Le Bataillon créole ou la Grande guerre comme mise en abyme des violences historiques

Sylvie Brodziak ("Diakritik")

Ils n’étaient pas Gaulois mais ils se sont battus pour la France…

« Ainsi d’oubli, il ne sera plus question… »

Dernière phrase du Bataillon créole

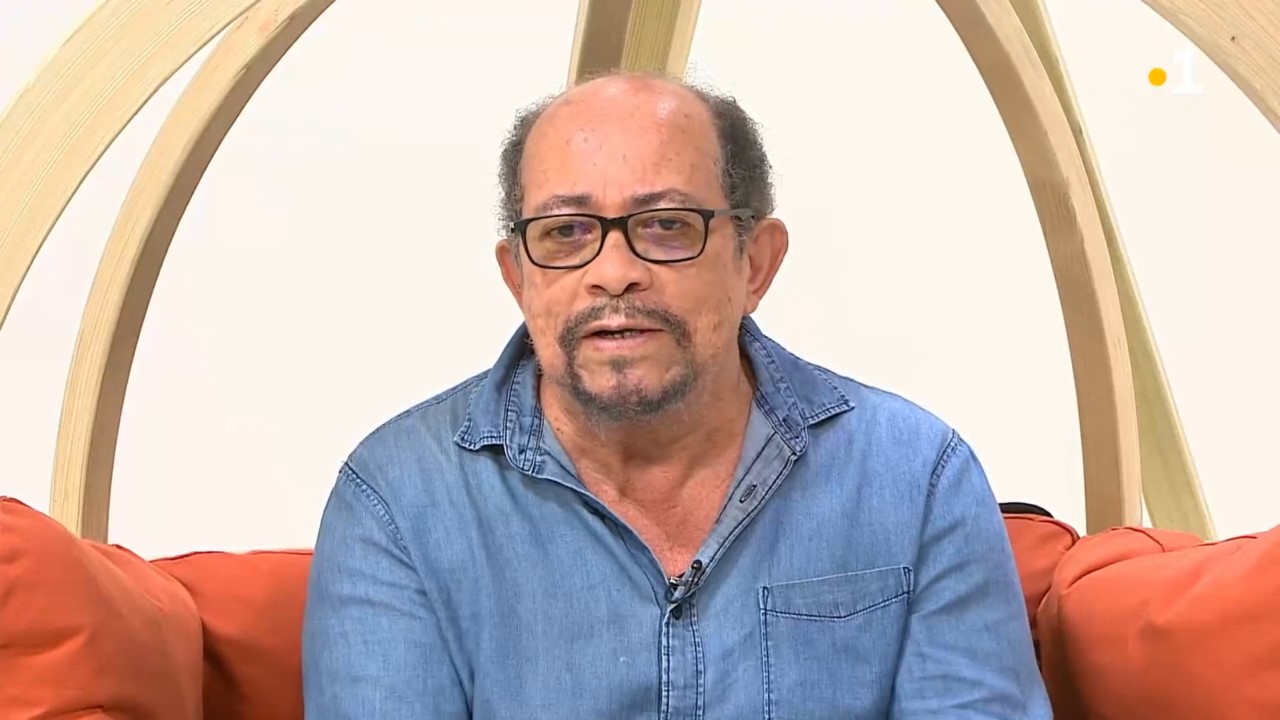

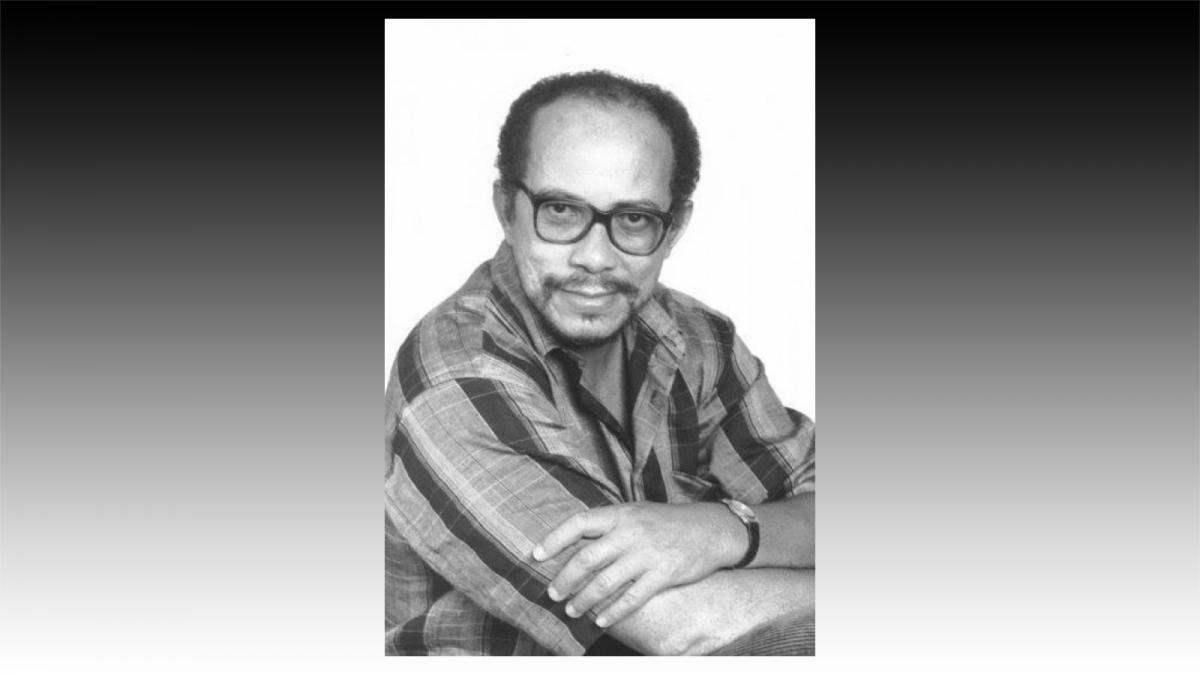

En 2013, la publication du Bataillon créole de Raphaël Confiant n’est pas liée à la commémoration de la Grande guerre. Bien qu’opportune, elle s’intègre dans le vaste projet de Comédie créole entamé par son auteur en 1988, avec son premier roman en français, Le Nègre et l’amiral, paru aux éditions Grasset. L’intention mémorielle de la « comédie humaine » de Confiant est clairement énoncée. Le Bataillon créole la poursuit et la confirme :

« C’est un projet vieux de vingt-cinq ans, qui a commencé avec mon premier roman français, le Nègre et l’Amiral (…) Il vise à revisiter les trajectoires historiques des différentes populations qui ont constitué le peuple martiniquais : les Noirs, les Blancs, les Indiens, les Chinois et les Syro-libanais. Il consiste également à remettre en perspective certains évènements marquants de l’histoire martiniquaise, comme la destruction de la ville de Saint Pierre et de ses 30 000 habitants par la montagne Pelée en 1902, la guerre de 1914-1918, le Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France en 1935, la Deuxième Guerre mondiale, etc… Cette Comédie créole n’est pas achevée car j’envisage d’évoquer les tout premiers habitants de la Martinique, les Amérindiens Caraïbes, ou encore les Nègres-Congo, venus chez nous après l’abolition de l’esclavage. C’est un projet qui, en fait, n’a pas de fin. Seules la maladie ou la mort pourront m’empêcher de le poursuivre. » (Libération, entretien avec Emile Rabaté, 14 novembre 2013).

Raphael Confiant en liant projet littéraire et existence donne à sa narration de l’évènement historique une mission proche de celle que souhaitent les auteurs des littératures francophones et de la littérature de la catastrophe, tels Maryse Condé, Evelyne Trouillot, Daniel Maximin ou Scholastique Mukasonga. Il s’agit à la fois de lutter contre les amnésies de l’Histoire et de la mémoire officielles, oublieuses de l’esclavage et de la colonisation mais aussi d’inventer une langue pour écrire le désastre.

Cette mission s’accomplit dans une créolisation de la narration revendiquée haut et fort depuis un quart de siècle par ceux qui ont écrit ou adhéré à Eloge de la créolité, publié chez Gallimard en 1989.

Ainsi il est important de voir pourquoi la fiction est le genre ici privilégié pour rendre visibles et audibles les poilus créoles, dont la place reste toujours confidentielle dans le roman national, malgré les grandes orgues de la récente Commémoration. Mais, ravauder par la fable le tissu du récit français, faire entendre d’autres voix, dévoiler d’autres pans de la mémoire est insuffisant si l’on ne se penche pas sur la fonction sociale de cette restauration. Par conséquent, il faut définir le rôle du roman Le Bataillon créole, expression affirmée de la créolité. Ce récit fait-il entrer l’évènement dans le particulier et une mémoire identitaire martiniquaise, ou, au contraire, l’utilise-t-il pour mieux participer à la fabrication d’une mémoire composite, créolisante ?

Révéler et se souvenir du Bataillon créole

Dans la mémoire collective consignée dans les manuels d’histoire de l’école de l’Hexagone, le bataillon créole n’existe pas. Le souvenir n’est donc pas à faire surgir, mais à construire. Dans un premier temps, il ne s’agit pas d’anamnèse, à savoir faire remonter les souvenirs, mais d’apprentissage pour installer la connaissance. Ce n’est qu’ensuite que l’on peut tenter de repriser la mémoire. Et même si grâce à la création littéraire, Confiant fond ces deux étapes, il est opportun de rappeler quelles représentations irriguent à la fois l’écriture de l’œuvre et sa réception. Une distinction liminaire s’impose : bataillon créole et tirailleurs sénégalais sont deux entités différentes. Parce que noirs, il y a souvent confusion, dans les imaginaires, entre les soldats même si, sur le champ de bataille, ils constituent tous ensemble l’armée coloniale. Le commandant Pivert, qui accueille Théodore en garnison à Paris, refuse lui aussi de différencier et affiche le mépris du colon : « Je ne sais pas à quoi ressemblent vos petites îles perdues aux Amériques, messieurs, et je ne veux pas le savoir. Tout ce que je vous demande, c’est de vous montrer aussi courageux que nos tirailleurs africains. C’est tout ! » (Le bataillon créole, p.189).

Historiquement, le bataillon créole est la désignation officielle par l’armée française d’un bataillon constitué de plus de seize mille jeunes Antillo-Guyanais et autres Réunionnais, qui s’étaient enrôlés, comme en 1870, pour combattre les troupes allemandes. Par conséquent, s’appuyant à la fois sur les nombreuses archives tant en métropole qu’aux Antilles et sur plusieurs récits de proches et des familles, Raphaël Confiant installe sa fiction à un moment bien précis de l’histoire de la Martinique. En effet, la loi de 1913 généralise le service militaire – obtenu en 1912 dans cette île – et satisfait la revendication des Antillais émise par la voix du député guadeloupéen Gratien Candace qui, le 27 janvier de la même année, demande à l’Assemblée nationale le droit de défendre la France, la Mère Patrie. Le départ pour le champ de bataille est donc enthousiaste et se fait « la fleur au fusil ». Ce patriotisme accompagné du devoir de sacrifice imprègne l’ensemble de l’ouvrage et met l’intrigue sous le boisseau du tragique malentendu, de la terrible imposture née du drame historique de l’esclavage et de la colonisation. Effectivement, amorcée avant la guerre, la thématique de « l’impôt du sang » se déploie surtout après avril 1915 et fait suite à l’arrivée effroyable des premiers conscrits malmenés par le froid et les hommes. Selon l’historien Jacques Dumont, « la moitié des effectifs est renvoyée dans ses foyers pour des raisons de santé, l’autre en Afrique du Nord. » Face à l’hécatombe et au manque d’hommes, « les engagements sont autorisés sans limites dès janvier 1915, et en avril, tous les hommes valides sont convoqués, de la classe 1917 à la classe 1890, les rejetés des conseils de révision précédents sont rappelés, et les départs massifs se succèdent à partir de juin ». Ce changement statutaire suivi par la reconnaissance du sang versé pour la Nation est la première étape vers l’idée de départementalisation, assimilation établie en 1946, à la fin du Second conflit mondial.

Un tel contexte explique pourquoi, soucieux d’éviter l’anachronisme, Confiant brosse le portrait de « poilus » peu critiques et prêts à suivre sans rechigner les « belles paroles de l’instituteur Albert Sanier qui enseigne la haine du Teuton » (Confiant, p. 25). Soldats créoles de l’An II, ils sont convaincus de faire leur devoir et « En l’Autre Bord […] ils nous ont charroyés – mais de notre plein gré » (p. 12). En 1915, la société martiniquaise est une société coloniale traditionnelle : « Blanc en haut, Nègre en bas, Mulâtre et consorts au mitan, et tout au fond, les Indiens Koulis si faméliques, au regard comme toujours ravagé par une fièvre. Tel était l’ordonnancement ici-là et personne n’y pouvait rien » (p. 30).

Les habitants, descendants d’esclaves pour la grande majorité, pensent et agissent pour obtenir la reconnaissance et l’estime du blanc. La domination, comme le souligne Frantz Fanon ou Edouard Glissant, est intégrée voire cultivée. Théodore, fils de Man Hortense, l’énonce sans détour : quand la guerre éclata « Là-Bas », il exulta : « Tu vois, manman, si les blancs nous considéraient vraiment comme des zéros devant un chiffre, pourquoi feraient-ils appel à nous pour défendre la patrie ? Et c’était la vérité si vraie que je trouvais rien à rétorquer. J’étais née bien après l’abolition, tel l’instituteur à la retraite M. Albert Sanier, pour lequel je repasse du linge quand sa servante a ses périodes » (p. 18). La société décrite est héritage de l’esclavage et de la colonisation et n’a pas entamé son travail de mémoire. Les jeunes soldats ont été élevés par des mères qui comme « tout un chacun s’efforçait d’enfouir dans les mémoires cette période : celle de l’esclavitude » (p. 18).

Ainsi, l’une des premières conséquences de la plongée dans la guerre est la réactivation du traumatisme historique fondateur constitué par la déportation des Africains et leur mise en esclavage au début du XVIIe siècle dans les plantations des colons. Le départ pour la France, désormais vulnérable et affaiblie, n’abolit pas pour autant le souvenir de l’entreprise coloniale. Bien au contraire, les poilus créoles, en se portant « au secours » de la puissance dominatrice, s’engagent, à nouveau, avec elle dans une relation nourrie par l’extrême violence. L’expérience de la guerre fait remonter à la surface les sévices coloniaux et les cruautés esclavagistes. Au front, loin de disparaître, le rapport de domination est exacerbé et sort, renforcé. A cette couche archaïque de la mémoire orale martiniquaise se superpose le sédiment de la catastrophe naturelle, l’éruption volcanique de la Montagne Pelée le 8 mai 1902 – thème du roman Nuée ardente, publié en 2002. Il s’ensuit que la Première guerre mondiale devient la caisse de résonance des violences passées. Elle est à la fois écho aux souffrances infligées par le colon et réplique de la tragédie naturelle. Deux catastrophes constitutives de l’identité caribéenne comme aimait à le chanter Aimé Césaire, « frère péléen » des auteurs antillais. Cette dernière expression est empruntée à Daniel Maximin, dans son ouvrage Aimé Césaire, Aimé Césaire, frère volcan, paru au Seuil en 2013.

Conscient de cette mise en abyme mémorielle, Confiant choisit de faire entendre la voix de victimes traditionnellement muettes. Le projet littéraire est de dévoiler des paroles ignorées ou dédaignées. La réhabilitation de la mémoire créole passe par l’usage de la polyphonie des voix narratives. Mais afin que polyphonie ne devienne cacophonie, celle-ci adopte la forme lyrique du duo et se structure autour de couples bien précis, comme l’est un duo constitué de deux instruments, ordinairement de même nature.

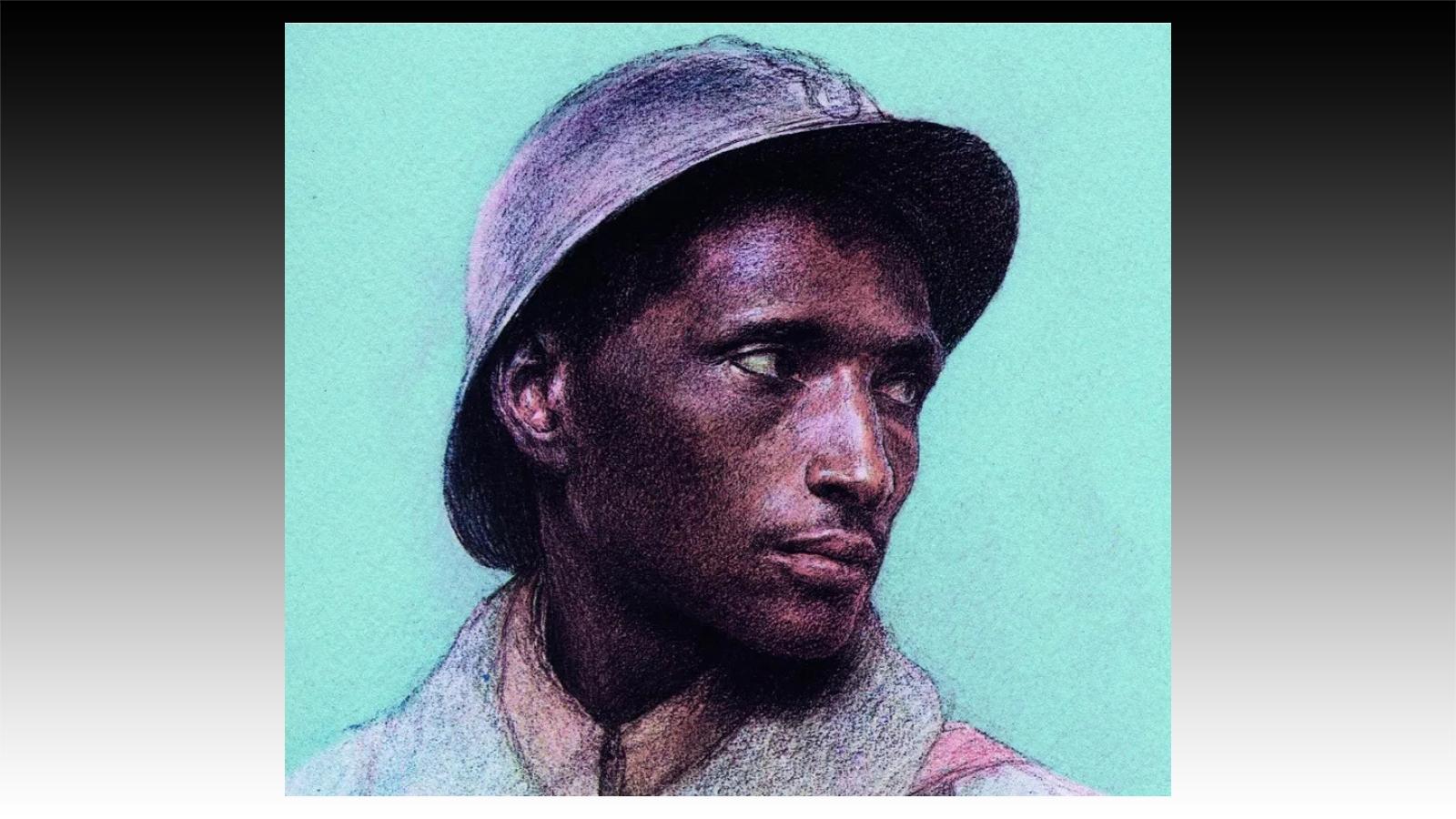

Le lien affectif est privilégié parce qu’au cœur de la souffrance en temps de guerre. Lien filial entre Man Hortense et son fils Théodore qui meurt à la bataille de la Marne. Lien amoureux entre la belle négresse Ti Da et Ferjule qui revient des Dardanelles, invalide et gueule cassée. Lien conjugal entre Euphrasie et l’instituteur Rémilien prisonnier des Allemands au camp de Brandenburg et père du petit Silvère. Lien fraternel entre la quimboiseuse (magicienne, qui prédit l’avenir). Lucianise et son jumeau Lucien, terré dans les tranchées à Verdun. Le prétexte inventé par Confiant pour déclencher la parole, le dit-soliloque est poétique et ingénieux. L’écrivain fait passer ses personnages devant un monument unique et muet : la statue du Soldat inconnu nègre de la Martinique, située dans sa commune natale du Lorrain.

Face à ce poilu anonyme, au visage figé et impersonnel, tous les discours peuvent être tenus, tous les transferts permis, toutes les identifications autorisées. Man Hortense en est le plus bel exemple. Epuisée par l’attente du rapatriement du corps de Théodore, elle décide finalement de parler à la statue noire, devenue avec le temps sa seule confidente et l’unique témoin de son histoire : « Le temps fabrique du temps. Mois et années s’enfuirent sans que mon Théodore me soit rendu. Alors je décidai de m’adresser à la statue du Soldat inconnu nègre. Elle saurait me comprendre. Elle me raconterait les batailles, les coups de fusil et de canon, les chars d’assaut et les avions. Je savais déjà parler aux arbres, aux plantes et aux vents, pourquoi n’arriverai-je pas à en faire de même avec elle ? » (p. 34)

Séparés par la mer, les unes, Ici-Là, – mère, fille, épouse, sœur, amante – attendant à Grand-Anse en Martinique, communiquent avec les autres – fils, amant, frère, père, époux – se battant Là-Bas, nommé dans « l’idiome local » l’Autre bord, l’Autre côté, « chez les Vieux Blancs » ou « Pays de la Personne » Tous et toutes pratiquent la correspondance, genre qui explosa pendant la Première Guerre Mondiale.

Ces lettres sont accompagnées par des dits, monologues intérieurs chargés d’exprimer les sentiments et les points de vue des destinataires et des destinateurs. L’intrusion de la subjectivité des personnages dans la narration permet au lecteur de reconnaître et de mieux suivre le destin des personnages. Les missives sont surtout réservées aux poilus qui, tous, savent écrire. D’ailleurs, leur instruction étonne là-bas les Blancs racistes qui ne voient en eux que des négrillons figés à la même hauteur que le singe sur l’échelle de l’Humanité. Les lettres sont écrites en langue française, apprise à l’école. Les dits où se croisent discours direct et discours indirects mélangent les langues : le français ou langue dorée, le créole et l’idiome spécifique de Confiant. Ce multilinguisme, cet « enracinement dans l’oral », dans l’oraliture est patent. En revanche, l’expression des lettres des poilus ou de leurs proches est moins hétérogène et linguistiquement parfaite. Ce choix de la maîtrise de l’orthographe et du style épistolaire est révélateur de la volonté de Confiant de ne pas reproduire ou fabriquer des lettres pleines de fautes telles que le furent celles de la correspondance populaire entre 1914 et 1918. Confiant, persuadé de la distinction fondamentale entre langue créole, langue de résistance à l’esclavage, et langue française, imposée par l’école du colon, choisit délibérément de ne pas faire du peuple martiniquais un mauvais élève. Sa volonté est à la fois littéraire et idéologique. En n’imitant pas les fautes des lettres authentiques retrouvées aux archives, l’auteur s’installe avec justesse dans le protocole clair de la feintise définie par Jean-Marie Schaeffer dans son ouvrage majeur qu’est Pourquoi la fiction ? Considérant que la feintise n’est ni mimesis ou imitation-clonage ni simulation ou fabrique de réel, il met celle-ci au service de la production de quelque chose qui est ontologiquement différent de ce qui est imité. La réussite des situations ou des descriptions du Bataillon créole n’est pas due à son adéquation au monde mais uniquement à sa capacité d’induire la croyance que cela est vraisemblable et non véridique ou vrai. C’est dans cet écart, dans l’entre deux entre le personnage et le témoin que le lecteur peut suivre la trace. Par la fiction qui associe à la fonction poétique et à la fonction cognitive, la fonction expressive ou émotive, le lecteur est pris dans toute sa dimension, à savoir un être qui pense mais aussi un être qui ressent. Or l’importance du rôle des émotions dans l’écoute et la compréhension de l’autre et de ses idées n’est plus à démontrer. De plus, l’empathie qui s’établit sur le terrain des imaginaires ne doit pas perpétuer le sentiment de domination né de la colonisation et qui perdure majoritairement dans la population française. Raphaël Confiant ne veut pas conforter le stéréotype colonial du martiniquais analphabète, il refuse « l’auto-dénigrement forcé de la francisation » (Éloge de la créolité, p. 24).

La mission de la fiction est également morale. Elle n’est pas là pour conforter des préjugés sociaux ou raciaux. Les Poilus et leur famille ne sont pas méprisables : ils ne parlent ni n’écrivent en « petit –nègre » Bien au contraire, la fantaisie langagière, le jeu avec les langues, le métissage linguistique qui mixe sans les hiérarchiser les idiomes et les inventions langagières permettent à l’auteur de forger « sa » langue, à la fois nouvelle et classique où le traditionnel épouse l’inédit. Quelques exemples de mots ou d’expressions en témoignent : esclavitude, se dépendre, émotionnements, fifiner, la rigolarderie facile, aigritude, sériosité, discampette… (pp. 73, 135, 159). Cependant, au final, qu’édifie ce faisceau de voix narratives ? Quelle mémoire est exprimée par cette polyphonie ? Est-ce une mémoire identitaire ? Une contre-mémoire créole ou une mémoire créolisante ?

Contre-mémoire créole ou mémoire créolisante ?

Si l’on en croit la phrase ultime qui clôt Le Bataillon créole – « Ainsi d’oubli, il ne sera plus question » –, l’intention première du roman est de remettre au centre de l’Histoire de France une histoire et une mémoire périphériques. Néanmoins, la littérature, comme tous les dispositifs symboliques humains étant à la fois un fait social et un fait culturel, il est intéressant de voir comment la société actuelle s’approprie les représentations proposées par la création littéraire. Quels sont leurs retentissements contemporains? L’enjeu de la mémoire créole est indiscutablement politique. Mais afin de mieux le cerner, sa caractérisation est à penser : est-ce un pan oublié à greffer à la mémoire française ou a-t-elle valeur de contre-mémoire ? Plusieurs thèmes soutiennent la logique de la mise en cause de la mémoire nationale française, célébrée et commémorée.

Le racisme : omniprésent dans l’ouvrage, stigmatisant les Noirs et les Mulâtres, le racisme se manifeste surtout par l’emploi de surnoms humiliants, communs à l’époque et médiatisés par les réclames ou les affiches des revues des Caf’ Conc’ : Chocolat, Blanche Neige, Blanchette, Bamboula, Banane, macaque, pygmée… Ces insultes animalisent et dégradent l’individu. Appartenant au racisme ordinaire, elles se multiplient sans honte et sans mesure, transmettent la haine et la peur de l’Autre, qui peut indistinctement être Noir, Turc ou Arabe. Ce racisme banal s’insinue partout dans les larmes comme dans le rire :

« Ben, si jamais ces fumiers de boches ont voulu qu’on crève sur pied, vous, les Nègres, vous serez les derniers à mourir. Ha-ha-ha !

Comment ça ? dit le balafré en écarquillant les yeux.

T’es bête ou quoi ? Tu ne sais pas que ce sont des cannibales et qu’ils vont bouffer nos cadavres. Ha Ha Ha ! » (p. 97)

Dans la défaite ou face à la mort, le racisme parfois s’estompe. Il unit dans la souffrance, abolit les distinctions sociales, voile les dominations ancestrales. Cependant, même en situation de crise ou de grande détresse, le racisme peut devenir plus virulent, conforter les discriminations et diviser à jamais les Blancs et les Noirs, les Blancs et les Coloniaux. Les solidarités sont rares et éphémères. Exceptionnelles, elles sont fragiles et très vite rompues. Au final, le racisme n’est jamais défait et jusqu’au bout triomphe.

Ainsi l’écrit Rémilien du camp de Brandenburg : « On nous parqua, nous les soldats français, dans des bâtisses trop exigües pour contenir les quelques soixante-dix que nous étions. Blancs, Antillais, Arabes et Africains mêlés. Sans distinction aucune. […]

Un complot allait cependant bon train parmi des natifs d’Aquitaine qui voulaient profiter du curieux exercice matinal des jeunes soldats allemands pour prendre la poudre d’escampette. S’imaginant que nous ne comprenions pas bien le français, ils ne se gênaient pas pour en peaufiner les détails devant nous une fois qu’à six heures du soir nos geôliers avaient fermé la lourde porte en bois de notre baraquement. » (p. 143)

L’humiliation est, par conséquent, le lot du Nègre qu’il soit humble nègre de campagne, ou nègre à talent, nègre éduqué, nègre grand-grec. Seule la couleur entraîne et justifie le rejet : « Pour la première fois de ma vie, je fais l’expérience de l’humiliation directe et surtout permanente. Ici, dans ce camp de Brandenburg, nul n’a cure du fait que j’ai passé haut la main le diplôme d’instituteur et que je sache mieux lire et écrire que la grande majorité des prisonniers, tout blancs soient-ils. Je ne suis qu’un damné de Nègre qui n’avait rien à faire dans cette guerre et qui le paiera très cher. » (p. 145-46).

L’effort de guerre : l’exploitation de la colonie par la métropole : la mise au travail forcé des Martiniquais pour nourrir l’Europe est vécue douloureusement et assimilée à un acte de guerre par Lucianize, la sœur de Lucien tombé à Verdun : « Ordre avait été donné par le gouverneur de ne laisser aucun arpent de terre en jachères. En plus du travail dans la canne, le Nègre devait désormais s’astreindre à faire lever toutes qualités de légumes qui étaient récoltées deux fois dans le mois par des camions militaires montés de Fort de France. Tout ce butin était expédié Là-Bas afin de nourrir la population et notre maire, le docteur Jean-Préval, nous ressassait qu’il s’agissait là de la participation normale de la Martinique à ce qu’il appelait l’effort de guerre. » (p. 83)

Le don des enfants martiniquais à la Mère patrie : En 1914, les pères et les mères sont issus d’une société aliénée, qui n’a pas encore quitté le cri pour pousser la parole, dirait Glissant. En conséquence, l’histoire officielle est celle de la colonie et, la domination est intégrée. Pour Man Hortense, la France et Schoelcher sont des icônes de la liberté. Elle, la descendante d’esclave, s’insurge avec violence contre Beauchamp de Chasseneuil, bêké lucide qui tente de retenir Théodore. Avec le départ pour l’Hexagone, le conflit générationnel s’accentue. La découverte de la France vulnérable et souffrante brise l’image d’Epinal de la Patrie protectrice, accueillante et égalitaire. Comme le tirailleur sénégalais Amadou Hampâte Bâ le conte dans L’étrange destin de Wagrin, les soldats du Bataillon créole déconstruisent la représentation de la France à jamais invincible. Ainsi, le traumatisme de la guerre accélère la prise de conscience identitaire. Sans délivrer les poilus rescapés « des archétypes blancs qu’ils ont intégrés » depuis l’esclavage, l’expérience de la violence en métropole lézarde et fragilise la doxa apprise à l’école coloniale des bekés ou des nègres grands grecs tels l’instituteur mulâtre Sanier.

Cependant, malgré l’idée de rébellion et de prise de conscience du poids de la domination développée par les trois grands thèmes précédents, l’hypothèse d’une contre-mémoire créole s’effondre lorsqu’on observe l’expression littéraire de la temporalité chez Confiant. L’univers de ses récits est une mise en cause systématique du temps comme « continuum des choses », comme « cours des choses ». Son œuvre ne se déroule pas chronologiquement. Raphaël Confiant enchâsse la narration dans des cercles temporels successifs reliés les uns aux autres par le retour des personnages. Ce choix, explique-t-il, est la façon d’opposer, le temps occidental, temps linéaire des vainqueurs et le temps créole, temps brisé et chaotique des vaincus. Cette explication peut s’enrichir à la fois de la référence au temps mythique du conte, dit par la quimboiseuse mais surtout de la conception du temps cyclique non pas considéré comme une succession de cercles fermés, mais reprenant le phénomène du ricochet, comme une série de cercles ou d’ondes qui se succèdent, qui s’ouvrent et débouchent sur la polyphonie de la relation. Cette interprétation met définitivement de côté le concept clos et stérile de contre-mémoire. Elle propose le concept de mémoire créolisante qui correspond davantage au « monde en état de créolité », désiré par Confiant

En effet, écrire, aujourd’hui, un roman sur le bataillon créole n’est pas uniquement introduire dans la Première guerre mondiale le Divers « des petits peuples, des petites langues, des petites cultures », il s’agit de constater la complexité du monde et dans ce « nouveau ballant rechercher le maximum de communicabilité compatible avec l’expression extrême d’une particularité ». La mémoire se veut dynamique, en action, « créolisante ». Elle n’est pas là pour construire par la fiction un mémorial ou un monument, périodiquement à ravaler, mais une « littérature mémorante » (concept emprunté à Paul Ricoeur à partir d’un texte inédit) et non mémorielle. Cette littérature, véhicule de la mémoire créolisante, ne s’arrête pas au constat, à la déploration, et « au piétinement sur place ». Bien au contraire, elle part des blessures révélées pour pacifier et ouvrir sur l’avenir.

Opposée à la littérature mémorielle, qui tend à fixer définitivement les écritures du passé, la littérature mémorante ne révise pas l’écriture de l’histoire, elle l’enrichit en étant à l’écoute de toutes les mémoires dans leur pluralité et leur excentricité. La mémoire n’est pas uniquement créole, elle est « créolisante », à savoir vive, plastique et sensible. Pour réaliser cela, Confiant n’oppose ni n’universalise les comportements mais les met en relation pour explorer la polyphonie de la mémoire, sans tabou ni préjugés. Pour exemple, au front, comme dans toute guerre, le poilu martiniquais ressemble à n’importe quel soldat, il se brutalise, devient féroce et peut, lui aussi, se comporter comme un bourreau.

De même, aux Dardanelles ou à Verdun, Confiant double l’expérience commune de la camaraderie par celle de la communauté des dominés et refuse de sanctuariser la mémoire. S’écartant de l’hagiographie, Confiant révèle que l’union des Antillais dans le groupe des coloniaux n’est pas synonyme de solidarité dans la communauté noire. La couleur doublée par la souffrance commune n’efface en rien les préjugés sociaux ou culturels : « [Au foyer colonial], on se liait d’amicalité sans façon entre Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, sachant qu’on risquait de ne plus jamais revoir celui avec lequel on avait disputé d’interminables parties de cartes le temps d’une permission. » (p. 79).

« Nos frères d’armes africains étaient les plus mal lotis : ils étaient repoussés par les soldats blancs lorsqu’ils tentaient de s’approcher de trop près des feux et leur religion leur interdisait de boire de l’alcool. Peu d’entre eux savaient parler français et ils nous observaient, nous, les Créoles comme des bêtes curieuses, tenant dans leurs langues des propos d’évidence peu amène à notre endroit. » (p. 137).

La peur de l’Etranger est universellement partagée. L’idée fédératrice d’identité noire n’existe pas encore chez « les damnés de la terre », et le nègre comme l’écrira Fanon n’est pas encore « en face de sa race » et « ne s’acharne pas à découvrir le sens de l’identité noire ». A contrario, sur le champ de bataille, le corps est indistinctement martyrisé. Gueules cassées, gaz, blessures, handicaps, les plaies et les souffrances physiques sont unanimement partagées. En ce sens, la description des combats se rapproche de celle que fait Henri Barbusse dans Le Feu, journal d’une escouade. Cette intertextualité apparait tout particulièrement au début du troisième cercle qui relate les mêmes visions dantesques. A l’arrière, l’embusqué, fils de l’instituteur Sanier, l’épisode de l’antisémitisme généralisé de la population de Grand Anse qui veut lyncher Meyer, « ce salopard d’Allemand » ou les humiliations issues des criantes inégalités sociales sont autant de personnages et de situations qui engendrent la relation, l’échange pour bâtir une mémoire créolisante faite de mélanges illicites, de proximités improbables, de significations diverses et de discours à naître.

Le Bataillon créole est un roman de guerre. Raphaël Confiant n’enclenche pas le processus commun d’héroïsation des personnages mais Ferjule, Remilien, Ti Mano ont pour vocation de témoigner du passé et de combler les vides du roman national. Comme leurs ancêtres venus de Guinée, ils sont demeurés longtemps invisibles et inaudibles dans une mémoire occidentale qui n’est pas la leur. En revanche, grâce à la mémoire créolisante qui pose des questions inédites, qui croise les violences de l’Histoire, qui convoque plusieurs langues, qui refuse le pillage des souvenirs mais les offre en partage, les Poilus de la Martinique restent résolument vivants et, grâce à la littérature, tiennent en éveil le présent.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 75 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- "Bitako-a" (1985), mon deuxième roman en créole

- Raphaël Confiant: un langage entre attachement et liberté

- Raphaël Confiant, écrivain prolifique et citoyen engagé

- "Jik dèyè do Bondié" (1979), mon premier livre en créole

- Mort de Jacques Coursil, jazzman génial et figure méconnue de la modernité noire

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1231338

- Visiteurs : 89338

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.3

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37