Charles Baudelaire, vieille charogne ou esthète moderne ? Jean Teulé, Raphaël Confiant, Antoine Compagnon, Roberto Calasso, Gérard Guégan. Suivi d’un commentaire littéraire d’ « Une charogne ».

Thierry-Ginhut-Littératures.com

Qui est cette « charogne », qui fait le délice des asticots et des esthètes paradoxaux ? Outre le miroir de la belle qui accompagne le poète et se voit ainsi par anticipation portraiturée, en un carpe diem comminatoire, n’est-ce pas Monsieur Charles Baudelaire lui-même, « Prince des charognes » en sa laideur et ses vices ? C’est ce que parait en son réquisitoire biographique instiller Jean Teulé, gouailleur sûr de lui et romancier abusif ; alors que Raphaël Confiant préfère privilégier Jeanne Duval. Pourtant les vers et les proses du poète et dandy[1] restent d’une esthétique admirable, quoique, comme leur auteur, tiraillées entre modernité et contre-modernité, selon la thèse d’Antoine Compagnon. Et bien dignes du « bordel-musée » célébré par Roberto Calasso, également essayiste brillant, au service d'un poète artiste, dont l'activité de critique d'art est analysée par Gérard Guégan. Reste que pour couronner en beauté cette traversée de l’actualité baudelairienne, voici Baudelaire, la modernité mélancolique, au titre révélateur.

Qui est cette « charogne », qui fait le délice des asticots et des esthètes paradoxaux ? Outre le miroir de la belle qui accompagne le poète et se voit ainsi par anticipation portraiturée, en un carpe diem comminatoire, n’est-ce pas Monsieur Charles Baudelaire lui-même, « Prince des charognes » en sa laideur et ses vices ? C’est ce que parait en son réquisitoire biographique instiller Jean Teulé, gouailleur sûr de lui et romancier abusif ; alors que Raphaël Confiant préfère privilégier Jeanne Duval. Pourtant les vers et les proses du poète et dandy[1] restent d’une esthétique admirable, quoique, comme leur auteur, tiraillées entre modernité et contre-modernité, selon la thèse d’Antoine Compagnon. Et bien dignes du « bordel-musée » célébré par Roberto Calasso, également essayiste brillant, au service d'un poète artiste, dont l'activité de critique d'art est analysée par Gérard Guégan. Reste que pour couronner en beauté cette traversée de l’actualité baudelairienne, voici Baudelaire, la modernité mélancolique, au titre révélateur.

« Crénom ! » serait le dernier mot - et juron - prononcé par la langue de Charles Baudelaire lorsqu’il est terrassé par la syphilis et un accident vasculaire cérébral au sortir de l’église Saint-Louis de Namur, en Belgique. C’est là ostensiblement le déclencheur du « roman » de Jean Teulé, l’accélérateur de particules de sa verve et de sa logorrhée endiablées.

Il faut avouer que cela commence assez déplaisamment. Jean Teulé fait assauts de gourmandes vulgarités, d’outrances. L’enfant hume « linge sale de sa mère. C’est sa dope ». L’on lira son récit racoleur comme un catalogue de perles graveleuses enfilées années après années, entre blennorragie refilée par la pitoyable « Sarah la louchette » et syphilis offerte par la métisse et putassière Jeanne Duval, la « démolisseuse », avec qui les coups s’échangent autant que les coïts, et qui, bientôt, devient une pitoyable tétraplégique, quoique souvenir tenace de voluptés exotiques. Quant à la morsure de vulve infligée à une Anglaise et le bouquet planté dans l’intimité de Marie Daubrun, ce sont des épisodes évidemment imaginés en toute liberté de la fiction par l’instinct légèrement putassier, si l’on permet l’image, du romancier. Ce qui, si l’on en n’était averti, entraîne une regrettable confusion entre une véridique biographie et le brodage romancé graveleux et provocant à plaisir, au point que l’on puisse demander : tient-on, en tartinant la salauderie d’une existence, sa revanche sur le génie ?

Ne sont pas oubliées les gouttes pléthoriques d’opium et autres cuillerées de haschich pour calmer les douleurs et assurer une lévitation de l’esprit propice à la création, en dépit de la déplorable addiction. En ce sens le voyage maritime autour de l’Afrique, infligé par son beau-père Aupick, les dépenses somptueuses, puis la modeste mensuelle pension de deux cents francs par mois allouée par le conseil de famille, enfin les humiliations face aux dettes, aux logements sordides, à la condamnation des Fleurs du mal, les demandes réitérées d’argent auprès de sa mère Caroline, sont autant de punitions que s’infligent à lui-même le poète, qui écrivit « Je suis la plaie et le couteau ». Or de toutes ses avanies, ainsi que de ce dandysme dont la vêture est surveillée avec « un fanatisme de moine inquisiteur », mais d’un goût douteux, qui lui vaut d’être qualifié de « premier punk sur terre » par le narrateur, sortent comme un pus précieux les vers des Fleurs du mal. Alors que Jeanne Duval est obligeamment qualifiée de « drag-queen noire et bariolée ».

Passés les premiers chapitres qui risqueraient de provoquer le lecteur de bon goût au dégoût, moins devant Baudelaire que par le parti-pris par le romancier, le lecteur se sent peu à peu séduit par un récit plein de vivacité, un décor planté avec une vivante profusion et un portrait aux multiples facettes du protagoniste, de ses amis, Charles Asselineau et Théophile Gautier en tête, des ouvriers, gouapes et prostituées du ruisseau de Paris, des imprimeurs fatigués par un auteur pointilleux et de l’éditeur Poulet-Malassis, qui se vit récompensé par un procès, la censure d’une poignée de poèmes qui rendit le recueil invendable. Mais aussi de muses comme « la Présidente », Madame Sabatier, qui après avoir pu deviner à l’aide de « Bébé » l’auteur des vers anonymes qu’on lui offrait, résolut d’ouvrir ses charmes au poète, sans penser que « T’infuser mon venin » était plus qu’une métaphore. Tous ces personnages hauts en couleurs prennent autant vie que la parole de manière aussi plausible que pertinente, jusqu’à son illustrateur Félicien Rops, amateur de squelette, pour Les Epaves. Tous font merveille chez Jean Teulé qui se plait à insister sur les provocations satanistes et sadiques, les délabrements fétides d’une existence qui nourrissent les fleurs putrides du mal vénérien, psychique et métaphysique d’un recueil dont a trop tendance à oublier, sinon occulter, l’intimité avec le mal, le crime, la violence et l’horreur. Mais au détriment des poèmes plus radieux et délicats. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne recule pas devant le sordide, y compris lorsque la métisse « muse sans orthographe » est prostituée par son « frère ».

Le romancier brodeur de vie réussit indiscutablement à faire aimer un Baudelaire détestable. Il sait faire émerger un moment bien émouvant, lorsque sur « L’atelier du peintre », de Courbet, auprès du poète penché sur son livre, réapparait le visage de Jeanne Duval, qu’il lui avait demandé d’effacer, comme rédimée : « le fantôme, la tache insupportable qui ne veut pas disparaître ». Cependant, aussitôt mort, dans la chaleur de fin août, le poète sent enfin la charogne. Ne reste entre les mains de la mère qu’un recueil relié en une peau à l’érotisme troublant, qu’elle ne devine pas…

Le procès agite des questions plus actuelles que jamais. Et qui ne manquent pas d’innerver le texte de Jean Teulé. Faut-il confondre l’homme et l’œuvre ? Le poète dépeint-il le mal pour le flétrir, ou aime-t-il le vice ? Loin de l’art pour l’art, le cœur est mis à nu, étalant sa déréliction sans chercher à y remédier. Jean-Paul Sartre ne disait-il pas à propos de Baudelaire : « Et s’il avait mérité sa vie ?[2] » Il est comme son « heautontimoroumenos », celui qui se punit soi-même.

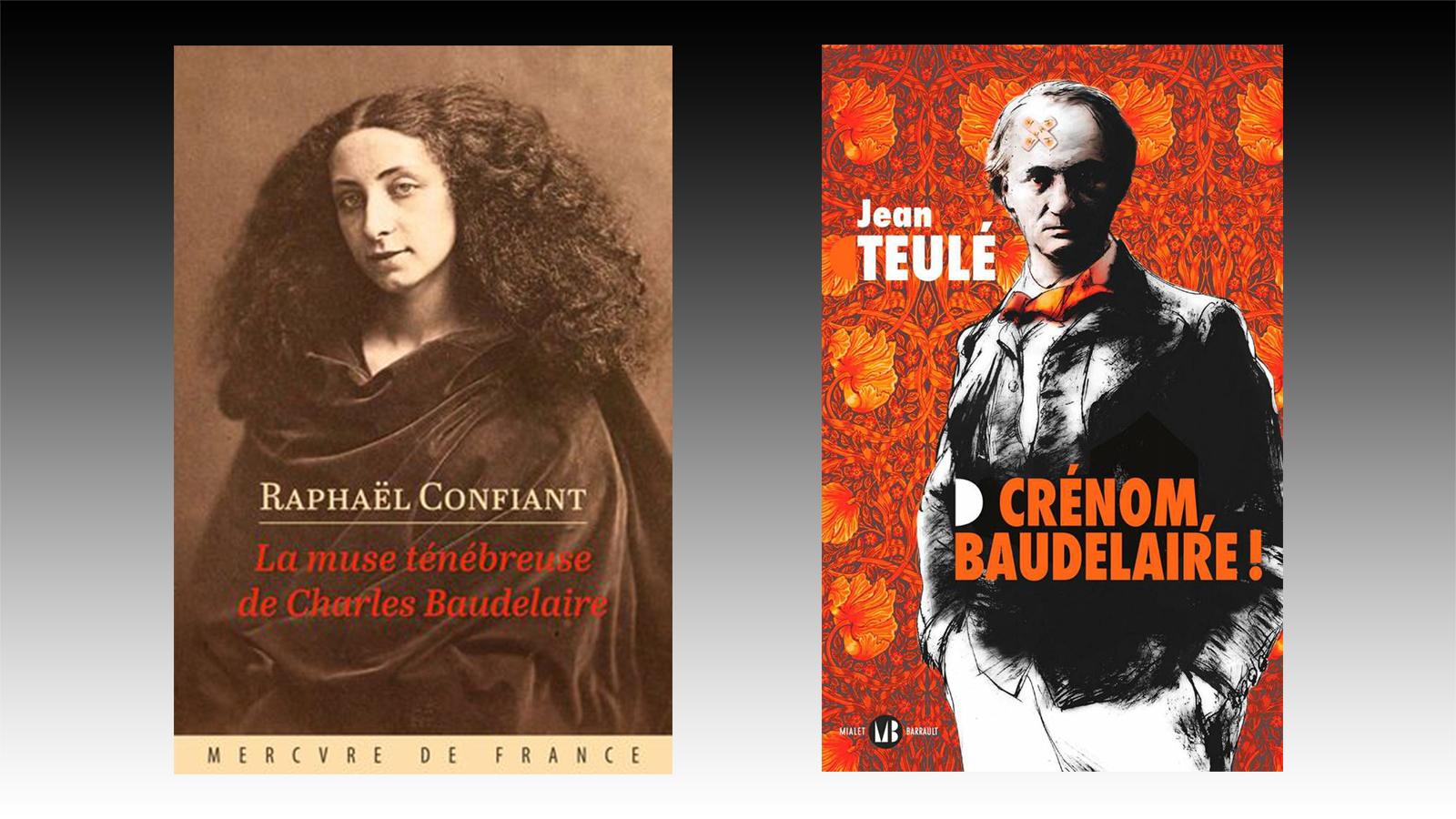

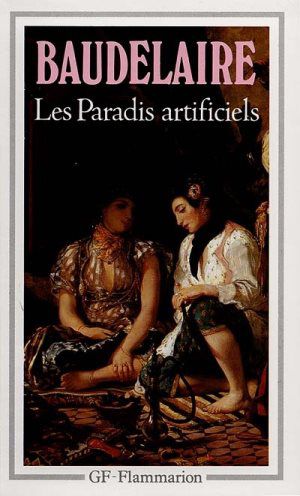

La montée de l’intrigue par le romancier s’enrichit - à la limite du mésusage - du montage des sources biographiques et des nombreuses allusions aux vers du « poète maudit », pour reprendre le titre de Verlaine[3]. Mais, s’il s’agit d’alléger par la boue une existence de vermine pittoresque, le romancier néglige d’en assumer la transmutation alchimique. Car écrivait le poète au final d’un projet de préface aux Fleurs du mal : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ». Le voyeurisme intensément coloré a ses milites. Il est vrai que le propos de Jean Teulé n’est pas celui du critique littéraire, de l’exégète subtil. Et si le romancier - et non biographe -, entrelace son texte de paraphrases et plagiats assumés, de poèmes entièrement cités, parmi Les Fleurs du mal, il néglige presque les poèmes en prose du Spleen de Paris (sinon « Enivrez-vous » et ce « mauvais vitrier » qui ne peut « faire voir la vie en beau ») aussi bien que Les Paradis artificiels, ce qui est pour le moins risqué. Cette initiation aux mystères de la création poétique ne ressortit que de la critique biographique qui fit les bonheurs de Sainte-Beuve, et à laquelle Marcel Proust fit un sort : « un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices[4] ». Exit la passion pour Edgar Allan Poe[5], qu’il traduisit somptueusement, exit la qualité des Curiosités esthétiques dans lesquelles Baudelaire fait preuve de mille finesses et de hauteur de vue sur l’art, tant à l’égard d’Ingres que de Delacroix. Exit la beauté du récit et la finesse de l’argumentation des Paradis artificiels, en son « club des haschichins » et ses fidèles des Confessions d’un mangeur d’opium de Thomas de Quincey que Baudelaire faillit traduire, à l’instar d’Edgar Poe. L’aspiration à l’idéal, la culture, l’esthétique du poète et son alchimie échappent en grande partie au romancier, qui a préféré tirer des malheurs du poète l’éclair du génie, en une conception trop romantique et convenue.

/image%2F1470571%2F20211002%2Fob_e23d6e_baudelaire-teule.jpg)

/image%2F1470571%2F20211002%2Fob_9aebf8_baudelaire-confiant.jpg)

Voici une couverture étonnante, puisqu’elle propose une rare et méconnue photographie, par les soins de Nadar, vers 1858, où l’on découvre la fameuse maîtresse du poète : Jeanne Duval. Elle est l'héroïne du livre de Raphaël Confiant : La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire.

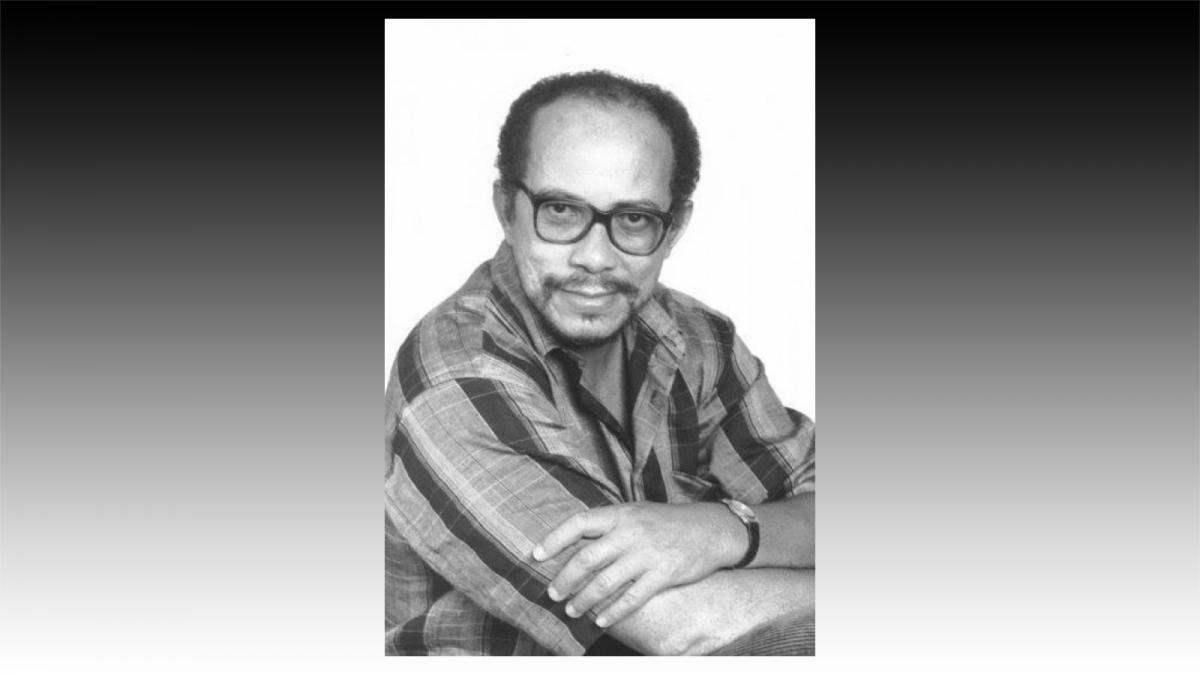

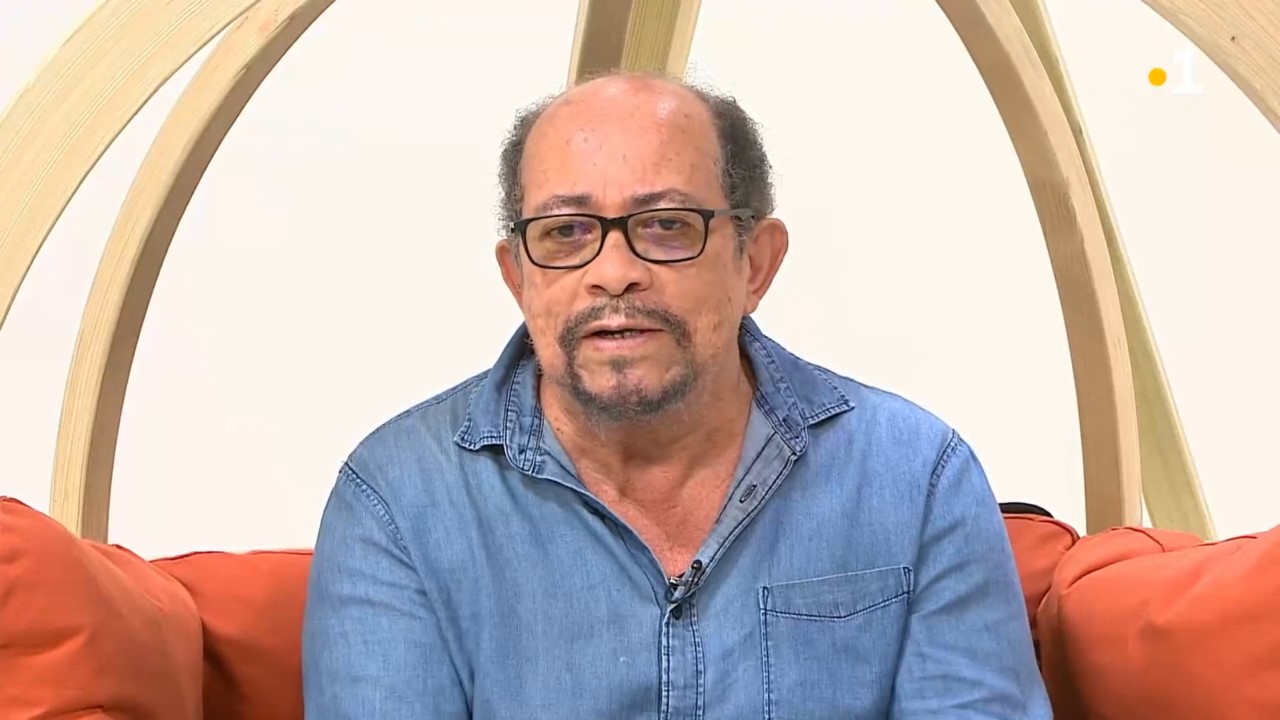

Raphaël Confiant écrit un peu dans la même optique que Jean Teulé, mais en moins graveleux. La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire donne une voix à la mulâtresse Jeanne Duval par la vertu d’une documentation que l’on devine abondante et d’une transposition romanesque plausible. À moins que cette mode de romancer des figures de l’histoire soit un vice un peu trop répandu. Reste qu’il s’agit en quelque sorte de rendre justice au « vampire outrageusement chevelu ».

« Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues », ainsi, sans jamais la nommer, l’auteur des Fleurs du mal évoquait-il très probablement sa muse et maîtresse, doté d’une impressionnante « chevelure », d’après le poème du même nom. Actrice de seconde zone, recourant à la prostitution pour survivre, elle est la compagne aux étreintes sensuelles et la « harpie » caractérielle de celui sont nous suivons les pérégrinations, y compris dans le « club des haschichins », et à l’occasion du procès qui accueillit le recueil pour « offense à la morale religieuse et à la morale publique ».

Alternant la quête érotico-amoureuse de Charles, depuis Sarah la prostituée jusqu’à son houleux concubinage avec sa « muse ténébreuse », en passant par Dorothée en l’île Bourbon, et la vie de Jeanne selon son point de vue, depuis Haïti jusqu’à Paris, le romancier tente de cerner le mystère des personnalités tout en poursuivant celui de la poésie baudelairienne. Ardent défenseur de la littérature créole au travers de dizaines de livres, il créolise Baudelaire, dont le goût pour l’exotisme venu de son séjour à l’Île Bourbon enchante ses vers. Ce qui ne l’empêche pas de décrire un Paris bigarré, crapuleux, ses artistes et ses plumes célèbres. Tressant parfois sa prose des vers du poète, l’écrivain use d’une langue à la fois sophistiquée et canaille, car Jeanne est « tantôt d’une beauté resplendissante tantôt d’une laideur repoussante », tantôt d’« une heureuseté naturelle » tantôt d’une violence noire, quand Charles est chargé autant par « le mal de Naples » (la syphilis) que par le spleen.

En son entraînant essai biographique romancé par l’imagination, Raphaël Confiant entrelace poésie et passion torride, muse et diablesse, tableau parisien et destin tragique. Notons cependant un anachronisme, puisque Verlaine, n é en 1844, n’a pu être « un éminent homme de plume » à l’occasion du procès de 1857. Et des inexactitudes, comme à propos des « vers sans rimes » d’Aloysius Bertrand, qui sont en fait déjà des poèmes en prose.

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_644ccc_compagnon-baudelaire.jpg)

/image%2F1470571%2F20211002%2Fob_e4146b_baudelaire-guegan.jpg)

Comme Jean Teulé abusant d’une lecture biographique du poète, l’on abusa du prisme politique, marxiste en somme, et à la suite d’un Walter Benjamin[6] pourtant modéré à cet égard, pour voir dans l’œuvre, en particulier dans Le Spleen de Paris et plus précisément dans « Assommons les pauvres », un intérêt pour les prolétaires qui serait de l’ordre de la revendication politique, telle que Baudelaire crut l’assumer en préfaçant Le Chant des ouvriers de Pierre Dupont. Pourtant, après quelques rodomontades dans les rues parisiennes qui visaient plus son beau-père, le général Aupick, que des velléités révolutionnaires, Baudelaire s’affirmait « dépolitiqué » et préférait lire le monarchiste conservateur Joseph de Maistre plutôt que les socialistes comme Blanqui. C’est ce qu’avance avec justesse Antoine Compagnon en son essai Baudelaire l’irréductible. En effet pour ce dernier le suffrage universel est « le miroir de l’homme épouvantable » ; comme dans Mon cœur mis à nu, il demande, non sans ironie : « Vous figurez-vous un Dandy parlant au peuple, sinon pour le bafouer ? »

Voilà qui introduit à la dichotomie du moderne et de l’antimoderne débusquée par Antoine Compagnon, cependant inséparables parmi l’œuvre de Charles Baudelaire, « irréductible », non seulement face à la foule de son temps, mais aussi à une seule définition, comme lorsqu’il est sans cesse la figure d’un Janus poétique, « spleen et idéal », religieux et sataniste, artiste raffiné et charognard du pavé.

Celui qui préfère se réfugier dans les anciens sonnets baroques et la prose coruscante d’Edgar Allan Poe hait les journaux, toute la presse, « épouvantable » miroir de l’époque moderne, et pourtant harcèle les directeurs qui parfois publieront le « poète journaliste » en vers et surtout en prose. Ainsi l’écriture du Spleen de Paris oscille entre le style esthète et celui du quotidien sur mauvais papier, en fonction des destinataires, La Presse ou L’Artiste. Jusqu’à oser la cruelle satire des journaux et de ses directeurs dans « À une heure du matin ».

Conspuant le monde moderne, en particulier les travaux du Baron Haussmann (« Le vieux Paris n’est plus », écrit-il dans « Le cygne »), il n’en est pas moins amateur des tout nouveaux daguerréotypes, se faisant tirer le portrait par Carjat et Nadar, malgré « le supplice de la pose », par le biais d’une chambre noire dont son romantisme également noir devait se délecter. Aux prises avec une « confusion des sentiments », il pouvait trouver la photographie vulgaire et la lire, selon notre analyste, « dans une perspective métaphysique, voire théologique » : n’interroge-t-elle pas le corps et le visage, par essence passager, ne sonde-t-elle pas le moi, ne les met-elle pas en scène ? Dans le Salon de 1846, le poète, qui commande à Nadar des reproductions de Goya, va jusqu’à comparer un tableau avec « le daguerréotype de la couleur ». Il se plaint cependant de ce « commun accord entre l’artiste et le public pour éliminer le beau ». Certes il unit dans sa détestation ambigüe de la photographie celle de l’imprimerie, ce qui est pour le moins paradoxal lorsque le poète a la joie de se voir imprimé avec une exactitude qu’il réclame sans cesse. L’on est surpris de peut-être découvrir dans le sonnet « La mort des amants », des allusions à la photographie, au travers des « miroirs jumeaux » et de l’ « éclair unique »…

Autre paradoxe : la ville horrible, le Paris où pleut et s’envase le spleen, est l’objet d’une tendre détestation, elle est repoussoir et inspiratrice, tant la partie nouvelle des Fleurs du mal, ses « Tableaux parisiens », et les petits poèmes en prose cristallisent l’intime union du réalisme et du romantisme, en des moyens d’écriture inédits. Paris devient une allégorie moderne autant qu’un autoportrait poétique. Parmi la « révolution urbaine », la foule des boulevards, quoiqu’haïssables, tout est inspiration, y compris « l’éclairage au gaz et les kiosques à journaux » ; ce qu’Antoine Compagnon appelle « la dialectique du gaz ». Ainsi dans le poème en prose « Le crépuscule du soir », où s’allume « le feu d’artifice de la déesse Liberté ». Le romantisme de la nature a cédé le pas à ce que notre essayiste nomme justement « le sublime urbain ». « L’homme des foules », venu de Poe, côtoie une prostitution aussi sordide que sacrée, des hétaïres, courtisanes et lorettes, dont un peintre et des caricaturistes, Constantin Guys, Gavarni et Honoré Daumier, font leur miel, en une fraternité secrète avec l’écriture baudelairienne. Cette modernité côtoie chez le poète le goût pour un Paris ancien et fantasmagorique révélé par les gravures de Meryon qu’il commenta non sans enthousiasme. Il est étrange qu’il ne reconnût pas en Manet, même en possédant deux de ses toiles, le « peintre de la vie moderne » qu’il espérait ; peut-être manquait-il à ce dernier ce « comique absolu » qui traverse Le Spleen de Paris…

Avec une érudition exquise, une clarté prodigue, Antoine Compagnon déplie un Baudelaire infiniment cultivé, ouvert aux prodiges de son temps, même s’il ne se prive pas de les traîner dans la boue, dont encore une fois il fait de l’or. La charogne de la carcasse baudelairienne, même pétrie de vices vénériens, est un de ces scarabées beaux comme des bijoux. Le volume, nanti d’un petit et pertinent cahier d’illustrations, vaut comme une bible de la délectation du lecteur face à un Baudelaire qu’il redécouvre autant nostalgiquement vieux que singulièrement et brillamment neuf.

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_fd4979_calasso-baudelaire.jpg)

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_c55cad_calasso-baudelaire-italie.jpg)

En un sens, avec son titre La Folie Baudelaire, Roberto Calasso rejoint l’entreprise presque psychiatrique de Jean Teulé, quoique dépassant de beaucoup le récit biographique pour peindre un portait intellectuel et kaléidoscopique du poète de son temps. En ce salon qu’est le cerveau mis à nu, défilent ceux qui ont côtoyé le poète, qu’il admira, qu’il fantasma : Ingres et Delacroix, Flaubert, Wagner, Manet et Courbet ; alors que les rejoignent ceux qui furent ses fervents lecteurs posthumes : Rimbaud et Lautréamont, Degas et Valéry. Là encore les paillettes biographiques irriguent l’essai, moins par goût du récit que par nécessité d’une radiographie poétique, telle ce « rêve du bordel-musée », écho licencieux des strophes des « Phares », qui, de peintre en peintre, conduisent vers Dieu. Ce « bordel-musée », qui est une image pour le moins excitante et bien baudelairienne, se trouve quelque part entre l’œuvre protéiforme et ce « Kamtchatka romantique » que prisait Sainte-Beuve, cependant avec prudence. Le brillant essai de Roberto Calasso a quelque chose d’une rêverie exacte, d’un défilé cinématographique (il est d’ailleurs parfois illustré) qui aurait ravi Baudelaire de se voir si beau en ce miroir, comme il se contempla dans la splendeur et la fureur de la mer[7].

Bicentenaire oblige, l’on n’ignorera pas que Charles Baudelaire est né en 1821. Hélas pour une vie trop brève, achevée à quarante-six ans sous les coups insidieux, puis de plus en plus violents, de la syphilis. Si l’on connait le poète tendre, scandaleux et coruscant des Fleurs du mal, voire les petits poèmes en prose du Spleen de Paris, son travail de critique d’art, pourtant continu, l’est moins. C’est à cette lacune que songe répondre Stéphane Guégan avec Baudelaire, l’art contre l’ennui, essai bellement illustré, quoique nanti d’une nauséeuse couverture jaune et verdâtre : certes elle dénote « l’ennui », mais guère « l’art », dont son contenu fait preuve.

Heureusement la fâcheuse impression visuelle est rapidement démentie en abordant l’essai biographique et analytique de Stéphane Guégan, fort documenté : Baudelaire, l’art contre l’ennui. L’on y apprend que le goût pour l’art de notre poète trouvait son origine chez son père qui appréciait les galanteries XVIII°. Dès sa jeunesse, Charles dut affronter la passion ambiante pour le classicisme, David et Ingres en particulier, pour leur préférer la passion colorée de Delacroix, grand romantique. C’est à partir de 1845 qu’il se mit à la critique des Salons. Comment Baudelaire, quoique indéfectiblement romantique devint-il le défenseur des « peintres de la vie moderne » ?

« Qui dit romantisme, dit art moderne », affirmait le poète. Ainsi son goût effréné pour la puissance de la couleur et de ses harmonies lui fit considérer avec aménité les noirs de Manet. Il aspirait cependant à une peinture des mœurs de son temps qui offrit une tonalité épique. Il crut la trouver un moment dans les figures élégantes de Constantin Guys, dans les traits de son dandysme. Admirateur de Courbet, qui fit son portrait dans un coin de L’Atelier du peintre, il récusait pourtant le terme de « réalisme », bien que Champfleury en fit le titre d’un ouvrage, paru la même année que Les Fleurs du mal, dont une nouvelle partie de l’édition de 1861, « Tableaux parisiens » explore le réel dans sa dimension urbaine et sociale. Autant qu’en peinture, la fécondité du quotidien et du trivial » devient sujet poétique. Il loue cependant les paysages de Corot, chez qui il voit « une œuvre d’âme ». Ce qui ne l’empêche pas de rendre justice à l’artiste de la caricature : Daumier, qui « enseigne à rire de nous ».

L’essai de Stéphane Guégan confronte la pensée de Baudelaire avec les résistances des conservateurs et avec « la beauté de convention », ménageant une pensée en mouvement. Il pointe l’intérêt du poète pour « l’héroïsation réaliste des hommes du commun », sans oublier de dégager « la pictorialité insistante » des Fleurs du mal. À cet « ennui » qui est un autre nom du spleen, l’art propose un indispensable aiguillon.

/image%2F1470571%2F20211216%2Fob_53a412_baudelaire-modernite-melancolique.jpg)

Pour achever en beauté le bicentenaire, voici Baudelaire, la modernité mélancolique, trace pérenne d’une hivernale exposition de la Bibliothèque Nationale de France, à Paris. Un tel titre est particulièrement inspiré. Car pour ce romantique moderne, la beauté ne peut être associée qu’à la mélancolie. C’est la « passante » aussitôt disparue dans « rue assourdissante » des Fleurs du mal, c’est « l’amour exclusif du beau » et le soleil noir du dandysme ; ce sont de surcroit d’émouvants manuscrits et de rares éditions originales, de précieuses épreuves du correcteur exigeant qu’est le poète.

Entre le voyage parmi les flots, îles et belles créoles de l’Océan indien et les flâneries parisiennes, la nostalgie et la vie douloureusement impossible fracturent le moi baudelairien, cette « ombre d’Hamlet », là où nait l’acuité du regard du critique d’art autant que la créativité poétique. Soit « la douleur de vivre, l’exigence d’écrire ».

Tout l’univers graphique entourant Baudelaire est là : ornant des frontispices, l’érotisme épineux de Félicien Rops côtoie les eaux fortes parisiennes de François Méryon qui contribuèrent aux poèmes en prose du Spleen de Paris : une « correspondances entre la plume et la pointe ». Et bien entendu ses sombres autoportraits aux encres hachurées, les portraits de Jeanne Ducal, sous-titrés « Quaerens quem devoret », soit « Cherchant qui dévorer ». Enfin trônent les photographies mises en scène par Baudelaire lui-même, avec le concours de l’objectif de Nadar et de Carjat. Impeccablement illustré et commenté, sous la direction de Jean-Marc Chatelain, où l’on retrouve notre essayiste Antoine Compagnon, mais aussi le philosophe Rémi Brague, cet ouvrage est probablement la plus pure initiation au cosmos baudelairien, par l’entremise de la pensée critique et de l’iconographie.

Après avoir sévit en compagnie de Verlaine, Rimbaud et Villon, Jean Teulé pratique l’art un brin discutable de la romantisation de personnages historiques, ou la vêture et l’élan romanesque appliqués à la biographie, alors qu’il vaudrait mieux lire un véritable biographe, tel François Porché[8]. Le genre, aujourd’hui courant, sinon écœurant par sa surabondance, pourrait passer pour un manque d’imagination des romanciers en manque de personnages, à moins que cet art du bariolage leur donne une seconde vie. L’on prendra l’exercice comme une initiation, un poil irritante, somme toute plaisante, avant de passer avec Antoine Compagnon et Roberto Calasso aux choses sérieuses, celles de l’analyse de l’esthétique de l’écrivain. Qui serait aujourd’hui et demain le nouveau - ou la nouvelle, parité oblige - Baudelaire, qui bouleverserait par un considérable pas en avant la destinée de la poésie universelle ?

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_12beeb_baudelaire-fleurs-diane-de-s.gif)

Charles Baudelaire : « Une charogne »,

un art poétique de l'amour et de la mort.

Commentaire littéraire.

La poésie est un acte d’amour, dit-on ; dans l’offrande des vers à son aimée, dans l’offrande des mots à l’objet décrit… Nul doute cependant que lorsque Baudelaire offrit en 1857 Les Fleurs du mal à ses lecteurs, un grand nombre parmi eux se sente insulté, ne serait-ce qu’en lisant « Une charogne ». Ce poème, s’il ne fit pas partie des « Pièces condamnées », fut incriminé lors du fameux procès qui vit condamner son auteur, alors que la même année, Flaubert, romancier de Madame Bovary, lui aussi attaqué pour obscénité, fut relaxé. En quoi ce texte au titre déjà choquant unit-il les faveurs de la laideur et de la beauté jusqu’à devenir un art poétique ? Nous étudierons en premier lieu une description répugnante, ensuite la promenade de l’amour et de la mort, pour nous interroger enfin sur la place que Baudelaire, romantique contrarié, assigne à l’art.

La description répugnante de cette carcasse d'un animal mort est cependant encadrée par un espace idyllique. La nature, thème poétique riant et traditionnel est décrite avec le concours du lyrisme. Cette topographie apaisée prépare très vite un contraste, des antithèses… Mais le champ lexical est souvent ironique, lorsque l'on devine une « fleur s’épanouir ».

Les cinq sens sont alors offusqués : odorat (« exhalaisons », « puanteur »), goût (« cuire », mangera »), ouïe (« pétillant », « bourdonnaient ») vue (« le soleil rayonnait sur », « noirs »), toucher (« épais liquide », « reprendre »). Au travers d’un sujet bas, d’un portrait repoussant, une vision tragique choque la sensibilité.

C'est une « fleur du mal » qui apparaît parmi le cycle de la nature, entre vie et mort : une charogne gît sur « un lit », « les jambes en l’air », associant à la pourriture corporelle la pourriture morale de l'obscénité, de la luxure et de la prostitution. La mort et le mal nourrissent la vie et le bien de ceux qui en jouissent : chienne, mouches et poète aussi bien qui en fait son miel. L'éloge de la « Nature » allégorisée est assisté par un registre épique (« bataillons »). Le blâme devient un éloge paradoxal.

La promenade du poète et de la femme permet d'associer l’amour et la mort. Le lyrisme de l'escapade sentimentale reste une entreprise de séduction à l'adresse de la personne aimée, augmentée d'hyperboles romantiques.

Une dimension morale et métaphysique s'ouvre cependant à travers cette vanité : la conscience de la mortalité permet à la beauté féminine et à chacun de nous de se préparer à la fatalité de la mort, en un traditionnel memento mori. La charogne est un tableau moral digne des vanités baroques montrant un crâne auprès d’une rose.

Au romantisme sentimental s'ajoute le romantisme noir : dans la tradition du roman gothique anglais et des contes morbides de Poe que Baudelaire traduisit, le cadavre contribue à l’épouvante tragique, voire au goût très dandy de la provocation.

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_1f6f9d_baudelaire-fleurs-gf.jpg)

L'art poétique baudelairien use d'une forme classique pour un sujet cruel et choquant. La beauté classique des vers, des alexandrins et des octosyllabes, s'oppose volontairement au vocabulaire parfois infâme, sinon grossier : il est en effet question de « pourriture ». Le lyrisme est bousculé par le réalisme. Le cynisme et la modernité esthétique de l’écriture contribuent à la « sorcellerie évocatoire » de la poésie, comme l'écrit Baudelaire dans ses Notes sur Edgar Poe.

De la « musique » à la peinture (« ébauche », « toile », « artiste »), l'on découvre une dimension synesthésique. Mais à la Beauté pure et fière d'un autre poème des Fleurs du mal ( « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre »), s'oppose ici la beauté du laid. Ce qui n'empêche en rien celle de l’œuvre réussie : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », dit en effet Baudelaire dans un projet de préface aux Fleurs du mal.

« La charogne » enseigne la mission de l’art : au-delà du vide métaphysique, car il n'a pas le moindre espoir religieux et eschatologique, seuls l’œuvre d’art et le poème peuvent conserver « l’essence divine» des amours du poète. « Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses » dit Baudelaire dans « Le balcon ».

Décrivant un animal en putréfaction, Baudelaire n’hésite pas à offrir à sa bien aimée un bijou mangé de vers : l’image de son corps en devenir. L’érotisme macabre prend une dimension morale, mais devient également matière à une œuvre d’art plastique et poétique dont la pérennité est assurée par la « sorcellerie évocatoire » du poème. Hugo permettait au poète, dans sa préface des Orientales, un « jardin de poésie, où il n’y a pas de fruit défendu ». Au-delà d’un Rembrandt peignant un « Bœuf écorché », imaginait-il que Baudelaire y introduirait le satanique et cadavérique serpent des Fleurs du mal ?

Thierry Guinhut

La partie sur Baudelaire, l’art contre l’ennui,

a été publiée dans Le Matricule des anges, septembre 2021

Une vie d'écriture et de photographie

[1] Voir : Vanité et génie du dandysme

[2] Jean-Paul Sartre : Baudelaire, Gallimard, 1947, p 18.

[3] Paul Verlaine : Les Poètes maudits, Albert Meissein, 1920.

[4] Marcel Proust : Contre Sainte-Beuve, Gallimard, La Pléiade, 200, p 221.

[5] Voir : Edgar Allan Poe, ange du bizarre

[6] Voir : L'hydre de Lerne du Baudelaire de Walter Benjamin

[7] Voir : Charles Baudelaire : L'homme et la mer, commentaire littéraire d'une fleur du mal

[8] François Porché : Baudelaire. Histoire d’une âme, Flammarion, 1967.

Baudelaire : Le Spleen de Paris, aquarelles de Edith Follet, Nilsson, 1930.

Baudelaire : Les Fleurs du mal, aquarelles de Labocetta, Gründ, 1939.

Photo : T. Guinhut.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 117 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- "Bitako-a" (1985), mon deuxième roman en créole

- Raphaël Confiant: un langage entre attachement et liberté

- Raphaël Confiant, écrivain prolifique et citoyen engagé

- "Jik dèyè do Bondié" (1979), mon premier livre en créole

- Mort de Jacques Coursil, jazzman génial et figure méconnue de la modernité noire

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1231374

- Visiteurs : 89341

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.3

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37

/image%2F1470571%2F20210204%2Fob_d8b2ad_baudelaire-spleen-et-fleurs.JPG)