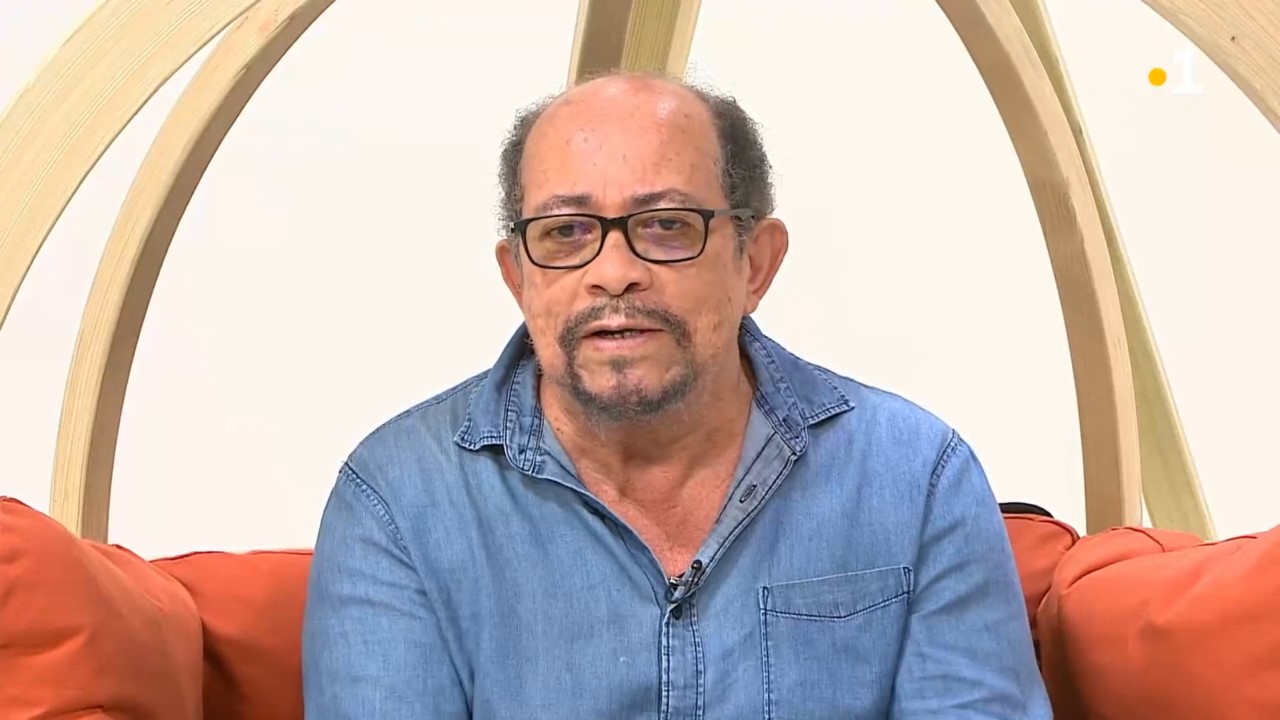

Confiant, le romancier de la créolité

Lionel Liégeois ("Chantiers de culture")

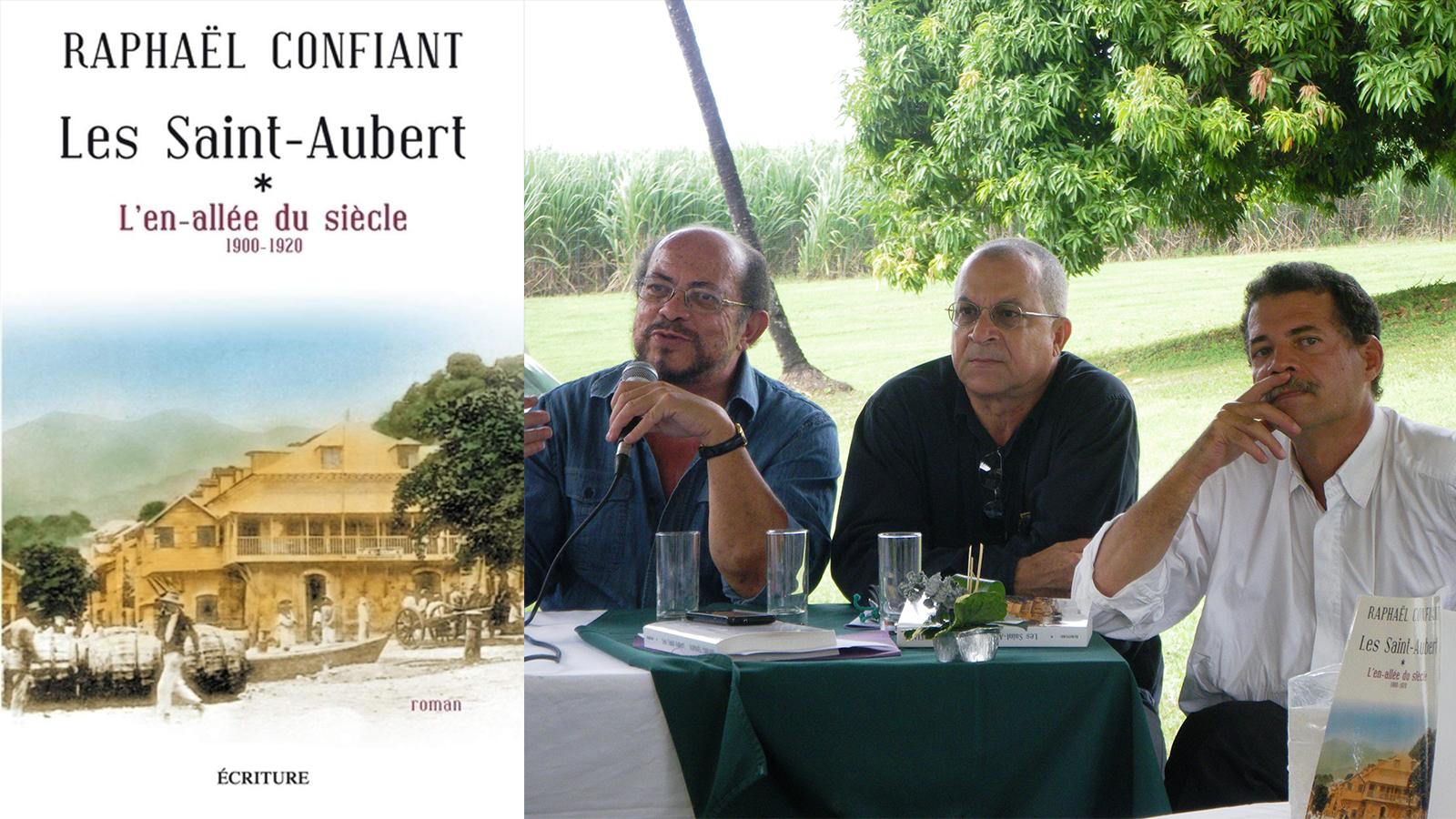

Alors que les éditions Ecriture publient « Les Saint-Aubert, l’en-allée du siècle 1900-1920« , le premier volet d’une future saga créole, reparaît en poche « Le gouverneur des dés » de l’écrivain antillais Raphaël Confiant. Originaire du Lorrain en Martinique, il décline de roman en roman son rapport à la créolité et aux cultures métissées.

Yonnel Liegeois – D’un roman l’autre, la plupart de vos écrits mettent en scène l’arrivée massive aux Antilles d’émigrés indiens, ou Chinois et Arabes, au lendemain de l’abolition de l’esclavage. Une entorse à votre « romance » créole ?

Raphaël Confiant – J’ai toujours eu des personnages indiens, voire Chinois ou Syriens, dans mes livres. Pour la simple raison que, durant mon enfance, j’ai côtoyé des Indiens qui travaillaient sur la petite plantation de canne à sucre que possédait mon grand-père… Dès cette époque, deux faits m’ont frappé : l’ostracisme, incompréhensible pour moi enfant, voire le racisme qui entourait ces Indiens et la diabolisation par l’Eglise catholique de leur culte qui m’apparaissait au contraire chatoyant et très étonnant. Une réalité qui m’a profondément marqué au point d’avoir toujours pensé en faire un jour la trame de l’un de mes romans : raconter l’histoire de cette communauté qui est venue remplacer les Noirs dans les champs de canne après l’abolition de l’esclavage. N’oublions jamais que ce sont les Indiens en provenance de Pondichéry, et d’ailleurs, qui ont sauvé l’économie antillaise en 1848. Hormis les Noirs, esclaves et donc non payés, ils ont en fait constitué la première classe ouvrière des îles.

Y.L. – Noirs et Indiens subissaient pourtant à égalité le joug du colon blanc et du « béké ». Comment expliquer cet ostracisme à leur égard ?

R.C. – Les Noirs n’ont jamais compris pourquoi des gens venaient de si loin faire un travail qu’ils refusaient désormais d’accomplir. A leurs yeux, il était incompréhensible que des hommes et des femmes traversent deux océans, l’Indien et l’Atlantique, au terme d’un voyage périlleux de trois mois, pour devenir des « néo-esclaves ». D’autant que les colons n’ont pas fait de sentiment : les logeant dans les cases des anciens esclaves, leur attribuant les outils abandonnés par les autres. Ensuite, le destin des deux communautés est totalement différent. Le Noir est là depuis trois siècles, il a rompu les ponts avec l’Afrique et le mythe du retour s’est estompé, il se bat donc pour améliorer sa condition dans un pays qu’il considère désormais comme le sien. Au contraire de l’Indien qui a signé un contrat de cinq ans, a fui la misère de l’Inde pour amasser un petit pécule et retourner chez lui… L’indien n’a donc aucun intérêt à s’intégrer à la lutte d’émancipation, à participer aux mouvements de grèves sur les plantations au risque de s’en retourner aussi pauvre qu’avant. Le titre de mon précédent livre, « La panse du chacal« , n’est pas qu’une simple formule littéraire ! Il s’appuie sur une réalité historique confirmée par l’entomologiste et littérateur Maurice Maindron qui écrit en 1907, à l’heure des grandes famines en Inde, qu’il vaut mieux pour le peuple des campagnes « émigrer aux Antilles que de mourir d’inanition au tournant d’un chemin et d’avoir pour sépulture la panse du chacal ». Ils furent ainsi 25 000 à émigrer en Martinique, plus de 40 000 en Guadeloupe.

Y.L. – En quoi ces nouveaux arrivants ont-ils enrichi ou subverti la culture antillaise ?

R.C. – Dès la seconde génération, les Indiens ont fait partie intégrante de la société créole et s’est alors affirmée une solidarité de classe entre les diverses communautés. Si l’école républicaine est devenue la voie royale d’émancipation pour l’ancien esclave, il n’en demeure pas moins que pour tous, Noirs, Indiens et Chinois, l’identité antillaise s’est fondée sur le travail de la canne à sucre comme matrice culturelle, avec sa facette terrible de l’esclavage et de l’exploitation féroce. Mais aussi en tant que creuset de peuples extraordinaires et de l’émergence d’une nouvelle identité que j’appellerai « identité multiple » faite d’apports amérindiens, européens, africains, asiatiques. D’où l’apparition d’une nouvelle humanité, la « créolité » pour moi, le « Tout-Monde » pour Edouard Glissant : la mise en partage des ancêtres.

Y.L. – Une mise en partage que vous jugez pleinement positive pour chacun, richesse pour tous plutôt qu’appauvrissement ?

R.C. – Dans le mouvement de mondialisation et de globalisation que nous vivons actuellement, seules deux voies sont possibles : celle de l’identité unique sous l’égide américaine, ou bien celle de l’identité multiple sur le mode créole… La « créolité », selon moi, n’est pas une spécificité antillaise, regardez les banlieues de nos métropoles. Avec le mélange des origines et des cultures, elles sont déjà « créolisées » et c’est un mouvement irréversible. Pour éviter l’écueil du communautarisme, il nous faut désormais cultiver nos identités multiples dans le respect de chacun. Propos recueillis par Yonnel Liégeois

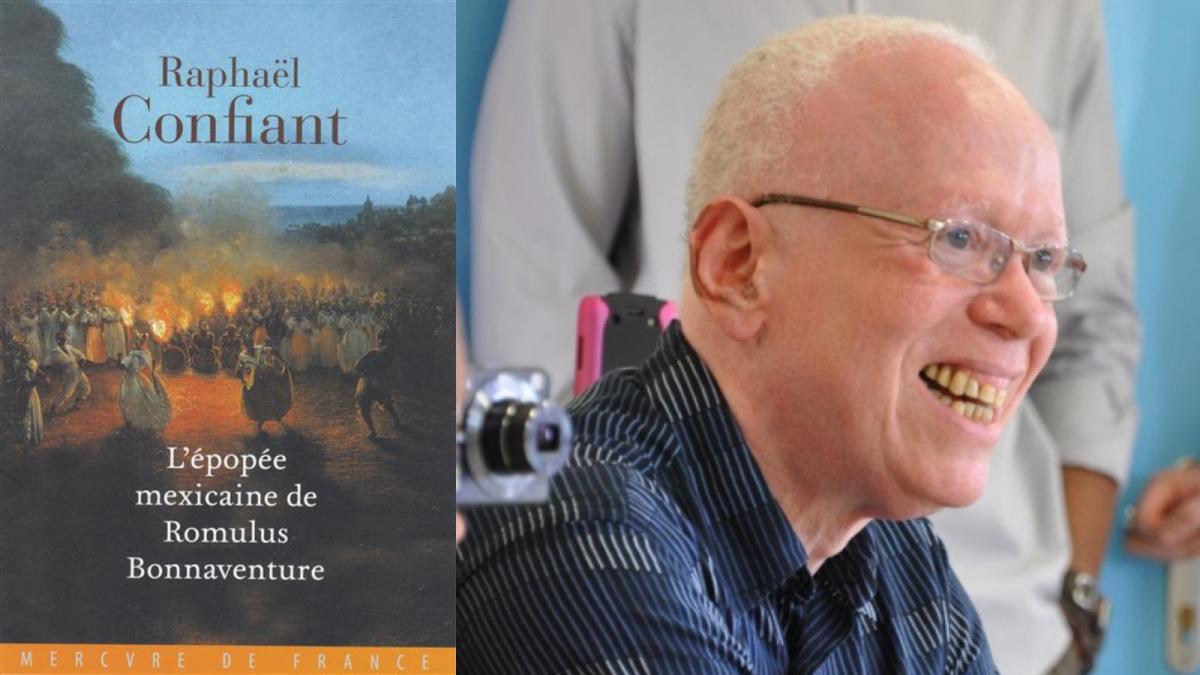

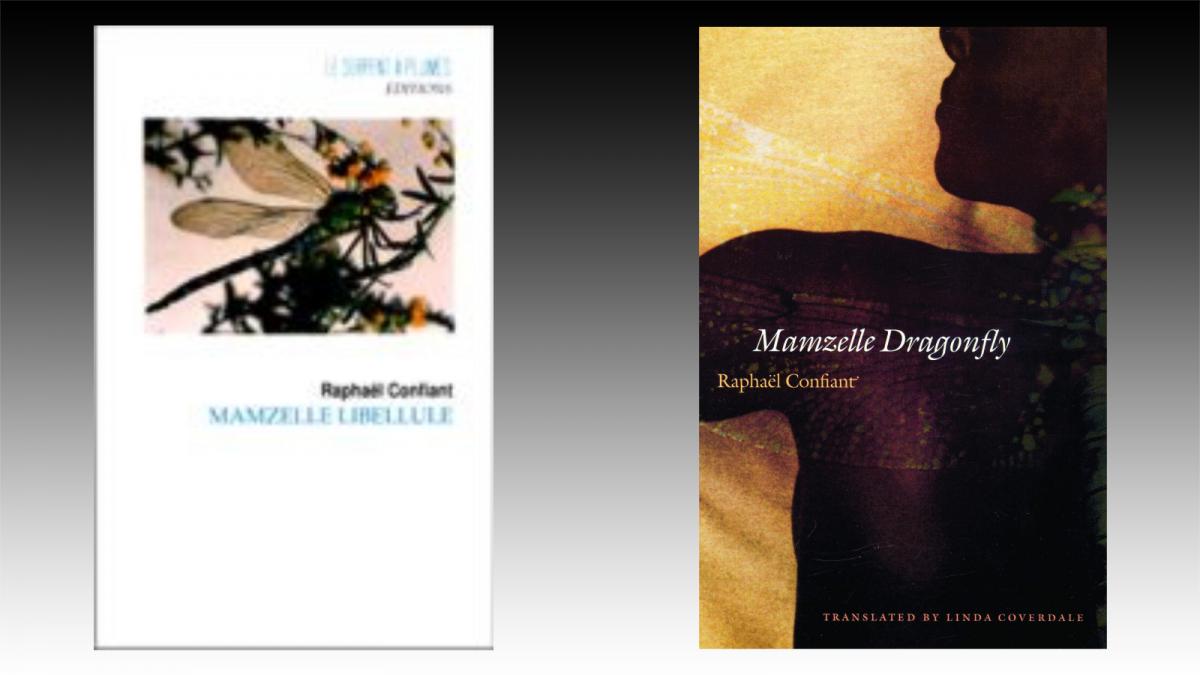

Le dernier livre paru de Raphaël Confiant, « Les Saint-Aubert » (Ed. Ecriture, 412 p., 21€) : la saga d’une famille mulâtre installée à Saint-Pierre, à la veille de l’éruption de la Montagne Pelée en 1802. Toujours la plume du subtil auteur-conteur qui narre dans une langue chatoyante et métissée les grands moments de l’histoire des Caraïbes.  A découvrir : « Le gouverneur des dés« , « Case à Chine« , « La panse du chacal » et « Rue des Syriens« , tous parus chez Folio Gallimard. A signaler, deux essais fort pertinents sur l’identité antillaise, toujours disponibles : « Eloge de la créolité » avec Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau (Ed. Gallimard) et « Aimé Césaire, une traversée paradoxale du siècle » (Ed. Stock).

A découvrir : « Le gouverneur des dés« , « Case à Chine« , « La panse du chacal » et « Rue des Syriens« , tous parus chez Folio Gallimard. A signaler, deux essais fort pertinents sur l’identité antillaise, toujours disponibles : « Eloge de la créolité » avec Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau (Ed. Gallimard) et « Aimé Césaire, une traversée paradoxale du siècle » (Ed. Stock).

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 93 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Le grand livre des proverbes créoles

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

- L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et ses anciens étudiants

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1230041

- Visiteurs : 89247

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37