Entrer dans la danse des langues en Martinique au XVIIIème siècle : CONFIANT Raphaël, Grand café Martinique

Daniel Delas ("Hypothèses", 25/05/2020)

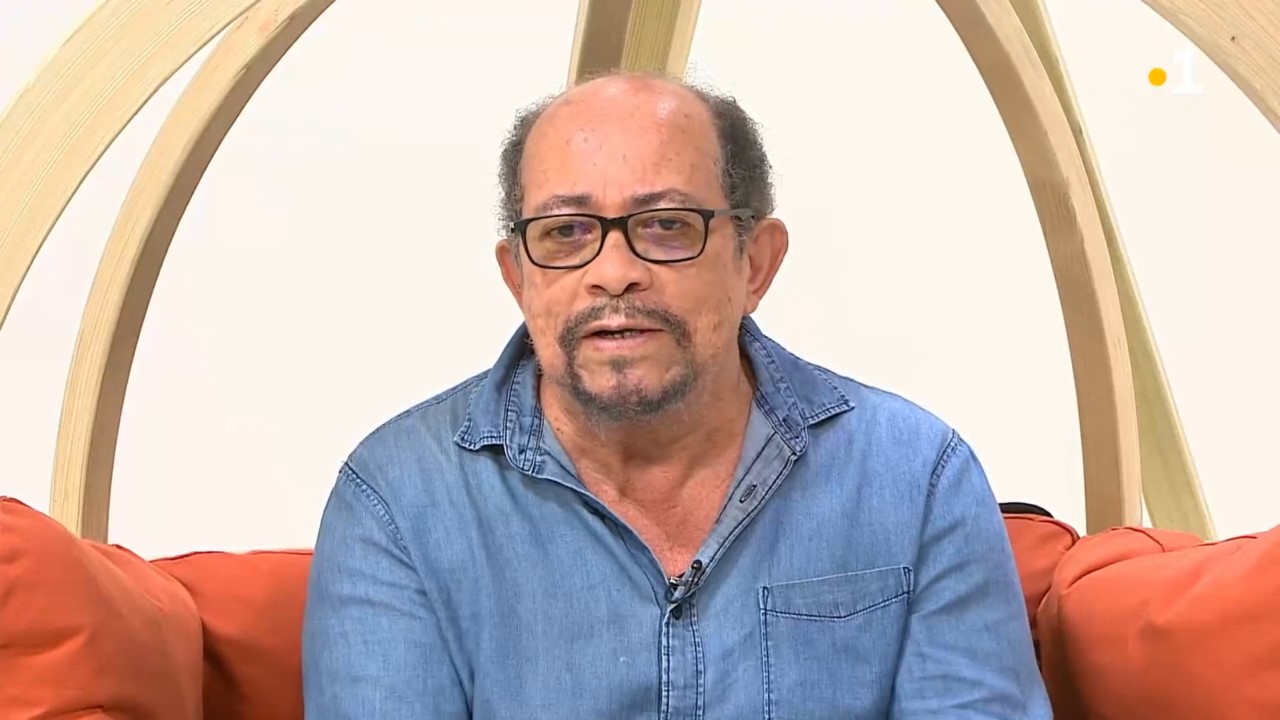

Raphael Confiant (né en 1951) est un écrivain chevronné avec une quarantaine de romans ou récits publiés ; militant infatigable de la cause créole (un des animateurs du Gerec, il a écrit cinq romans en langue créole et la création du Capes de créole lui doit beaucoup), universitaire reconnu (il a été doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines des Antilles).

Que de titres ! Loin d’être pourtant un mandarin universitaire, sa notoriété est celle d’un écrivain ayant une connaissance approfondie de l’histoire des Antilles, histoire de l’économie de plantation, de l’esclavage et de l’oppression coloniale qu’il n’interroge pas seulement dans des temps lointains mais évoque dans leur rémanence malsaine aujourd’hui. Son premier roman en français à avoir touché un vaste public, Le nègre et l’amiral (1988), partait de la période vichyste de l’histoire martiniquaise, mais il s’est aussi appuyé sur les révoltes du début du 19ème siècle avec L’archet du colonel (1998) consacré à Delgrès et, en voyageant dans le temps, à l’histoire des immigrés celle des « coulis » ( La panse du chacal, 2004) puis celle des ouvriers chinois (Case à Chine 2007). Et bien d’autres…

Quelle que soit la précision de son positionnement historique évoqué par le rappel de ces quelques titres, Raphaël Confiant ne serait pas aussi connu s’il n’avait su évoquer les grands épisodes de l’histoire martiniquaise par et dans une écriture originale. Bien des adjectifs ont été utilisés dans les 4èmes de couverture (« langue métisse », « plume alerte », « langue poétique et charnelle » et bien d’autres), ils valent ce qu’ils valent mais, à l’occasion de Grand café Martinique, on voudrait mieux préciser ici la spécificité de la poétique confiantienne.

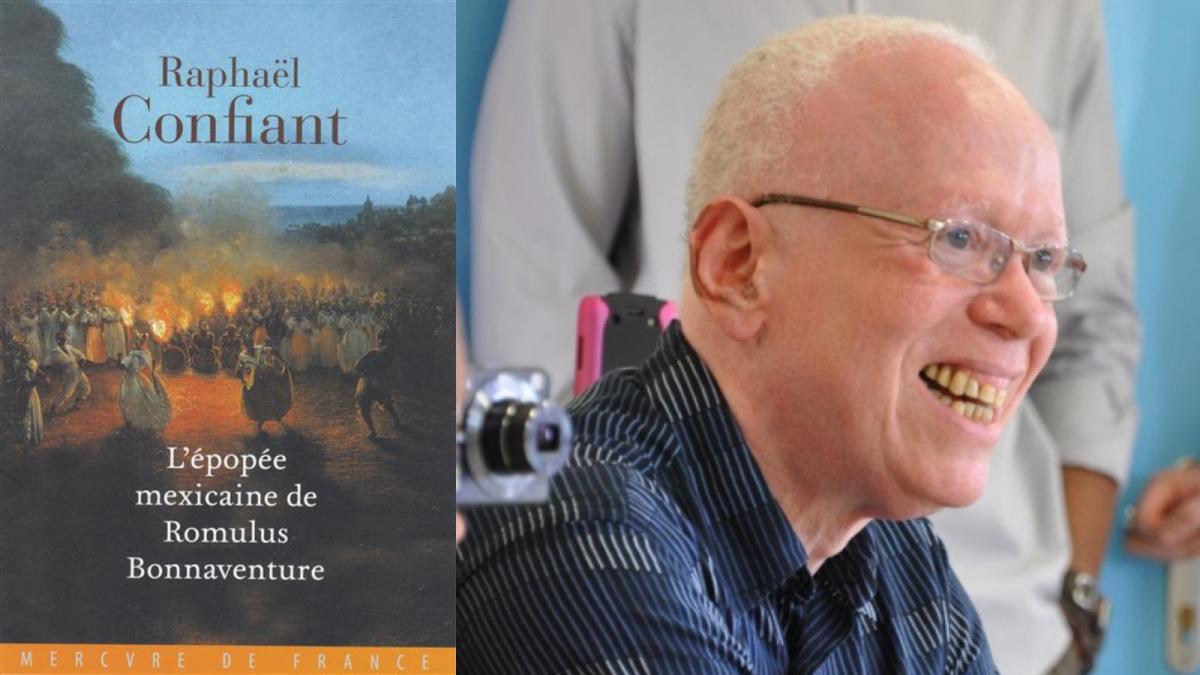

L’ancrage historique de Grand café Martinique est le 18ème siècle français : un jeune hobereau normand sans fortune, Gabriel-Mathieu de Clieu, rêve d’Amérique pour sortir de la vie médiocre de la famille de nobles normands ruinés où il est né, il rêve des mondes qui s’ouvrent à l’époque et décide (son père étant mort) malgré les pleurs de sa mère de devenir matelot (en passant par l’Ecole des Gardes de la Marine à Rochefort), puis officier de marine, non par goût de la vie de marin mais pour pouvoir arriver aux Antilles, s’y installer comme planteur de canne à sucre et y introduire la culture du café.

Le parcours du jeune hobereau est bien fléché dans son temps. Pourquoi le café ? Par esprit d’innovation pour ce produit inconnu des planteurs franco-antillais alors qu’il commence à être à la mode à la cour de France. S’étant procuré, après son installation à la Martinique, deux spécimens de cet arbuste au Jardin des Plantes à Paris, il revient en Martinique. Le voyage sera long et mouvementé – calmes plats, ouragans, pirates, mutineries, famine – mais il réussira au final. Et réalisera son rêve de produire ce café qui deviendra un must en France ; il aura été ‘le Christophe Colomb du café’ !

Ce récit, résumé ci-dessus sert de fil narratif pour le lecteur mais le roman n’accrocherait pas l’attention s’il n’était associé à une écriture originale, qui le distingue de tant d’autres récits d’aventure. Sur quoi cette originalité poétique repose-t-elle ?

Tout d’abord il convient de remarquer que Confiant ne se contente pas de nous raconter une histoire centrée sur un personnage, il insère de nombreux textes concernant le café venus d’autres mondes, de civilisations souvent lointaines et reliant le rêve de Gabriel-Mathieu à un monde de récits. Le roman sort ainsi d’une relation étroite Antilles-France pour situer l’aventure individuelle du jeune nobliau normand dans une anthropologie mondialiste des goûts. A la base toutefois de l’originalité du romancier Confiant sa capacité à rendre palpable ce que Lacan désignait comme lalangue en un seul mot, désignant la langue comme entité objective et comme lieu où le sujet investit son désir de jouissance. Confiant s’y attache à partir sa langue maternelle, le créole, bien entendu et en exploitant le français dans toutes ses dimensions, le français d’avant la normalisation ferryste. Créole et patois de France diffèrent -ils d’ailleurs tant que cela ? Pas vraiment note Gabriel-Mathieu :

Elles [Les lavandières] chantaient à tue-tête dans ce langage créole que tous les Blancs nés dans l’île employaient tout naturellement quoiqu’ils le qualifiassent de jargon de Nègres. A la vérité, ce dernier, à mes oreilles en tout cas, présentait peu de différences avec les patois de ma Normandie natale. (p. 67)

Confiant fait avancer son récit par des phrases simples, pas hyper-travaillées comme celles de Flaubert, Proust ou Guyotat, qui portent les mots car c’est à travers les mots qu’on touche la vie des langues, de toutes les langues du monde, aimait à dire Edouard Glissant, en tout cas des langues dans tous leurs états. Dès qu’il peut faire parler un personnage, il se lâche dans et par des mots et des tournures retrouvées ou inventées. Ainsi, le capitaine de vaisseau sur lequel il revient aux Antilles s’emporte-t-il en recourant à son patois du Limousin, traduit comme le créole, entre parenthèses

Jarnicoton ! L’é toujou à ma tchulotte c’quin ! J’vas l’tchué (Bon sang ! Il me suit partout ce chien ! Je vais le tuer !) (p. 214)

Plus tard dans le récit de la navigation de retour apparait un Africain bizarre

qui s’exprime dans un mélange de sa langue natale, qu’il disait être le ouolof, de portugais, d’espagnol et de français, langage qu’il baragouinait le plus souvent et qu’inexplicablement, chacun à bord avait fini par déchiffrer. (p. 235)

Elle sert de support au jeu, dans tous les sens du mot, des langues. Confiant prend plaisir à rendre concrètement ce tourbillon verbal et y excelle.

Comme son récit se positionne au 18ème siècle, époque où l’économie de plantation séduit nombre de jeunes nobles français décavés, il peut puiser dans les patois français en même temps que dans le français des Antilles. Ce n’est pas si facile que cela. En témoigne le démarrage du roman un peu poussif, qui recourt à une parodie du français pseudo-rabelaisien dont a usé et abusé Uderzo dans Astérix, (« Elle aimait à s’esbaudir de la sorte », « s’encanailler avec les ribaudes des tavernes dieppoises »), mais, bien vite, l’écriture de Confiant trouve sa justesse joyeuse en se baladant entre trois instances scripturales, d’abord entre mots ou tournures antillaises (‘chiquetailler’, ‘palanquée’, ‘plus souvent que rarement’…) puis entre mots et tournures confiantiennes nées de son français littéraire, enfin les patois régionaux de la France du 18ème siècle qu’utilisaient presque tous les jeunes nobliaux séduits par l’aventure antillaise. Faut-il chercher à discriminer ce qui revient à telle ou telle source ? Tâche impossible et inutile, tant ces variations dans les variables d’une écriture qu’on dit trop souvent « métissée » sans plus de précision, proviennent d’un amour de lalangue global, ennemi des distinctions artificielles.

Daniel Delas

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 68 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

- "Grif An Tè" (1979-83), le premier journal martiniquais entièrement en créole

- L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et ses anciens étudiants

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1229900

- Visiteurs : 89231

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37