Raphaël Confiant et Maryse Condé : complicité, duplicité, la Créolité mord-t-elle ?

Xavier Luce ("Archipélies")

Cet article consiste en une étude comparée des deux romans de Maryse Condé qui encadrent la parution du premier roman francophone de Raphaël Confiant, Le Nègre et l’amiral (1988), en fonction de sa critique de La Vie scélérate (1987) et de la mise en fiction de la querelle créoliste dans Traversée de la mangrove (1989). Il s’agit de dégager les points de convergence et de divergence entre Condé et Confiant tels qu’ils se manifestent entre 1987 et 1997, date de parution de l’entretien « Créolité Bites ». Au cours de celui-ci, Confiant accuse son aînée Condé, dont il loue l’écriture romanesque, de faire montre de « duplicité ». Un souci particulier est accordé au contexte de publication sur le plan à la fois littéraire et politique. Ces trois romans se caractérisent en effet par une mise en abyme du roman à travers plusieurs avatars d’écrivains confrontés à la vie culturelle et politique de la Martinique et de la Guadeloupe.

- Introduction

- 1. L’enracinement au pays natal : une mythologie du retour

- 2. Un récit de formation créoliste : la créativité en débat

- Conclusion

Alors que le manifeste de la Créolité proclame le besoin de faire peuple et, pour ses écrivains, de faire corps avec ce peuple afin que la littérature antillaise ne soit plus « hors-sol » et « hors-peuple » (Bernabé, Chamoiseau et Confiant 1989), sa publication aura donné lieu à une importante querelle. Celle-ci s’inscrit à la suite d’autres, telles que celles portant sur la littérature doudou et l’exotisme. En fait, l’Eloge de la créolité, « ce petit livre » qui, selon Maryse Condé, « divisait les créateurs, fracassait des relations personnelles […] de son ressac furieux » (Condé 2013 : 14) récapitule l’ensemble des questions que se sont posées les écrivains antillais depuis les années d’après-guerre, et entend célébrer la naissance d’une littérature qui serait enfin « authentique ».

En 1987, lorsque paraît La Vie scélérate, Raphaël Confiant publie, au milieu d’un concert d’éloges, une critique dithyrambique dans la revue Antilla où il souligne, en apostrophant son ainée, un point essentiel qu’il partage avec Condé : un souci de « lisibilité » et de « décryptage du réel ordinaire ». Il y voit le dépassement heureux du modèle glissantien avec ses « grilles d’analyses compliquées » et ses « théories langagières sophistiquées et brumeuses ». Pour lui, elle « [inaugure] une ère » (Confiant 1987). Or, quelques années plus tard, le ton change : « diverses polémiques », assez virulentes dans leur mode d’expression et le type d’arguments mobilisés, « [contribuent] ensuite à éloigner les écrivains guadeloupéens », au premier chef desquels Maryse Condé, « du "centre" martiniquais » (Ménil 2011 : 424).

La question « la Créolité mord-t-elle ? » fait référence à un entretien avec Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Bernabé paru dans la revue du département d’Africana Studies de l’université Indiana : « Créolité Bites » (Taylor 1997). Un entretien à bâtons rompus au cours duquel l’anthropologue Lucien Taylor aborde la brûlante question des critiques de la Créolité : « dans Penser la Créolité, un volume de 1995 qui propose une réévaluation rigoureuse de la créolité, la romancière guadeloupéenne Maryse Condé […] avait des choses dures à dire sur les auteurs antillais "vivant au pays"1. » Il interroge alors les théoriciens de la Créolité en leur demandant s’il s’agit de cette « vieille rivalité habituelle entre les écrivains » ou bien de « quelque chose de plus profond ? » (Taylor 1997 : 149) Maryse Condé est ainsi prise à partie, en tant qu’initiatrice et co-organisatrice du colloque « Penser la créolité » à l’université du Maryland en 1993 dont les actes furent publiés chez Karthala (Condé et Cottenet-Hage 1995). Raphaël Confiant commence par répondre de manière laconique et rédhibitoire : « Ma propre réponse est que Maryse Condé […] – tous ceux qui nous accusent d’exotisme – sont des gens malhonnêtes. C’est une pure duplicité intellectuelle. Un Béké a-t-il déjà poursuivi Maryse Condé ? Voilà. C'est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. » (Taylor 1997 : 150) La complicité ayant uni Raphaël Confiant à son aînée s’est dissipée. Mais que signifie la référence au Béké et dans quelle mesure peut-on en déduire une valeur auctoriale ? Pour le comprendre, il peut être intéressant de revenir sur le premier roman francophone de Raphaël Confiant, Le Nègre et l’Amiral (1988), et son contexte de publication en le mettant en perspective avec deux romans de Maryse Condé qui l’encadrent, La Vie scélérate (1987) et Traversée de la mangrove (1989). Ces trois romans ont la particularité d’offrir une mise en abyme du roman antillais qui renvoie au même problème fondateur : la sujétion coloniale et la lutte indépendantiste. Maryse Condé ne commence-t-elle pas sa thèse de doctorat par cette remarque : « Toute l’histoire des Antilles se situe sous le signe de la dépendance » (Condé 1976 : 1) ? Une remarque qu’elle reprend telle qu’elle dans La Civilisation du bossale (Condé 1978 : 5). Dans le premier édito du magazine Karibèl dont Raphaël Confiant est cosignataire, n’est-il pas question d’ « un je-ne-sais-quoi d’à la fois inarrêtable et irréversible » vers l’indépendance (Dénara, Cabort-Masson, et Confiant 1991) ? À cette époque, l’horizon d’attente du roman antillais est comme suspendu à l’horizon politique de l’indépendance. Aux écrivains d’accompagner ce « je-ne-sais-quoi » en prenant en charge non plus le « pays rêvé » mais le « pays réel » car, pense-t-on, « le Martiniquais, au plus secret de lui-même, sait qu’il n’est ni français, encore moins européen » :

Le cordon ombilical et le cordon mental se sont rompus depuis longtemps et ce ne sont pas les seuls résultats électoraux des Indépendantistes aux dernières élections régionales qui le prouvent. Ce sont, tout autant, une série de changements dans les habitudes quotidiennes, insignifiants au premier abord, imperceptibles dans un premier temps, qui révèlent l’ampleur de la fracture d’avec l’assimilationnisme de nos pères. (Dénara, Cabort-Masson, et Confiant 1991)

L’enthousiasme de cet édito prolonge celui de l’Eloge de la créolité en faisant écho au slogan en « ni-ni » (« Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles ») ainsi qu’à son ode populaire ou populiste – c’est selon (Ménil 2011 : 439). L’histoire littéraire des Antilles dialogue avec l’histoire des mouvement assimilationnistes, autonomistes et indépendantistes dont elle répercute les antagonismes et interroge les lieux communs. En cela, la littérature antillaise est politique ou, plutôt, tend à s’y confondre. L’histoire des siens que narre Claude Elaïse Louis dite Coco, la narratrice de La Vie scélérate, se situe à la croisée du mouvement des « Patriotes » dont elle dresse un bilan critique à l’aide de ses enquêtes de terrain au sein de sa propre famille (Condé 1987 : 288‑89). Certainement, expliquait Maryse Condé au micro de Jacques Beaufort sur les ondes de la Radio Suisse Romande, « parce que parler de la Guadeloupe sans parler de l’indépendance, c’est un peu ne pas dire la vérité » car « toute l’histoire de la Guadeloupe est dominée par cette lutte pour l’indépendance qui n’a jamais réussie, enfin pas encore, et qui finalement est l’épine dorsale quand même de la créativité » (« Maryse Condé Papers, 1979-2012 » : s. d.)2.

1. L’enracinement au pays natal : une mythologie du retour

1.1. Les mises en abyme du roman antillais

Dans L’écrivain antillais au miroir de sa littérature : mises en scène et mise en abyme du roman antillais, Lydie Moudileno part d’une observation générale : « il se trouve que la majorité des auteurs "canoniques" antillais ont choisi de projeter dans leurs écrits un personnage d’écrivain », lequel se constitue en « dénominateur commun » (Moudileno 1997 : 6). C’est dire que le métadiscours sur la formation de la littérature antillaise confère à un corpus d’œuvres écrites par des Antillais une cohésion textuelle là où une vision politique convergente fait défaut. Cette étude vise à « montrer comment la revendication d’une réalité culturelle et sociale "créole", c'est-à-dire née de ruptures, de métissages et de transformations historiques est subordonnée à une forme de représentation nécessairement intertextuelle et réflexive » au sein de laquelle « chaque auteur [offre], par l’intermédiaire de ses doubles romanesques, "l’indice de la façon dont le texte [l’écrivain] lit l’Histoire et s'inscrit en elle" ». (Moudileno 1997 : 7) Aussi, le premier roman publié en français de Raphaël Confiant est-il tramé de références à l’Histoire antillaise et, plus particulièrement, à l’histoire de la littérature antillaise francophone. Le héros du Négre et l’Amiral, Amédé Mauville, qui projette l’écriture d’un roman martiniquais ancré dans une réalité locale ou populaire – c’est tout un – croise la route des grands acteurs de cette histoire lettrée lors de ses années estudiantines parisiennes. Il se remémore les lectures à haute voix « sous le pont de l’Alma malgré les braillements des clochards » de son homologue Etienne Léro, pamphlétiste connu pour « Misère d’une poésie », son « texte le plus féroce ». Il en retient deux idées-forces : d’une part, que « le gros de la population des Antilles ne lit pas, n’écrit pas et ne parle pas le français » ; et, d’autre part, que « quelques membres d’une société mulâtre […] se sont faits, auprès de la bourgeoisie française qui les utilise, les ambassadeurs d’une masse qu’ils étouffent et, de plus, renient, parce que trop foncée… » (Confiant 1988 : 194) Sur cette base sociologique, de retour au pays, lors des premières années d’occupation, Amédée suit André Breton et ses acolytes dans ses pérégrinations foyalaises au cours desquelles il découvrira la poésie révolutionnaire d’un certain Aimé Césaire. C’est à travers cet horizon de références présumées partagées avec son lecteur que Raphaël Confiant organise un récit de formation où ses personnages et leurs intrigues se lisent comme autant de prétextes à un métadiscours sur la littérature antillaise elle-même.

1.2. Un retour « définitif » au pays natal

Le 4 décembre 1987 en Guadeloupe, à la Librairie Générale, Xavier Orville, en tant que premier lecteur choisi par l’écrivaine, assure la présentation de La Vie scélérate. Le roman se classe alors parmi les meilleures ventes : « en moins de deux mois de présence en librairie », rapporte France-Antilles, celui-ci a « allégrement dépassé le seuil des 100 000 exemplaires vendus dans les pays européens de langue française » (Bracy 1987). Le quotidien local annonce pour le lendemain matin une séance dédicace, puis pour l’après-midi, un débat au Club de lecture de Petit-Bourg, commune de résidence de l’écrivaine. Les années 1985-1989 marquent, symboliquement, l’aboutissement de la quête identitaire de Condé qui « rentre définitivement en Guadeloupe » (Antilla). Le caractère définitif de ce retour mérite d’être relevé dans la mesure où Maryse Condé passe cependant la moitié de l’année aux Etats-Unis où elle enseigne à l’université la littérature antillaise. Seulement, insister sur le caractère éventuellement définitif de ce retour au pays natal traduit un horizon d’attente et un contexte politique et littéraire. Au cours de la décennie 1980, marquée par le processus administratif de régionalisation que les groupes indépendantistes dénoncent comme un subterfuge néocolonial, l’enracinement de l’écrivain antillais dans un « pays » et, plus encore, dans un « arrière-pays culturel » (Glissant 1981a) assure une légitimité auctoriale et, ce faisant, informe la réception des œuvres. Pour L’Express, l’importance de « connaître ses racines » est mise en exergue. La Vie scélérate est présentée comme le « retour aux sources pour Maryse Condé la guadeloupéenne et l’auteur de Ségou » (Loriot 1988) ; a contrario, pour Jeune Afrique, comme « les fruits de Ségou » (Chikha 1987), soit dans la continuité de son premier best-seller qui, rétrospectivement, constitue la matrice d’une transfiction toute condéenne. Ce qu’il est intéressant d’observer, c’est l’écartèlement géographique (Afrique vs Antilles) et, au fond, idéologique (Négritude vs Créolité) de l’œuvre de l’écrivaine. C’est bien dans ce contexte que peut se comprendre l’enthousiasme de Confiant à la lecture de La Vie scélérate. À l’évidence, ce dernier loue ce roman en fonction d’une liste de griefs : l’hermétisme de Glissant, pour une part, et, d’autre part, le refoulement césairien du créole et son extraversion. De fait, ses récurrentes apostrophes lancées aux « négristes, négritudinistes, afrocentristes, Marcus Garveyistes et blackistes » (Confiant 1995) devaient trouver dans la narratrice de La Vie scélérate une alliée opportune. En effet, l’histoire que narre Coco est celle d’une tragédie familiale provoquée par le racisme et le culte de la Race qui a nom noirisme/négrisme, « une histoire de gens très ordinaires qui à leur manière très ordinaire n'en avaient pas moins fait couler le sang. » (Condé 1987 : 325) C’est la saga de la famille Louis.

1.3. D’un canon à l’autre : une quête de créolité

Figures de proue de la littérature antillaise, Glissant et Césaire font ainsi l’objet d’une remise en question au sein des milieux intellectuels antillais. Confiant exprime une exaspération. Si bien que si on peut dire que la critique franco-antillaise fait chorus pour célébrer ce best-seller antillais qu’est La Vie scélérate, se lit, en toile de fond, un débat relatif au canon antillais. C’est sur ce terrain-là, du moins à ce moment-là, que Condé et Confiant s’entendent. Au point que l’éloge de ce dernier semble proportionnel à la violence de sa critique adressée à Glissant quelques semaines après la parution du Discours antillais (Confiant 1981) :

Avec toi finit la littérature savante des Antilles, celle qui demandait au départ la possession de grilles d’analyses compliquées, de théories langagières sophistiquées et brumeuses. Tu inaugures l’ère de la lisibilité qui n’a rien à voir avec la facilité. Ensuite, tu annonces l’ère du décryptage du réel ordinaire, de la quotidienneté insulaire, sans héros grandiloquents, sans nègres marrons dissertant doctement à la tête des mornes. Car il y a à dire ces choses simples qui sont, qui sont, oui, simplement, sans afféteries et dans lesquels paradoxalement gît notre véritable hauteur au sens créole du terme. (Confiant 1987)

Dans sa thèse consacrée à la littérature antillaise, Condé pouvait déjà exprimer des réserves en ce sens : « Il faut le dire, l’influence livresque de Fanon pèse lourdement sur Glissant. Il s’est pénétré de ses idées sur les liens entre la culture et la lutte de libération tout en prétendant faire de l’écrivain un thaumaturge, un psychiatre collectif » (Condé 1976 : 166) Cependant, et c’est là la différence fondamentale avec Confiant, elle soutient qu’il est « celui qui a modifié la mentalité antillaise » et fait part de son admiration pour son travail, « en particulier le Discours Antillais » où, dit-elle, « il se révèle l’un des critiques les plus subtils de la vie culturelle et de l’esprit antillais. » (Clark 1989 : 116) D’ailleurs, Traversée de la mangrove pourrait se lire comme un retour critique sur La Lézarde (Glissant 1958), mais cela serait l’objet d’une étude à part entière. Toujours est-il que la relation de Condé avec Glissant est nuancée et souterraine : son roman, observe Fabienne Viala, « dialogue en fiction avec les thèses du Discours Antillais ». Celui-ci se lit comme « une tragédie […] qui montre l’impasse d’une quête de l’origine pour qui voudrait dépasser le dilemme social présent, et l’imposture d’un retour à une matrice mythique de la société antillaise. » (Viala 2011 : 127) Or, précisément, fait observer Alain Ménil, la Créolité renvoie à un « toujours déjà là », une « identité déjà donnée […] mais que plus de trois siècles de "francisation", et un demi-siècle de Négritude, ont rayée de notre "conscience d’être" » (Ménil 2011 : 437). Significatif en ce sens est le titre du premier édito du magazine Karibèl : « Notre différence ». Il s’agit de cultiver et célébrer une différence culturelle, voire ethnoculturelle, définie en opposition à une culture française, voire occidentale, subsumée. C’est pourquoi il parle de « conceptions substantialisantes de l’identité » aux antipodes de la notion de relation qu’implique la créolisation glissantienne (Ménil 2011 : 428). En insistant sur cette dimension critique, Traversée de la mangrove, récit élaboré à partir d’une veillée autour d’un personnage d’écrivain mystérieusement mort sans avoir pu achever un roman éponyme, peut être lu comme une cinglante réponse à l’Eloge de la créolité. Paru la même année, ce roman pose la question du retour au pays natal par le détour de Saint-John Perse, avatar de « celui qui n’était jamais revenu » au pays (Condé 1995 : 23). Dans une contribution à un ouvrage collectif édité aux presses universitaires de Columbia, quelques années après le départ en retraite de Condé qui en présidait le département d’études francophones, Mylène Priam soutient qu’ « au moment même où les théoriciens de la Créolité proclament que la littérature antillaise vient tout juste de naître, Condé réalise l’autopsie de l’écrivain antillais après avoir mis en scène son anathème.3 » (Priam 2010 : 457). Moins tranchée, Moudileno interprète la mort du personnage-écrivain, Francis Sancher, comme l’agent romanesque déclenchant une prise de conscience collective : « Sa mort réalise et nous fait réaliser, par la technique narrative mise en œuvre par Condé, la "créolité" du village de Rivière au Sel. » (Moudileno 1997 : 163) D’où, en ce sens, le bilan critique des années 2000 qu’énonce l’écrivaine dans son article « Chronique d’une mort annoncée : littérature caribéenne et globalisation ». En revenant sur la décennie précédente et l’attaque réglée contre la négritude césairienne, elle célèbre la libération de l’écrivain antillais de tout carcan idéologique et de toute responsabilité politique : « L’écrivain est mort. Vive l’écrivain ? » dit-elle en substance (Priam 2010 : 457).

Les Créolistes, Raphaël Confiant en tête, […] dénoncent la Négritude. Celui-ci va jusqu’à la frapper d’une véritable fatwa dans son ouvrage Aimé Césaire, une traversée paradoxale d’un siècle. Voilà peut-être l’écrivain des Caraïbes enfin libre. Libre de résider là où il le veut, libre de choisir sa langue, libre de s’identifier aux modèles qui lui conviennent. Tombé des hauteurs où il se hissait, il est humble et ne se croit plus vertu à représenter d’autre que lui-même. Alors, la littérature des Caraïbes, ayant perdu ses entraves, pourrait répondre au vœu d’un des critiques les plus perspicaces de notre temps. Dans Le livre à venir, Maurice Blanchot écrit : « L’essence de la littérature, c’est d’échapper à toute détermination essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou même la réalise : elle n’est jamais déja là, elle est toujours à retrouver ou à réinventer ». Cette mort annoncée n’est-elle pas au contraire, une renaissance ? (Condé 2003 : 52‑53)

1.4. Le thème de l’errance

En 1989, dans une conférence prononcée à Berlin au Ibero-Amerikanisches Institut, Condé parle du « cheminement antillais » par rapport à la notion de créolité et recommande la lecture de deux jeunes romanciers, « des écrivains qui théorisent beaucoup », Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Et d’annoncer un texte à venir dont elle révèle le titre, Eloge de la créolité qu’elle commente en ces termes :

[…] moi, je ne suis pas entièrement entrée dans le champ de la créolité, parce que, ils sont plus jeunes […] donc ils ont la chance d’être nés à une époque où les Antillais commençaient à savoir un peu qui ils étaient. C’est-à-dire qu’à la suite du long voyage, des longues errances que j’ai faites, je les ai retrouvés sans pouvoir entièrement communiquer avec eux. Ils sont déjà, si vous voulez, à un stade beaucoup plus avancé de la recherche sur eux-mêmes. Donc j’entre avec [inaudible] dans le champ de la créolité mais je ne les rejoins pas entièrement, ils sont déjà beaucoup plus avancés. Ils ont déconstruit le français, ils ont déconstruit le rapport avec le réel, le rapport avec l’Europe, ils ont dénoncé la dépendance culturelle avec l’Europe. (« Maryse Condé Papers, 1979-2012 », s. d.)

Dans le cadre de la promotion de La Vie scélérate, Maryse Condé souligne le lieu d’écriture, « au pays ». Ecrire en Guadeloupe lui était nécessaire car elle avait « un peu oublié » le parler des gens de Guadeloupe (« Maryse Condé Papers, 1979-2012 » : s. d.). Cependant, son roman, à la différence de Traversée de la mangrove, concentré dans une région fictive inspirée du lieu-dit Montebello de la commune de Petit-Bourg où elle a acheté en 1985 une maison, ne s’y déroule pas uniquement mais sur plusieurs espaces géographiques, du Panama aux Etats-Unis, entre la France et la Jamaïque, en passant par l’incontournable Haïti. C’est un trait désormais bien caractéristique des romans condéens, relevé par les critiques d’Antilla : « particularité étonnante : ils [les personnages] voyagent… » (Merile 1987 : 4). Si étonnante que Confiant et Chamoiseau, rapporte-t-elle en octobre 1989 au cours d’une conférence prononcée à l’université de la Réunion sur « le roman de l’identité », lui ont envoyé une « longue lettre » dans laquelle, tout en saluant les mérites du roman, ils lui reprocheraient toutefois d’accorder trop de place aux Noirs américains (« Maryse Condé Papers, 1979-2012 » : s. d.). De fait, la narratrice Thecla, explique l’écrivaine au journaliste de France-Antilles, est « une femme de ma génération » à laquelle elle a « prêté toutes les erreurs de notre génération et de notre classe. Nous avons voulu partir, alors que la vérité était ici… » (Bracy 1987). Cette déclaration a quelque chose de performatif : l’autrice semble moins défendre son héroïne que celle-ci ne justifie son autrice. A son éditrice Isabelle Gallimard, elle résume d’une formule-choc son itinéraire personnel dont témoigneraient ses premiers romans : « Il m’a fallu trente ans pour comprendre que les Antilles, c’était mon pays » (Gallimard 1987). Par ces mots, l’écrivaine entérine le thème de l’errance et du retour de la « fille prodigue » (Loriot 1988). Or, c’est précisément le thème du Nègre et l’Amiral qui passe en revue les années Légitime défense et, singulièrement, les années de la dissidence avec Tropiques. En cela, Condé participe d’une même quête de créolité. Le personnage d’écrivain, Amédée Mauville, par l’entremise de Dalmeida, qui a les « vers sublimes de Daniel Thaly » à la bouche (Confiant 1988 : 119) et lui enseigne les voies de la créolité, est la figure archétypale de cette errance des littérateurs antillais.

Quand, par fidélité au souvenir de Dalmeida, je me suis procuré deux ou trois numéros de la revue littéraire Tropiques qu’éditent certains de mes ex-collègues, réputés communistes, du lycée Schœlcher, je n’ai pu réprimer un sourire devant ces textes, cette poésie surtout qui avait charmé André Breton, empreints d’une indéniable beauté, mais si éloignés du vrai réel martiniquais et si français dans leur facture. J’ai à diverses reprises tenté d’inciter l’un de ces professeurs à abandonner son éternel costume et son parler du seizième arrondissement pour se plonger en ma compagnie, ne serait-ce qu’une toute petite journée, dans l’univers du Morne Pichevin et pouvoir ainsi causer avec Philomène, Rigobert, Ti Jo ou Carmélise. Il a refusé net, arguant du fait que le pouvoir trouverait cette démarche suspecte et aurait un prétexte rêvé pour interdire la revue. Mon surréaliste n’a eu, en fait, aucune envie de patauger dans la boue d’un bidonville ni d’entendre le gros créole lui écorcher les oreilles. (Confiant 1988 : 269)

Le pouvoir vichyste s’apparente à une police littéraire régentant l’écrivain antillais. Pour y mettre un terme, il conviendrait d’adopter « le regard […] des vieux nègres, des djobeurs, des joueurs de sèrbi, des charbonnières, des coulis balayeurs de rue… » (Confiant 1988 : 270) suivant en cela les conseils de ce Dalmeida. Sur ce point encore, Confiant ne peut qu’applaudir à la lecture de La Vie scélérate. De l’aveu même de Condé, la saga des Louis, emblème de « toutes ces familles noires », dit-elle au micro de Jacques Beaufort (« Maryse Condé Papers, 1979-2012 » : s. d.), constitue un « manifeste théorique de Condé sur l’écriture. » (Sankara 2011 : 158) Au personnage d’Amédée correspond celui de Coco dont la mission, apparentée à un « tribut » aux morts (Condé 1987 : 333), est d’écrire l’ « histoire des [siens] » (Condé 1987 : 325). C’est donc très significativement après lui avoir récité un conte que son oncle musicien Gesner, « les pieds dans le terreau du peuple » (Condé 1987 : 327), lui énonce ce qui est attendu d’elle.

Bon, ce que je veux te dire, c’est que, toi, tu es l’enfant de notre demain. Regarde ce pays, le nôtre, le tien, à l’encan. Bientôt peut-être, il ne sera plus qu’un souvenir qui s’amenuisera petit à petit dans les mémoires. Moi, ce que j’essaie de faire, c’est de lui garder sa voix. Et toi aussi, tu peux, tu dois faire quelque chose. Tu ne le sais pas encore et je ne peux pas te guider, moi qui ne suis pas allé dans toutes vos écoles. Le travail de ton grand-oncle Jean n’est pas fini. Je dirai qu’il est à peine commencé. Tout le champ reste à déchiffrer avec ses orties, ses herbes de Guinée et ses manzels-marie qui griffent aux chevilles. Nous autre, nous sommes las. La scélérate a eu raison de nous, les uns après les autres. Mais toi, tu es l’enfant de notre demain. Penses-y ! (Condé 1987 : 333)

Il s’agit pour Coco de continuer le travail sur « notre créolité » initié par Jean Louis dans l’incompréhension générale. Son livre, intitulé La Guadeloupe inconnue, « monument à cet éternel méconnu, le peuple » (Condé 1987 : 143), ne suscite que les quolibets de la presse locale : « Il ne parut point d’article dans La Flamme. Mais des comptes rendus dans Le Nouvelliste, La Voix du Peuple et quelques autres qui se gaussèrent fort du style de l’ouvrage, de sa naïveté (ah, ces passages sur le surnaturel !) et renvoyèrent, vite fait, à sa savane ce petit instituteur qui se prenait pour un intellectuel » (Condé 1987 : 143). Des quolibets et un blâme puisque cet engagement culturel alerte l’Administration. Jean est « radié des cadres de l’enseignement » (Condé 1987 : 144). C’est le début d’une vie marginale : « La vraie vie commençait à neuf heures du soir quand, seul dans sa case en gaulette, il rédigeait la suite de La Guadeloupe inconnue. » (Condé 1987 : 145) Cependant, en tant que déclassé, instituteur vivant désormais modestement au milieu de gens « du peuple » – « qu’on l’appelle comme on voudra ! » (Condé 1987 : 266) ponctue la narratrice, goguenarde –, Jean est accusé par son frère Serge de « [singer] l’homme du peuple » avec ses « mascarades » (Condé 1987 : 176).

Serge était allé visiter Jean dans sa retraite de l’Anse Laborde. Jean lui avait fait feuilleter les deux volumes de La Guadeloupe inconnue parus à l’époque et admirer sa case en gaulette sur laquelle les pluies glissaient sans entrer. Puis il l’avait fait asseoir parmi ses amis paysans, exhibant son créole reconquis et buvant sec sur sec. Serge n’avait d’abord rien dit et tout laissait croire qu’il était à bon droit impressionné. Brusquement, alors que Marietta servait la soupe Zabitan dans de petits couis, Serge s’était levé vers son frère les yeux pétillants d’étincelles d’ironie et avait interrogé moqueusement :

- A quoi joues-tu ?

Silence stupéfait de Jean ! (Condé 1987 : 176)

Coco la narratrice s’amuse de la déconvenue de son grand-oncle. De fait, l’écrivain, notait Condé dans son essai sur Le Roman antillais, « a besoin du mythe paysan qui est pour lui une plongée aux sources » (Condé 1977 : 17). A travers sa narratrice, la romancière fait un bilan moqueur sur cette entreprise de reconquête d’une créolité jugulée par l’assimilation cependant que le « pays » en question demeure un territoire soumis à la juridiction française, ce que rappelle la radiation de Jean de son poste d’instituteur alors qu’il enseignait l’histoire et la culture « locale » à ses élèves. Certainement est-ce pourquoi cette entreprise ne peut qu’aboutir à une mort non naturelle, accidentellement spectaculaire pour le cas de Jean Louis : « deux à trois mille personnes derrière son cercueil, la Guadeloupe estomaquée, s’interrogeant à n’en plus finir : – Vraiment, on peut mourir pour « Lendependans » ? (Condé 1987 : 257‑65). Tandis qu’Amédée Mauville se suicide. Quant au deuxième personnage d’instituteur de Confiant, a contrario, il reprend sa place au sein de l’Administration : « Tu vas redevenir mulâtre à présent, susurra Rigobert, tu vas mettre une cravate chaque matin, mon compère. » (Confiant 1988 : 330) Si bien que l’escapade sur le Morne-Pichevin et dans la Cour des Trente-Deux Couteaux, refuge urbain de l’arrière-pays culturel, n’aura été pour Alcide Nestorin qu’un bref intermède sans conséquence.

2. Un récit de formation créoliste : la créativité en débat

2.1. Un traité de poétique antillaise

Après Xavier Orville pour La Vie scélérate, Maryse Condé sollicite Patrick Chamoiseau, dont elle loue l’innovation stylistique (Clark 1989 : 116), comme premier lecteur de Traversée de la mangrove. Ce dernier, surpris, reproduit un passage de la lettre reçue de son aînée : « nous devons montrer qu’en dépit de nos divergences de vues sur le roman, nous pouvons néanmoins engager un dialogue. À partir de la perspective théorique de la Créolité, vous pouvez faire une lecture critique de mon livre4 » (Chamoiseau 1991 : 389‑90).

La Créolité se présente comme la recherche d’un « être dont l’authenticité est à conquérir […] quelque part entre la ligne des mornes et le conte transmis par la mémoire orale » (Ménil 2011 : 437). En ce sens, un roman tel que Le Nègre et l’amiral, censé avoir été écrit entre 1984 et 1987, semble, à première vue du moins, exemplaire de cette quête identitaire puisque c’est par le biais d’un conte à « [déchiffrer] » récité sur un « étroit plateau dénudé, gardé par une énorme roche verticale » (Confiant 1988 : 237-238) que le « Nègre » du roman commence enfin à endosser sa charge d’homme. Sitôt le récit du « vieux-corps » terminé, une force obscure s’empare de Rigobert :

Le vieux-corps s’accroupit et dessina une étrange calligraphie sur le sol, puis il lui donna l’ordre de partir. Rigobert voulut lui demander le sens de cette histoire dont il sentait qu’il n’avait saisi que l’écorce et non la chair, mais le conteur avait déjà regagné son antre et s’y était muré avec un tronc de fougère géante. Il ne restait plus à Rigobert qu’à descendre la trace qu’il lui avait indiquée. Curieusement, il se sentit plus fort, plus maître-à-manioc de sa personne et les paroles du conte l’irradiaient encore. (Confiant 1988 : 240)

C’est ainsi qu’ « un nouveau Rigobert naquit un beau jour d’avril 1942. » (Confiant 1988 : 245). Le roman prend l’allure d’un récit de formation au bout duquel le héros, après moult péripéties survenues au cours d’une guerre « lointaine, impalpable », dont la seule « raison d’être » semble de « lui faire trouver un sens à l’errance quotidienne qui avait été la sienne jusqu’à maintenant » (Confiant 1988 : 240), se met en case avec Carmélise et ses sept enfants (Confiant 1988 : 331‑35). Cependant, parallèle à ce récit imprégné de tafia et, partant, frappé de suspicion, se trame une aventure littéraire. De fait, les pérégrinations de Rigobert et son « duel » avec l’Amiral Robert, auquel le roman doit cependant son titre, apparaissent aussi truculentes que fictives. C’est pourquoi sa prise de conscience n’est pas si exemplaire : le « vieux-corps » sorti d’une « anfractuosité de la roche » n’a peut-être pas d’autre réalité que la complaisance d’un lecteur amateur d’exotisme antillais.

Alors le vieux-corps tint Rigobert sous l’empire de sa parole toute la nuit, lui baillant des contes d’un merveilleux tel que le dissident se demanda s’il n’était pas en train de rêver une seconde fois. Peut-être que le soleil lui avait tant et tellement échaudé la peau du crâne qu’il était incapable de distinguer la réalité de l’imaginaire. Et si le cœur du pays n’existait pas ! Et si le refuge qu’il cherchait loin des traîtrises de la ville n’était qu’une chimère ! (Confiant 1988 : 237‑38)

Cet épisode se lit ainsi comme un clin d’œil ironique à ces « nègres marrons dissertant doctement à la tête des mornes » dont l’auteur dénonce l’artifice et se félicite de ne pas retrouver dans La Vie scélérate (Confiant 1987). Au fond, tout le roman est frappé au coin de l’ironie. En effet, les péripéties de ce Nègre en prise avec l’Amiral semblent une légende colportée par Radio Bois-patate (Confiant 1988 : 333) transcrite par un bourgeois en rupture de classe à la recherche d’un roman qui s’intitulerait Mémoires de céans et d’ailleurs (Confiant 1988 : 49‑50) et qui nous confie les affres de son écriture. Dans cet ordre d’idées, le roman se lit comme un traité de poétique antillaise. En effet, dans l’échec de ces Mémoires, se tient, en germe, le succès du Nègre et l’Amiral réédité en août 1992, après l’obtention du prix Novembre avec Eau de café (Confiant 1991). Si bien qu’à travers le désespoir d’Amédée, s’énoncent les traits caractéristiques du roman martiniquais populaire à venir.

En guise de roman, je n’ai fait que noter au gré de mon humeur les péripéties saugrenues qui nourrissent le train-train quotidien des habitants du Morne Pichevin. Je me suis laissé fasciner ou, plus exactement, happer jour après jour par une suite sans queue ni tête d’émois faciles. J’ai été la proie de l’affabulation qui est le mode de penser ordinaire du petit peuple créole. Reniant tout cartésianisme, j’ai appris, à l’instar de Philomène ou de Rigobert, à raconter, avec la véracité troublante de celui qui nie sur le bûcher, trente-douze mille versions d’un même évènement. Une fois pris dans cette spirale, il n’y a plus qu’à croire en chacune d’elles successivement. (Confiant 1988 : 263)

C’est là un stratagème manié avec art – et parfois complaisamment au point de faire de Frantz Fanon un précurseur de la Créolité (Confiant 2017 : 309‑10) – qu’utilise Raphaël Confiant : induire un télos de l’Histoire pour justifier et consacrer une posture auctoriale et une conception de la littérature.

2.2. L’articulation d’un contre-discours

La période vichyste sous l’Amiral Robert offre au théoricien de la Créolité le recul de l’Histoire qui, vécue et perçue depuis un point aveugle de l’historiographie – un lakou, en l’occurrence la Cour des Trente-Deux Couteaux –, peut alors se prêter à toutes sortes de contre-discours. Les acteurs historiques, soient les dissidents de l’élite coloniale martiniquaise, incarnée par deux personnages d’instituteurs, Alcide Nestorin et Amédée Mauville, convergent vers la Cour des Trente-Deux Couteaux à la rencontre du « peuple », là où prend corps la créolité constitutive de la véritable culture martiniquaise. Des deux, seul Amédée parviendra à se défaire des « préjugés de sa classe » ou, en tout cas, à mettre en acte la créolité – une créolité confiantienne – là où Alcide se sera révélé impuissant (Confiant 1988 : 42), c’est-à-dire l’amour en langue créole. Amédée, quant à lui, pourra noter l’émoi de cette connaissance révélée par le corps et le parler de sa « négresse féérique » Philomène.

C’est Philomène qui m’apprend à aimer, dans un même balan, et son corps et le créole car elle fait l’amour dans cette langue, déployant des paroles d’une doucine inouïe, incomparable, qui ébranle mon être tout entier. Aussi, dans nos babils post-coïtaux, je ressens un bien-être physique à habiter chaque mot, même le plus banal, et à être habité par lui. […] Je m’avise avec incrédulité que la langue de nos tuteurs blancs n’a pas de mot aussi beau que « coucoune » pour désigner le sexe de la femme et que tous les vocables dont elle dispose, « chatte », « con », « choune » ou « fente », recèlent une verdeur insultante pour nos compagnes. (Confiant 1988 : 127‑28).

Cette révélation charnelle est littéraire, dans la mesure où « refouler le créole c’est […] refouler le sexuel », selon l’analyse que fait Confiant de la poésie de Césaire en s’appuyant sur les travaux de Jean Bernabé, cosignataire de l’Eloge de la créolité, lequel faisait observer que le « noyau central du lexique créole est structuré à partir du vocabulaire de la sexualité » (Bernabé 1977). Il déplore en effet le traitement de la sexualité chez son devancier : « son mode d’apparition est comme désincarné, sans aucune attache avec la réalité historique et sociale du peuple antillais » (Confiant 1993 : 78). Il formule en ce sens un théorème érotico-littéraire : « si l’on admet qu’il existe chez Césaire un refoulement manifeste de l’idiome créole et de la culture qu’il véhicule », alors « on peut affirmer que le refoulement du créole conduit à un refoulement du sexuel dans les œuvres antillaises, voire à une véritable castration » (Confiant 1993 : 77). Ce théorème se trouve déjà exprimé dans Le Nègre et l’Amiral, si bien que Raphaël Confiant se dédouble à travers ses deux héros par lesquels se met en scène le roman : l’expérimenté Dalmeida et le jeune Amédée se lisent, rétrospectivement, comme deux avatars d’un même auteur désirant trouver son public en l’informant de son projet.

Dans les moments fusionnels de l’amour créole, je mets enfin un sens sur les propos de Dalmeida se méfiant de la valorisation excessive de la race noire par les jeunes intellectuels martiniquais. « Être créole, me disait-il, c’est être une manière de compromis entre le Blanc et le Noir, entre le Noir et l’Indien, entre l’Indien et le bâtard-Chinois ou le Syrien. Au fond, que sommes-nous d’autre que des bâtards ? Eh bien revendiquons notre bâtardise comme un honneur et ne recherchons pas, à l’instar des békés, des ancêtres héroïques dans une Guinée de chimère ou dans l’Inde éternelle. Voyez-vous, mon cher Amédée, tout ce mélange a produit une race nouvelle, une langue neuve, souple, serpentine, tout en étant conviviale et charnelle. Je suis trop vieux pour espérer voir le jour où notre peuple se dressera face au monde dans sa créolité… » (Confiant 1988 : 127‑28)

Aux yeux d’Amédée, l’« amour créole » fonctionne comme un déclic. Philomène, et Rigobert, grâce auquel il fait sa rencontre (Confiant 1988 : 118), font figure de muses décomplexées de la créolité, ici entendue comme créativité langagière, aussi bien pour Alcide Nestorin (Confiant 1988 : 42) que pour l’aspirant romancier Amédée. Aussi sont-ce les Mémoires de ce dernier que l’on croît lire en guise d’incipit lorsque nous est présenté Rigobert, héros de ces aventures rocambolesques dans une « atmosphère coloniale tragi-comique » ainsi que l’annonce la quatrième de couverture.

[…] Rigobert avait le don d’inventer des mots et dans ses moments d’intense excitation, il les accolait les uns aux autres et créait des images fulgurantes qui vous clouaient sur place nettement et proprement. C’est ainsi qu’il avait gagné le droit inouï de ne pas savoir prononcer un traitre mot de français et poussait même le culot jusqu’à s’en vanter. Il ne tremblait pas, lui, à l’idée de dire « le » pour « la » et à devenir la risée des nègres, cela tant qu’un malheureux n’avait pas commis une autre faute, un « cahot », disait-on comiquement, plus grave. (Confiant 1988 : 14)

En réalité, le discours éditorial de la quatrième de couverture ne semble qu’un effet d’annonce. En certifiant que « Le Nègre et l’Amiral, c’est d’abord Vichy sous les tropiques au travers de l’affrontement indirect entre un nègre révolté, dissident, fantasque et d’un officier général de marine devenu gouverneur par les hasards de l’Histoire », l’éditeur Grasset entend placer un produit littéraire antillais sur le marché francophone. De fait, Rigobert vaut moins pour sa prétendue dissidence – illusoire et de toute façon incertaine – avec l’Amiral Robert que pour sa truculence et sa fantaisie langagière. Le personnage s’avère tout simplement un double inversé de l’Antillais assimilé ou voulant l’être décrit et analysé dans Peau noire, masques blancs. Dans un célèbre passage, Frantz Fanon en brosse le portrait : « épiant les moindres réactions des autres, s’écoutant parler, se méfiant de la langue [française], […] il s’enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures – s’acharnant à se faire diction » car « dans un groupe de jeunes Antillais, celui […] qui possède la maîtrise de la langue [française], est excessivement craint ; il faut faire attention à lui, c’est un quasi-Blanc. » De sorte que si en France, on dit « parler comme un livre », en Martinique on dit « parler comme un Blanc » (Fanon 1952). La cause de cette attitude paranoïaque face à la langue française, donnant lieu à un hypercorrectisme, tient à une extraversion névrotique à l’endroit de la métropole. Dans l’esprit de Confiant, il s’agit de lutter contre cette aliénation ontologique par le biais d’une fiction littéraire.

2.3. Le corps de la nation créole : l’intériorisation d’un fantasme originel

Jacqueline Couti s’appesantit sur le traitement du corps féminin dans Le Nègre et l’Amiral en analysant la manière par laquelle l’écrivain « utilise le corps de la prostituée pour démontrer l’exploitation colonialiste et impérialiste de l’île. » Celle-ci « transparaît à travers l’exploration du motif du viol » de Philomène à bord des bateaux militaires stationnant dans la baie de Fort-de-France : le roman « instrumentalise les violations de l’intégrité [de son] corps […] pour démontrer les dangers menaçant la culture créole et la Martinique ». Si bien que « sous les traits de Philomène qui vend ses charmes à des marins de passage, l’île se prostitue au risque de perdre son âme. » (Couti 2011 : 130) De fait, l’instance narrative propose une sociologie de la prostitution féminine en Martinique.

Il faut préciser que Philomène n’était pas une prostituée-manaroi mais une bôbô, ce qui faisait à l’époque (au temps de l’antan si l’on préfère) une différence considérable. La manaroi était censée coucher avec n’importe qui, le premier marin venu […] tandis que la bôbô ne commerçait qu’avec les gens qu’elle connaissait de longue date, ses voisins ou ses amis. Philomène était évidemment une bôbô mais, très vite, elle dut se muer en manaroi pour satisfaire aux besoins du couple car les nègres du quartier n’avaient plus un sou vaillant devant eux depuis que la plupart des chantiers avaient arrêté le travail. Seuls les marins blancs logés au fort Saint-Louis demeuraient une clientèle encore intéressante quoique plus pingres qu’avant la guerre. (Confiant 1988 : 83‑84)

La distinction entre la bôbô et la manaroi se présente comme une leçon de portée nationaliste. Si « le quartier-maître personnifie […] la puissance de la francisation. » (Couti 2011 : 131), Philomène incarne la face prostituée de la « femme "bi-face" (la mère opposée à la prostituée) dont l’ambivalence exprime les déchirements de la société » martiniquaise (Couti 2011 : 120). Ainsi se comprend le dénouement qui voit Rigobert se mettre en case avec Carmélise et endosser la charge de père de famille. À l’inverse, le narrateur Amédée livre une ratiocination dans laquelle il s’évertue à justifier sa libido en fonction d’une théorie de l’orgasme.

Philomène sait susciter de telles étreintes dont la seule règle est l’animalité pure, purifiée de tout ce qui l’avilit, tamisée par la soudure même de nos corps. Seule la femme qui se donne à tout le monde sans vergogne peut vous faire accéder à l’éternité car, chez elle, le don de soi est une chute libre dans le grand trou de la chair et retour […] dans le néant originel. La mère ou la femme légitime (ou leurs succédanés comme mon ancienne bonne Ernestine) sont à la chair ce que l’hostie est au pain : une épure sans saveur. (Confiant 1988 : 125)

C’est en ce sens que cette femme « bi-face » est ambivalente et reflète la situation de l’écrivain de la créolité confiantienne : la jouissance sexuelle et littéraire qu’en tire Amédée n’annule pas pour autant le fait que celle-ci « incarne un lien affreux de dépendance, symbole de subordination de l’île à la métropole » En cela, elle fonctionne comme une « allégorie [qui] porte en elle le devenir incertain de l’île » (Couti 2011 : 120) et de sa littérature.

Le séjour de Philomène sur les bateaux l’Emile Bertin, le Béarn et le Barfleur constitue une misère sexuelle sans nom, longue de quatre mois. Cette dernière reconstruit le viol de milliers de femmes africaines transportées sur des navires négriers. Le narrateur explique que Philomène « sentait sa chair lardée par trente ou quarante verges assoiffées sur le pont du Béarn...elle eut l’impression que tous les violeurs avaient les yeux bleus ». (Couti 2011 : 131)

Les yeux bleus se lisent comme « une synecdoque qui transforme le Métropolitain en agresseur sexuel » dont il importe de se prémunir. Si bien que la morale de l’histoire, poursuit Jacqueline Couti, est que « le mirage français cause la perte de cette femme ». Etendue à l’échelle collective, ses mésaventures constituent « une allégorie avertissant la Martinique du futur qui l’attend si elle se laisse leurrer et subjuguer par les "promesses" de la Métropole. » Dans cette « raconterie » qu’imagine Confiant, « l’ennemi à abattre n’est donc plus le Béké mais le Métropolitain ». Cette reconfiguration se comprend en fonction du discours antillais nationaliste porté par la Créolité : « la francisation conduisant à la perte de la culture créole s’affiche plus menaçante que l’exploitation par les blancs créoles. » (Couti 2011 : 131) C’est en raison de ce processus de francisation, dont Césaire apparaît non seulement comme le représentant mais aussi un responsable, sur le plan à la fois littéraire et politique, que Confiant publie son premier roman en français, faute d’un public créolophone conséquent. Significativement, « le seul profit » que Philomène « avait tiré de sa relation avec le quartier-maître métropolitain Louis Ferrier était l’acquisition presque parfaite de la lecture et de l’écriture du français ». Aussi est-ce à elle qu’est dédié Mémoires de céans et d’ailleurs (Confiant 1988 : 323‑24), ce roman d’un instituteur suicidé dont Raphaël Confiant poursuit l’héritage, ou plutôt la « trace » faudrait-il dire (Chamoiseau 1991 : 390). C’est en ce sens que la mort de Duvert de Médeuil est symbolique : Béké anachronique d’ancien régime, il meurt « en vomissant une sorte de bouillie verdâtre » sur le « faux tapis persan » du salon petit-bourgeois des parents de la famille Mauville (Confiant 1988 : 67), parangon de l’ethno-classe afro-martiniquaise autour de laquelle s’organise le roman. Ce vomissement intervient aussitôt après l’éructation, obsolète, adressée au fils Mauville, Amédée : « Lâchez ma fille, cochon de nègre ! » (Confiant 1988 : 66). Néanmoins, pour autant que cette mort du Béké Médeuil symbolise le temps nouveau de la Créolité, l’ordre social se poursuit à travers l’intériorisation des « phantasmes des békés » par les « hommes de couleur ». Telle est, du moins, l’explication fournie par Dalmeida dont Amédé boit les paroles.

Ce petit pays, […] cette peau de pistache sur l’Atlantique, a été tout entier construit sur la fornication. La relation esclavagiste a été fondamentalement axée sur le viol permanent des négresses et des mulâtresses par les maîtres blancs. Rien n’a changé aujourd’hui, mon vieux, à part que nous, les hommes de couleur, nous avons intériorisé les phantasmes des békés.

[…] Ici, le phantasme du colon a toujours consisté à transformer la femme de couleur en une matador, une sorte de créature lubrique essentiellement vouée à la séduction. Nos femmes sont tombées dans la trappe à leur tour, hélas, trois fois hélas !... (Confiant 1988 : 91‑92)

2.4. Un discours antillais inexorablement francophone

Dans sa thèse sur le Stéréotype du noir dans la littérature antillaise, Condé propose une analyse moins fantasmatique, davantage fondée sur des structures socio-économiques et politiques quand elle affirme que « les Antilles ignorent ce qu’est la décolonisation et ne sont pas près de le savoir » et ajoute que « le passage de la société esclavagiste à la société post-esclavagiste n’a entraîné aucune modification ni des mentalités ni des forces en présence ni du système de production » (Condé 1976 : 184). Ainsi, pour répondre à la question de Lucien Taylor au cours de son entretien à trois voix intitulé « Créolité Bites », on peut faire valoir, chez les théoriciens de la Créolité et Maryse Condé, de profondes divergences de vues pour rendre compte des sociétés antillaises. En conséquence, leur traitement romanesque, s’il s’appuie sur des dénominateurs communs, diffère radicalement. Tout en ayant contesté le modèle glissantien, jugé trop « savant » par Confiant et illusoire pour ce qui est du roman par Condé, l’écrivain antillais demeure cependant tributaire d’une situation socio-politique à laquelle il ne peut se soustraire dans la mesure où la littérature antillaise peine à se constituer en champ autonome du champ parisien. Tel est ce que rappelle impertinemment le personnage condéen de Lucien Evariste caressant le rêve d’écrire un roman « bien guadeloupéen ».

Il se vit édité par une grande maison de la Rive Gauche, salué par la presse parisienne, mais affrontant la critique locale :

- Lucien Evariste, ce roman-là est-il bien guadeloupéen ?

- Il est écrit en français. Quel français ? As-tu pensé en l’écrivant à la langue de ta mère, le créole ?

- As-tu comme le talentueux Martiniquais, Patrick Chamoiseau, déconstruit le français-français ?

Ah, il saurait bien leur répondre, les pourfendre ! (Condé 1989 : 240‑41)

Dans ce dialogue qu’imagine Lucien, se profile la querelle créoliste qui culminera dans les années 1990 après le colloque « Penser la créolité » organisé par Condé à l’université du Maryland où elle enseigne la littérature antillaise. D’où la diatribe de Confiant à l’encontre de ces intellectuels « déserteurs » pérorant depuis les campus américains et français sur la culture antillaise et « s’évertuant cependant à nous donner des leçons » (Taylor 1997 : 151).

RC : […] il me semble qu’il y a une sorte de discours diasporique développé par des intellectuels antillais aux États-Unis, au Canada et en France. […] Les gens partent pour faire leur propre carrière là où ça paie bien. […] Mais nous sommes restés ancrés, nous sommes restés au pays...

LT : Restés ou retournés ?

RC : Retournés, ok. Mais nous n’avons rien à apprendre de ces gens aux États-Unis. Le discours diasporique ne doit pas prévaloir sur le discours autochtone. Ce devrait être une vision complémentaire. Mais qu’est-ce qu’il se passe bon sang dans les universités américaines et canadiennes ? Dieu merci, cela n’arrive pas en France !

LT : Maintenant vous parlez comme si la France était votre mère-patrie…

RC : Oh, taisez-vous. Dans les universités américaines et canadiennes, le discours diasporique a complètement supplanté tout le reste. (Taylor 1997 : 151)

Pérorer, c’est le terme qu’emploie l’instance narrative de Traversée de la mangrove pour parler, avec autodérision, de ces écrivains guadeloupéens vivant hors du pays. Le personnage de Lucien Evariste s’enthousiasme ainsi à l’idée de faire la rencontre d’un écrivain cubain, incarnant à ses yeux l’idéal révolutionnaire de la littérature, en la personne de Francis Sancher.

Lucien bondit, songeant à Alejo Carpentier et José Lezama Lima et se voyant déjà discutant style, technique narrative, utilisation de l’oralité dans l’écriture ! En temps normal, pareilles discussions étaient impossibles, les quelques écrivains guadeloupéens passant le plus clair de leur temps à pérorer sur la culture antillaise à Los Angeles ou à Berkeley. (Condé 1989 : 231)

C’est en ce sens que Maryse Condé ferait montre de « duplicité » : en tenant un discours « diasporique » qui brise le ronron natif-natal tenu par les « hommes […] donneurs de leçons » comme elle s’en explique dans un texte d’« Eloge de Saint-John Perse » (Condé 1995 : 24).

[…] l’île voisine résonnait d’un vacarme de voix masculines. En les écoutant, je m’apercevais combien toutes mes années aux Etats-Unis avaient exacerbé ma conscience d’être femme, je ne dirai quand même pas mon féminisme. Ces voix légiféraient. L’écrivain doit réécrire l’Histoire. L’écrivain doit cesser de déserter la langue maternelle. L’écrivain est un marqueur de paroles. L’écrivain… L’écrivain… Tous ces diktats qui se croyaient nouveaux étaient autant de variations sur le thème éculé de l’engagement. Un modèle se mettait en place, aussi contraignant que celui de la négritude, du réalisme socialiste ou du réalisme merveilleux. Les écrivains antillais n’en finissaient pas de se forger des canons dans leur terreur de la subjectivité. (Condé 1995 : 24).

Lors du colloque organisé à Pointe-à-Pitre en hommage au créoliste Guy Hazaël-Massieux, Condé fait ainsi un plaidoyer pour la liberté de l’écrivain et la reconnaissance de sa subjectivité : « Il est temps, peut-être, de réaliser qu’à chacun sa littérature. À chacun, sa créolité. Selon son tempérament, son histoire individuelle, son projet créateur. » (Condé 1996 : 92‑93)

Edouard Glissant est l’auteur d’une série d’essais publiés chez Gallimard à travers lesquels il s’efforce de rendre compte d’une poétique antillaise « forcée » par une situation socio-politique des plus singulières qu’il qualifiera de « colonisation réussie ». Parlant d’un « raturage de l’histoire » collective, il assigne à la littérature une vertu thérapeutique (Glissant 1981a). En effet, le choix d’une décolonisation par assimilation, selon l’expression consacrée, donne lieu à une « impasse » (Glissant 1981b) dans laquelle se débattent les créateurs antillais. Depuis le roman désormais culte Pluie et vent sur Télumée Miracle (Schwarz-Bart 1972), le « drame » de l’écrivain, son « impuissance » et son « relatif échec », selon l’analyse qu’en fait Maryse Condé lors de sa parution, « s’expliquent par une situation nationale nauséabonde où même en s’efforçant de faire œuvre de vie, on ne peut faire qu’œuvre de mort. » (Condé 1972 : 139) Ainsi, dans un célèbre entretien intitulé « La bicyclette créole ou la voiture française », Confiant fait part de ses doutes et de ses appréhensions en tant qu’écrivain défenseur d’une créolophonie fédératrice : « Je suis habité par le créole, mais je ne pense pas en créole. Dans ma chair, je vis l’effacement progressif du créole par le français. » (Ceccatty 1992) Cet effacement est propre à la « situation de francophonie interne » (Fonkoua 1992) que vit l’écrivain antillais. La Martinique, autant que la Guadeloupe, demeure un territoire français où « l’idéologie de la Créolité n’est jamais que l’expression emphatique d’un amour tout régional du terroir » (Ménil 2011 : 431) avec son histoire particulière qui est celle d’une lutte pour l’indépendance et d’une résistance culturelle à une aliénation pluriséculaire. C’est dans ce contexte que se comprennent les invectives de Raphaël Confiant à Maryse Condé et la querelle créoliste dans son ensemble.

Bibliographie

Bernabé, Jean, « Espace créole ». GEREC, no 2 1977.

Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau, et Raphaël Confiant. Eloge de la créolité, Paris, Saint-Joseph, Gallimard & Presses universitaires créoles, 1989.

Bracy, François, « Maryse Condé est venue présenter son dernier roman en Guadeloupe », France-Antilles Guadeloupe, novembre 1987.

Ceccatty, René de, « La bicyclette créole ou la voiture française », Le Monde, 6 novembre 1992.

Chamoiseau, Patrick, « Reflections on Maryse Condé’s Traversée de la Mangrove », traduit par Kathleen M. Balutansky, Callaloo vol. 14, no 2, 1991, pp. 389‑95.

Chikha, Elisabeth, « Les fruits de Ségou », Jeune Afrique, 9 décembre 1987, pp. 51.

Clark, Vèvè Amassa, « “Je me suis réconciliée avec mon île” : une interview de Maryse Condé », Callaloo vol. 12, no 38, 1989, pp. 86‑132.

Condé, Maryse, « Chronique d’une mort annoncée : littérature caribéenne et globalisation », Psychologie clinique, no 15, 2003, pp. 45‑53.

Condé, Maryse. « Eloge de Saint-John Perse », Europe, no 799, 1995, pp. 20‑25.

Condé, Maryse. La Civilisation du bossale : réflexions sur la littérature orale de la Guadeloupe et de la Martinique, Paris, l’Harmattan, 1978.

Condé, Maryse. La Vie scélérate, Paris, Seghers, 1987.

Condé, Maryse, éd. Le Roman antillais, Paris, Fernand Nathan, 1977.

Condé, Maryse. « Nous sommes tous des Sonny Rupaire », Sonny Rupaire, fils inquiet d’une igname brisée : Guadeloupe-Algérie-Cuba-Gwadloup (Ronald Selbonne éd.), Pointe-à-Pitre, Jasor, 2013, pp. 14‑17.

Condé, Maryse. « Pluie et vent sur Télumée Miracle, par Simone Schwarz-Bart », Présence africaine, no 83, 1972, pp.138‑39.

Condé, Maryse. Stéréotype du noir dans la littérature antillaise Guadeloupe-Martinique, Paris IV Sorbonne, 1976.

Condé, Maryse. Traversée de la Mangrove, Paris, Mercure de France, 1989.

Condé, Maryse, et Madeleine Cottenet-Hage, éd. Penser la créolité, Paris, Karthala, 1995.

Confiant, Raphaël. Aimé Césaire : une traversée paradoxale du siècle, Paris, Stock, 1993.

Confiant, Raphaël. « Débat : remarques sur le discours antillais ». Antilla, no 5, 2 juillet 1981, pp. 36‑38.

Confiant, Raphaël. Eau de café, Paris, Bernard Grasset, 1991.

Confiant, Raphaël. « La chose la plus importante de ma vie... » Antilla, no 623, 10 mars 1995, pp. 30.

Confiant, Raphaël. « Le long périple de Maryse ». Antilla, no 265, 3 décembre 1987, pp. 3.

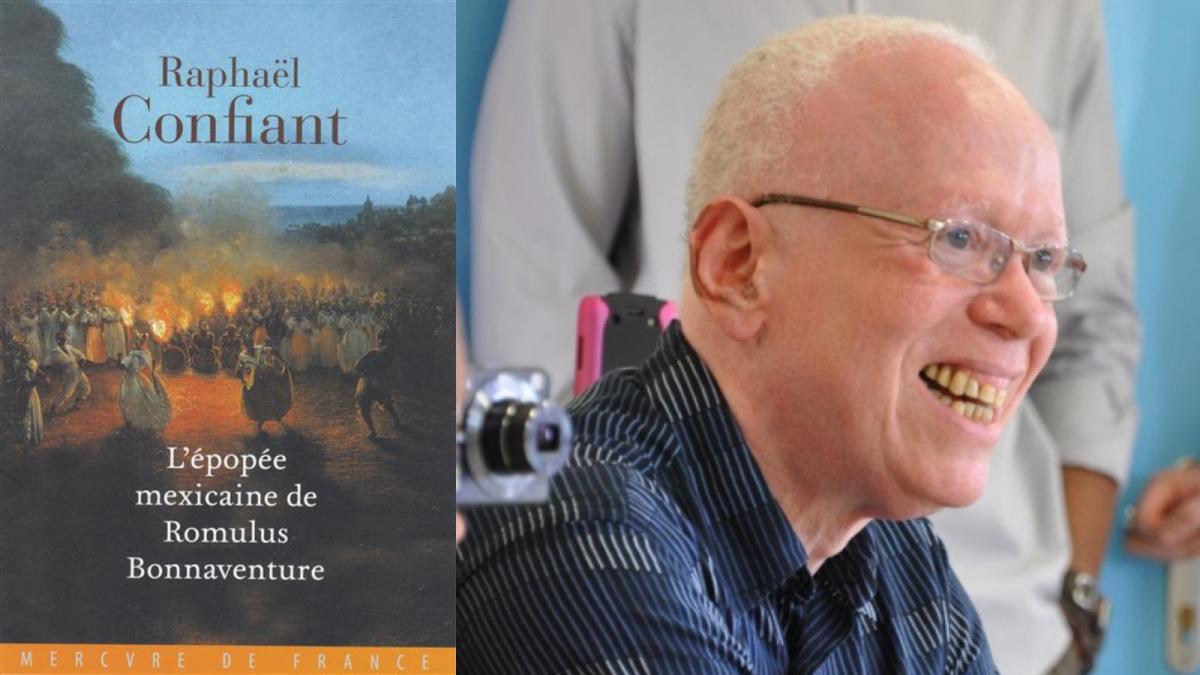

Confiant, Raphaël. Le Nègre et l’Amiral, Paris, Bernard Grasset, 1988.

Confiant, Raphaël. L’insurrection de l’âme : Frantz Fanon, vie et mort du guerrier-silex, Lamentin, Caraïbéditions, 2017.

Couti, Jacqueline. « Politiques culturelles des sexes : Érotisme féminin et nationalisme chez Rafael Luis Sánchez, Raphaël Confiant, et Patrick Chamoiseau », Revue Canadienne de Littérature Comparée vol. 38, no 1, 17 mars 2011, pp. 119-136.

Dénara, Antoine, Guy Cabort-Masson, et Raphaël Confiant, « Notre différence... », Karibèl, juillet 1991.

Fanon, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Editions du Seuil, 1952.

Fonkoua, Romuald-Blaise, « Discours du refus, discours de la différence, discours en "situation" de francophonie interne : le cas des écrivains antillais », Convergences et divergences dans les littératures francophones (Centre de recherches interdisciplinaires sur les textes modernes éd.), Paris, l’Harmattan, 1992, pp. 55‑80.

Gallimard, Isabelle. « Maryse Condé : "Je suis pour l’indépendance" ». L’événement du jeudi, 26 novembre 1987, 112‑13.

Glissant, Édouard. La Lézarde, Paris, Seuil, 1958.

Glissant, Édouard. Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981.

Glissant, Édouard. « "Nous sommes touchés jusqu’à la moelle" (Entretien) ». In Les Antilles dans l’impasse ? Des intellectuels antillais s’expliquent, édité par Alain Brossat et Daniel Maragnès, Paris, Éditions caribéennes & l’Harmattan, 1981, pp. 89‑101.

Loriot, Noëlle, « Maryse, fille prodigue », L’Express, 8 janvier 1988, pp. 46.

« Maryse Condé Papers, 1979-2012 », Columbia University Libraries / Rare Books & Manuscript Library Collections, s. d. https://findingaids.library.columbia.edu/ead/nnc-rb/ldpd_10258879/summa….

Ménil, Alain, Les voies de la créolisation : essai sur Édouard Glissant, Le Havre, De l’incidence, 2011.

Merile, Danièle, « La Vie scélérate : désenclavez-vous ! » Antilla, no 265, 3 décembre 1987, pp. 4‑7.

Moudileno, Lydie, L’écrivain antillais au miroir de sa littérature : mises en scène et mise en abyme du roman antillais, Paris, Karthala, 1997.

Priam, Mylène, « "Présence Antillaise" : Hybridity and the Contemporary French Literary Landscape », French Global : A New Approach to Literary History (Christie McDonald et Susan Rubin Suleiman éd.), New York, Columbia university press, 2010, pp. 453‑70.

Sankara, Edgard Wendimpousde, Postcolonial Francophone Autobiographies : From Africa to the Antilles, Charlottesville, University of Virginia press, 2011.

Schwarz-Bart, Simone, Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris, Seuil, 1972.

Taylor, Lucien, « Créolité Bites ». Transition, no 74 1997, pp. 124‑61.

Viala, Fabienne, « Maryse Condé et l’île qui se répète : poétique tragique postcoloniale dans Traversée de la mangrove », Francofonia, no 61 2011, pp. 125‑40.

Notes

1 Pour les passages cités de l’entretien « Créolité bites », il s’agit de ma traduction.

2 Il s’agit du fond Maryse Condé consultable à la Butler Library de l’Université Columbia à New York. Il consiste principalement en divers enregistrements numérisés de conférences et d’entretiens radiophoniques. Au moment de sa consultation (grâce à une bourse de voyage de l’Université Paris IV Sorbonne), celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une valorisation archivistique, d’où l’absence de côtes de référence.

3 Ma traduction.

4 Ma traduction.

Auteur

Xavier Luce

Université Paris IV Sorbonne, xavi.luce.karthala@gmail.com

Droits d'auteur

licence CC BY-NC 4.0

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 201 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

- "Grif An Tè" (1979-83), le premier journal martiniquais entièrement en créole

- L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et ses anciens étudiants

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

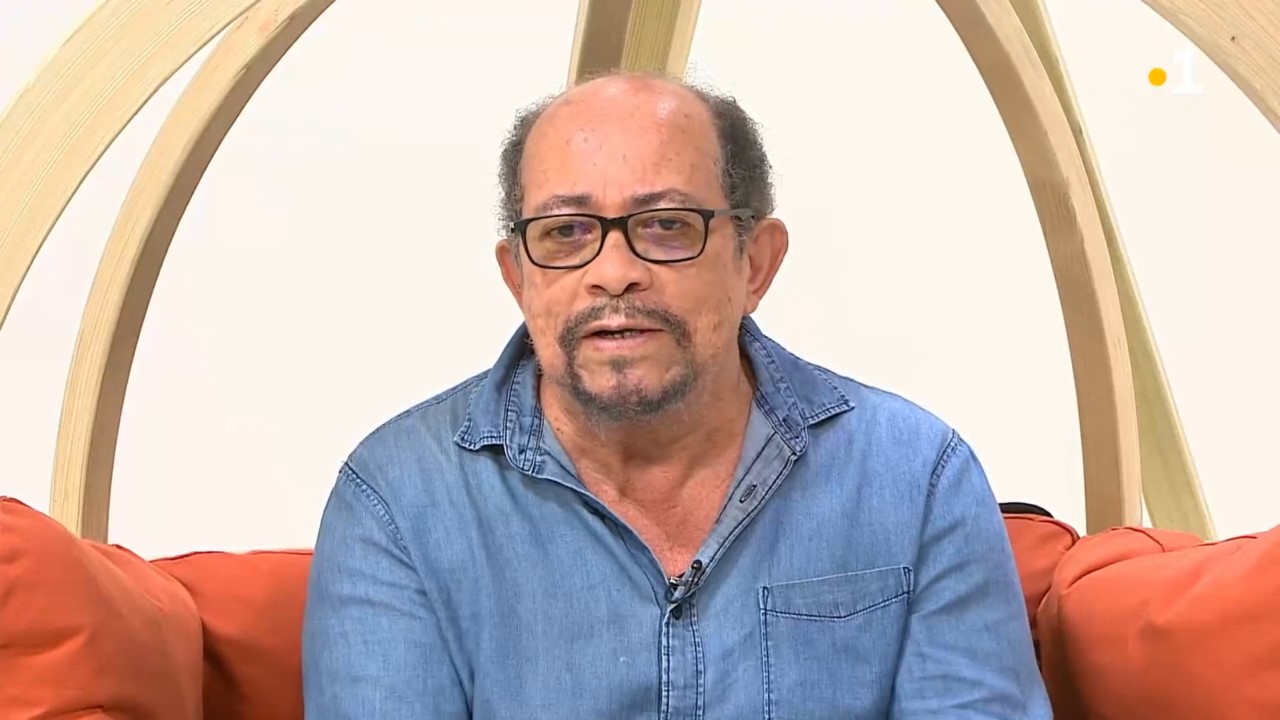

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1229767

- Visiteurs : 89196

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37