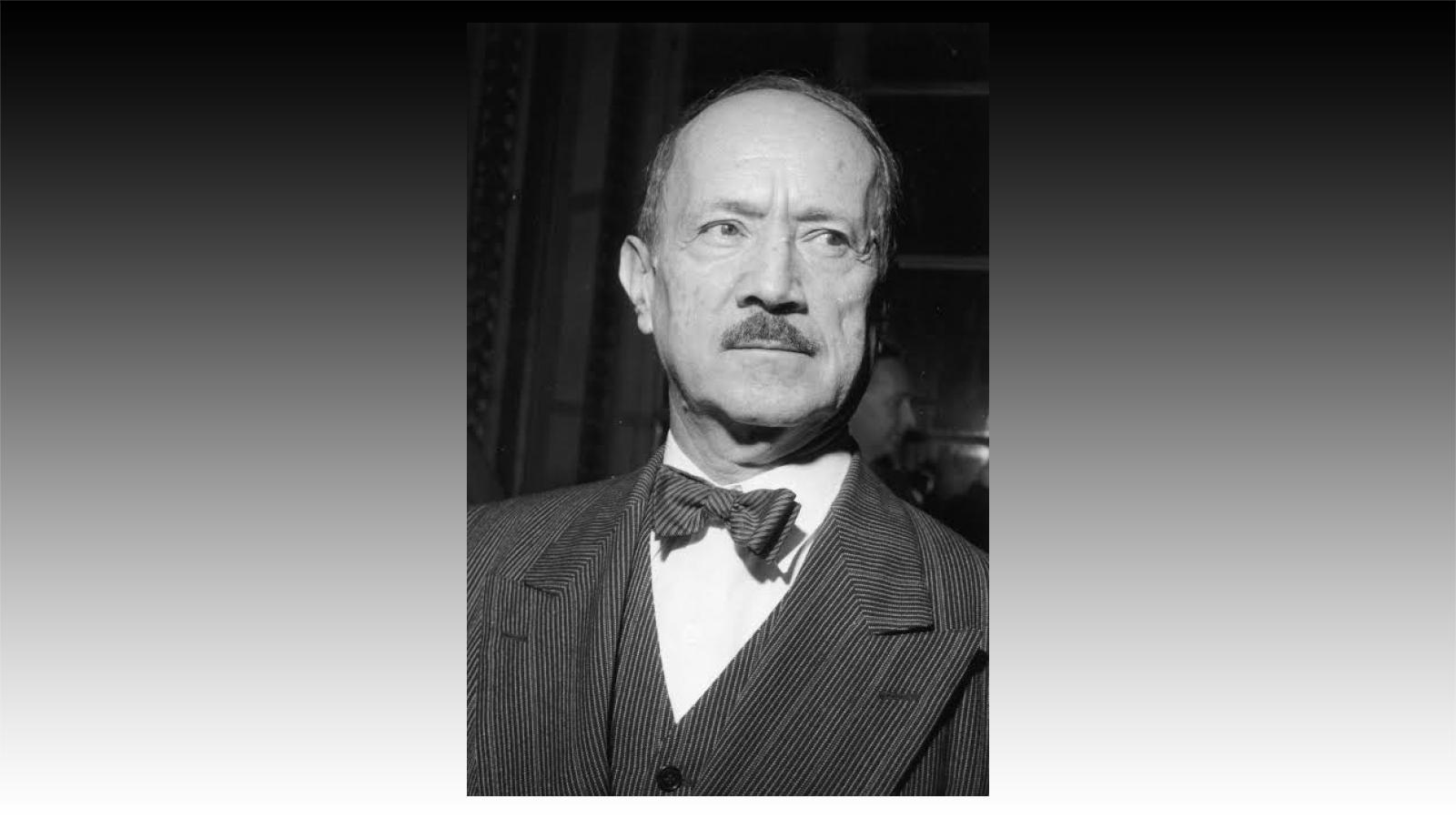

Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

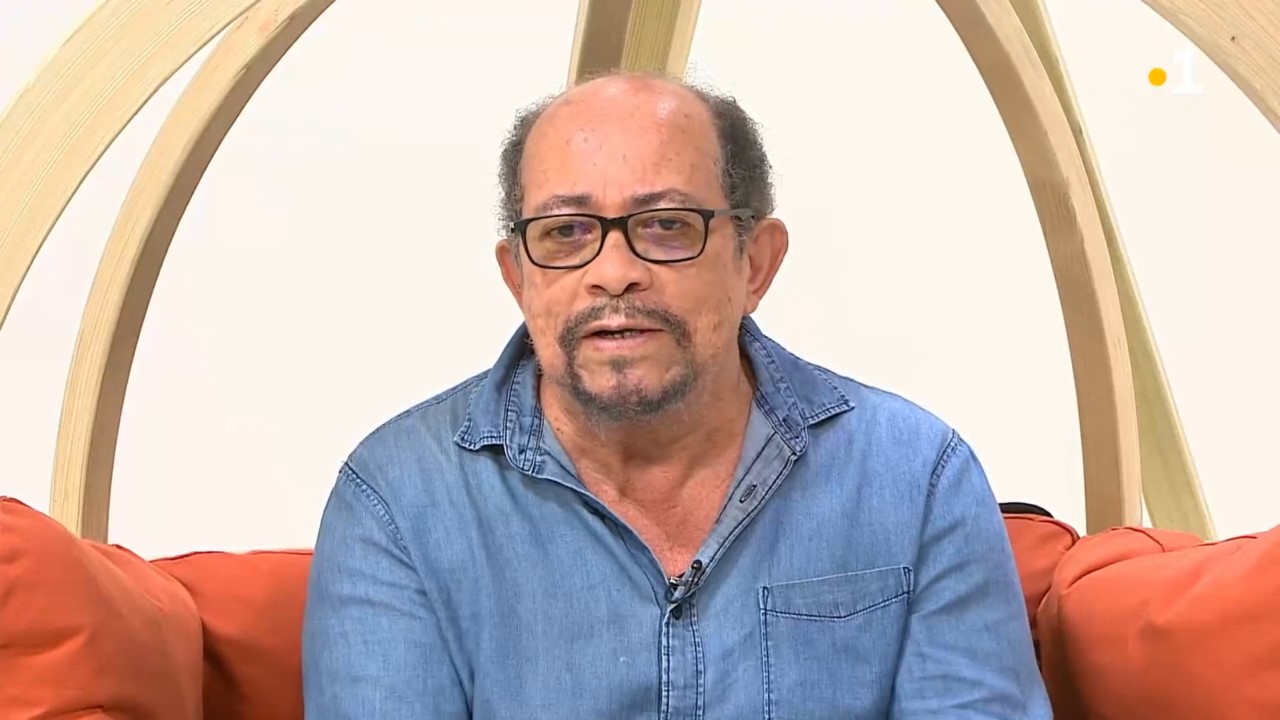

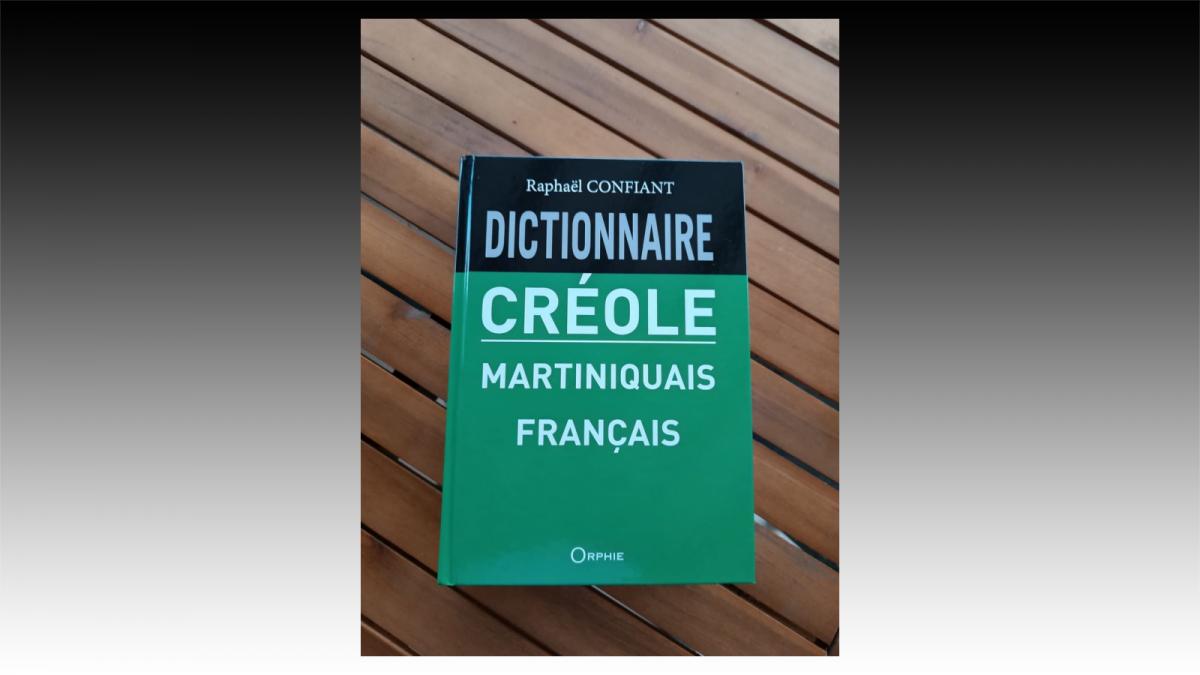

Raphaël Confiant (revue "Archipélies", 2010)

l s’agit d’interroger dans l’œuvre de Saint-John Perse ce que l’on peut appeler « la linguistique imaginaire » du poète, sa quête incessante de ce qu’il nomme « les plus vieilles couches du langage ». D’où il ressort qu’il est comme hanté par ce miracle qu’est la naissance des langues et qu’il tente d’approcher le moment où celles-ci n’étaient que purs sons, chuintements éructations, etc., jusqu’à celui où surgit le phonème. Ce qui explique la passion de Perse pour les langues dravidiennes, dites agglutinantes, censées être plus anciennes que les européennes qui, elles, sont flexionnelles. Pourtant, il n’y a là aucune vénération pour l’oralité, car pour Perse, au commencement était l’écrit, écrit au sens où l’entendent J. Derrida et la philosophie de la Déconstruction, « archi-écriture » qui n’a rien à voir avec la « graphie » et qui est déjà présente au sein de toute parole humaine. Parole que le poète qualifie très logiquement de « phrase » et qu’il s’emploie à dérouler dans son obscure majesté.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 61 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Le grand livre des proverbes créoles

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

- L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et ses anciens étudiants

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1230043

- Visiteurs : 89247

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37