Morne Pichevin, de Raphaël Confiant

Gerry L'Etang

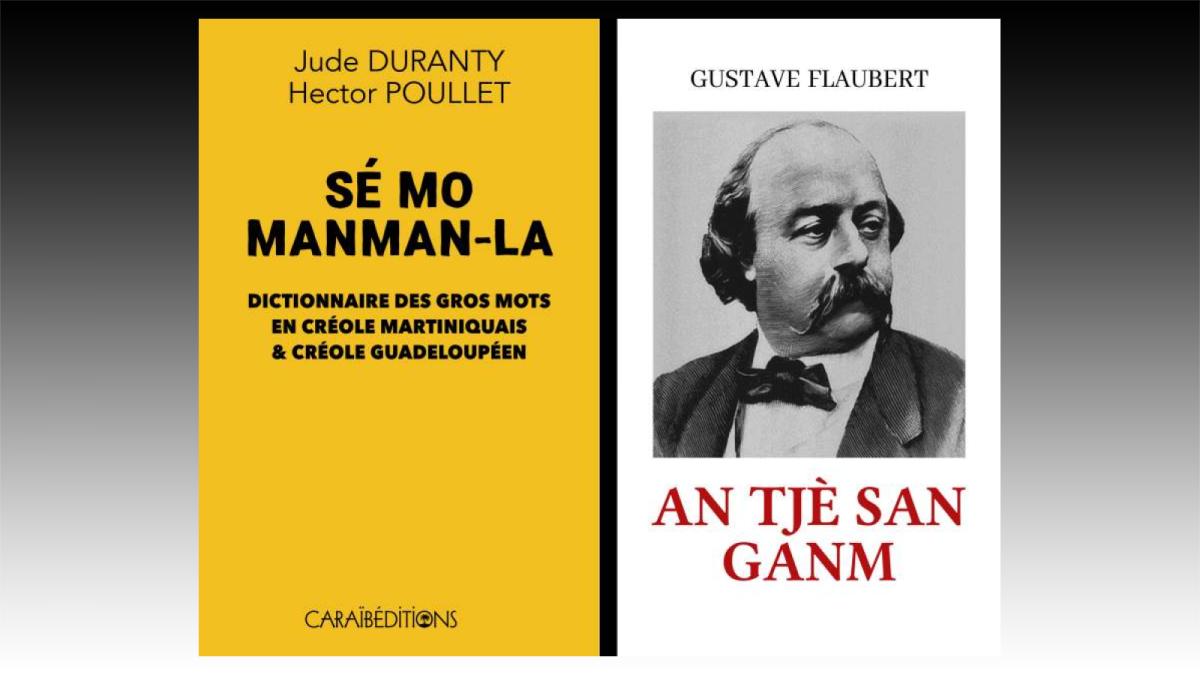

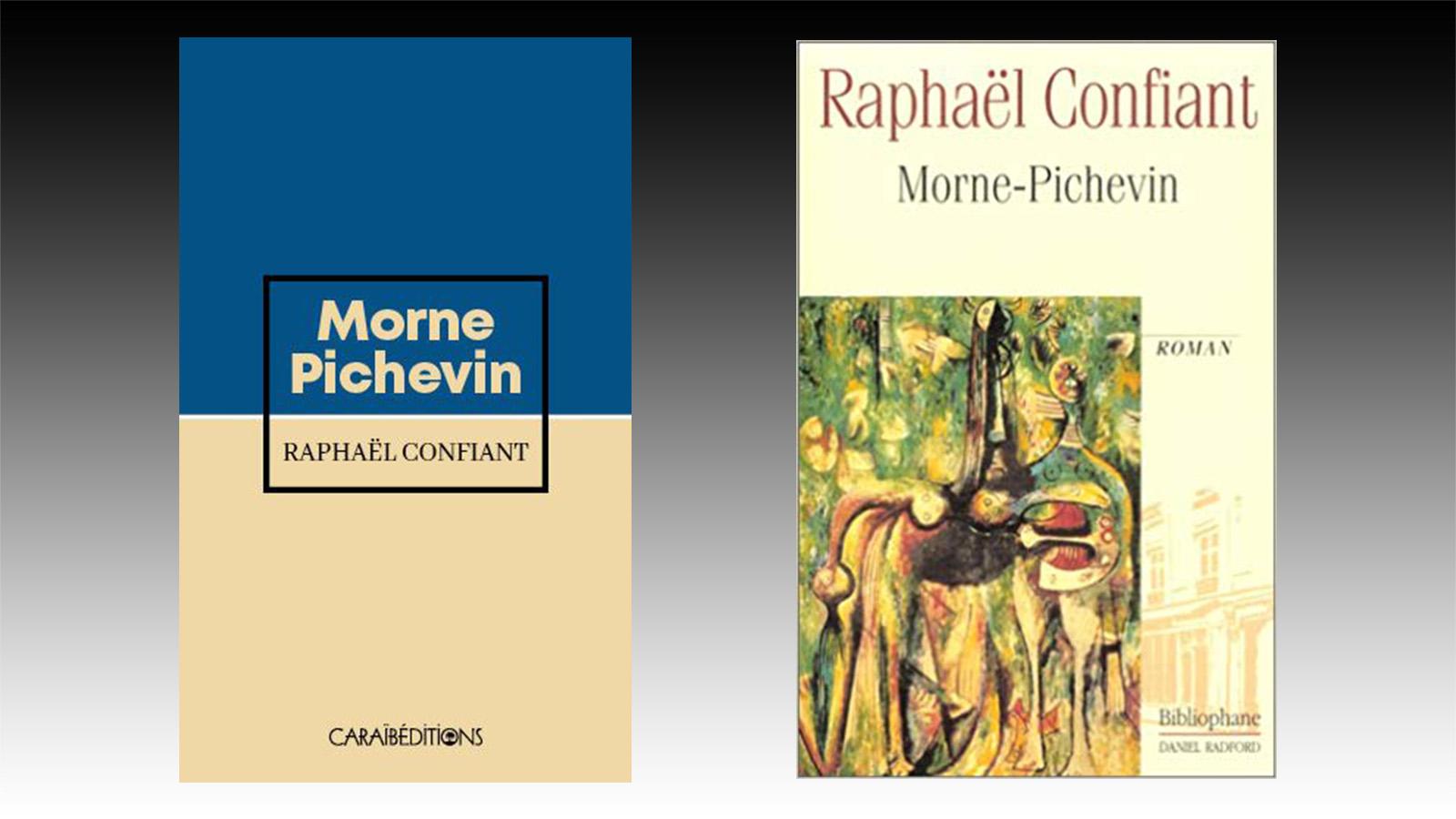

Caraïbéditions a réédité Morne Pichevin, traduction française de Bitako-a, roman en langue créole de l’écrivain martiniquais Raphaël Confiant.

Bordure foyalaise

À la fin des années 1950, se produisit en Martinique une rupture fondamentale : la disparition de la société d’habitation. L’habitation (la plantation), qui s’était imposée à l’issue du premier demi-siècle de colonisation (1635-1685) et qui avait représenté durant 275 ans l’élément structurant de la société, disparaissait donc. C’est que dans la logique de l’Exclusif ou Pacte colonial (« La colonie ne produira que ce dont la métropole a besoin »), les produits de l’industrie cannière (sucre et rhum) finissaient d’être sacrifiés au profit des sucre et alcools forts métropolitains.

Cette rupture fonda une nouvelle société, non productive, alimentée par des transferts financiers en provenance de France. Une société rurbaine mais aussi urbaine dont la ville, Fort-de-France, crût considérablement en raison de l’installation d’individus provenant de plantations en déliquescence. Leur établissement dans la capitale était parfois définitif, parfois temporaire. Car cette migration préfigurait quelquefois une autre, plus radicale : l’émigration en France. Là-bas, le développement économique des Trente Glorieuses mobilisait un nombre considérable de bras et les métropolitains qui pouvaient alors choisir des emplois plus rémunérateurs, délaissaient les postes subalternes de la fonction publique. Ces postes qui ne pouvaient légalement être occupés par des étrangers – massivement introduits par ailleurs (du bled vers l’usine) – furent attribués, dans ce même esprit du Pacte colonial, à des chômeurs d’Outremer déplacés par la crise.

À Fort-de-France, des arrivants qui portaient en eux leur campagne, baptisèrent une des périphéries où ils s’installèrent du nom d’un domaine cannier dont ils étaient issus : Trénelle. Ces espaces étaient humides, inondables (Volga Plage, Texaco, Bas Maternité), ou encore pentus (Citron, Morne Pichevin). Dans ces lieux improbables délaissés par la construction réglementée, les nouveaux venus conçurent des bidonvilles insalubres, incertains, au sein desquels ils recréèrent des socialités influencées par le vivre ensemble dans la plantation et les conditions de vie nouvelles inspirées par une marginalité urbaine qu’ils inventèrent et subirent tout à la fois. Le roman Morne Pichevin de Raphaël Confiant a pour cadre cet environnement-là : une bordure foyalaise où il n’y avait au départ « que des bois » dont l’arasement laissa place à une favela.

Jalousie

Dans le roman, ce milieu est travaillé par la jalousie (en créole : « jalouzi »). Mais la jalousie n’est pas la jalousie. La jalousie, nous dit le dictionnaire Trésor de la langue française (TLF), est le « désir pour soi, du bien ou du bonheur d’autrui ». Cette définition française ne correspond pas à la signification créole du mot. En fait, la jalousie créole se confond avec ce qu’en français on nomme l’envie : « passion mauvaise qui consiste à s’affliger de la réussite ou du bonheur d’autrui, et pouvant aller jusqu’à lui désirer du mal et chercher à lui nuire » (TLF). Il ne s’agit donc pas ici de souhaiter être ou avoir ce qu’est ou qu’a autrui, mais d’en vouloir à autrui pour ce qu’il est ou ce qu’il a.

Cette jalousie, prégnante dans une société martiniquaise solidaire par ailleurs, cette affection « qui ronge les nègres de céans », a peut-être pour partie été inspirée par l’habitation esclavagiste. Dans un contexte de réification commune, de désespoir général, toute percée individuelle, toute amélioration personnelle rajoutait, pour la masse qui en était écartée, de la douleur à la douleur. La jalousie faisait enfin l’affaire du pouvoir plantationnaire qui l’encourageait.

Homère, héros du livre, est affronté à la jalousie. Ce qu’on lui reproche n’est néanmoins pas clair. Serait-ce parce qu’il a pour concubine Adelise, la femme plus désirable du quartier, « une négresse dotée d’une si appétissante croupière […], dont la peau avait la belleté d’une eau calme sous la lune » ? Ou serait-ce parce qu’on prête à Homère d’avoir « trois couilles qui lui pendent entre les cuisses » ?

Mais la raison « des menaces à peine voilées », des injures, du rejet est possiblement ailleurs. Et l’auteur de faire référence à une donnée essentielle du jeu électoral de l’époque : l’utilisation du petit peuple des bidonvilles comme masse de manœuvre politique, l’achat de son vote. Il ne s’agirait donc point ici de jalousie mais de trahison. Plus précisément, d’imputation de trahison, sombre manipulation au terme de laquelle des corrupteurs corrompus attribueraient au concerné le détournement d’un argent promis. Pour autant que cet argent ait jamais existé.

Détachement

Face à l’adversité, Homère est étrangement détaché. Il s’en étonne lui-même :

Le chagrin que tu avais redouté ne s’est même pas approché de toi. Au contraire, ton cœur était devenu sec et plein de légèreté. D’une extrême légèreté. Tout ton corps, ton dos, tes bras striés d’écorchures, tout cela ne pesait pas une maille. Tu n’y comprenais rien ! Comment était-ce possible ? Comment quelqu’un pouvait-il vivre seize longues années parmi ses congénères, se débattre dans la même misère enquiquineuse que ces derniers, et ne rien ressentir du tout à l’instant où il était contraint de les abandonner définitivement ?

Ce « mystère du cœur et de l’esprit » que constitue le détachement d’Homère, trouve peut-être son explication dans une maxime que lui ressassait sa mère : « le nègre n’a pas de sentiment » (en créole : « neg pa ni santiman »). L’expression est polysémique et signifie communément : 1 : « le nègre n’a pas de dignité » ; 2 : « le nègre n’a pas de sentiment (d’empathie) pour les autres ». Dans le roman, il est question de ce second sens car la maxime introduit un passage qui concerne le meurtre scandaleusement injuste du grand-père d’Homère, « un nègre-Congo aussi doux qu’un mouton ». Mais dans la mesure où la formule est aussi placée peu après la citation ci-dessus relative à l’insensibilité d’Homère, elle peut également se comprendre ainsi : « le nègre est sans sentiment pour lui-même ». Dans ce contexte, Homère serait indifférent à son sort parce qu’il s’agirait-là d’un trait de caractère du groupe dont il est issu. L’auteur opère probablement à ce niveau, une variation sur la signification d’une expression créole dont il enrichit la complexité.

Mais le détachement est potentiellement aussi la conséquence de la rupture d’avec le passé. Ce passé habité par une mère adorée et un frère aîné qui était « presque comme un père ».

L’éloignement de sa mère laisse Homère incapable d’évoquer celle-ci :

De ta mère, tu ne lui parlas jamais. Pas plus qu’à aucune personne du Morne Pichevin, pas même à Adelise. Et tu ne sus jamais le pourquoi de ta discrétion sur le sujet. Tout le monde autour le toi se creusait d’ailleurs la cervelle pour le savoir. En fait, la réponse était toute simple : un trop-plein d’amour.

Pourtant, il ne parvient à aller la visiter dans cette campagne qu’elle n’avait jamais quittée :

Je ne pouvais m’expliquer les raisons pour lesquelles je n’étais jamais remonté à la campagne en seize années d’installation à Fort-de-France.

Le détachement d’Homère est peut-être encore le résultat de l’infidélité d’Adelise, éprise de Monsieur Jean, « son maître d’école au cours d’adulte des Terres-Sainville ».

À moins qu’il ne s’agisse du contrecoup de l’infinie détresse de l’aimée qui, victime également de la jalousie, est dépossédée un à un des fruits de ses entrailles :

Quelques semaines avant l’accouchement, l’enfant « coulait » dans son ventre. Elle s’alitait trois jours durant, perdant son sang par chopine, sa figure blême comme une cristophine sous son feuillage, et puis, à mesure-à mesure, elle reprenait vie, ses yeux brillant d’une tristesse incommensurable.

En fait, ce n’est ni l’atavisme, ni les séparations successives d’Homère d’avec sa campagne, sa mère, ses enfants potentiels, sa femme qui expliquent son détachement. Ou plutôt, son indifférence est le prolongement de tout cela. Si le héros est insensible au fait qu’il se retrouve aussi seul qu’un « masque de carnaval oublié dans un coin », c’est qu’il est parvenu au renoncement, à l’acceptation finale. Mais ce sont ces vécus-là qui ont motivé ce lâcher-prise.

Le traitement du détachement dans ce roman de Confiant n’est pas sans rappeler l’interprétation du même thème dans L’Etranger d’Albert Camus. D’autant que Confiant à une longue fréquentation du texte de Camus. Il a effet réalisé une étude sur l’oblitération du monde musulman dans l’ouvrage, il est encore l’auteur d’une traduction en créole de L’Etranger.

Meursault comme Homère perdent contact avec leur mère (suite au décès de celle-ci pour Meursault) et cette rupture a des conséquences. Par ailleurs, ces personnages sont tous deux opaques, difficiles à saisir pour le lecteur comme pour eux-mêmes. Il court dans les deux récits cette même impression de perte du sens. Devenus étrangers à eux et aux autres, les protagonistes offrent des histoires escamotées dont l’intérêt est dans l’exposé de la fragilité, de l’incohérence mais aussi de la résilience humaines.

Il y a toutefois dans le traitement du détachement, des différences notables entre les deux ouvrages. Par exemple, au niveau de l’insertion du souvenir. Dans L’Etranger, long monologue, c’est le narrateur-personnage qui amène par petites touches la réminiscence. Dans Morne Pichevin, où il y a alternance de voix (narrateurs internes, narrateur externe), le souvenir est généralement introduit – et de façon plus importante – par un autre narrateur que le héros.

Réécriture

Morne Pichevin est une traduction du premier roman en langue créole de Raphaël Confiant, Bitako-a (GEREC, Schœlcher, 1985). Ce livre avait cependant fait l’objet d’une traduction antérieure par Jean-Pierre Arsaye, sous le titre Chimères d’En-Ville(Ramsay, Paris, 1997). Cette double traduction est, à notre connaissance, unique pour un roman en créole. Mais ces translations ne sont pas de même nature. Là où Chimères d’En-Ville est une traduction, Morne Pichevin est une auto-traduction.

Dans sa traduction, Arsaye s’est attaché à deux choses. D’abord à une démarche sourcière par rapport au texte créole (le terme « sourcier » est du traductologue Jean-René Ladmiral). Il s’agissait ici pour Arsaye, de prendre le parti de la langue de départ (le créole), en tâchant, autant que faire se peut, de préserver au sein de la langue d’arrivée (le français) les particularités de l’idiome initial. Le second objectif du traducteur, prolongement du premier, était de se rapprocher le plus possible du style pratiqué par Confiant dans ses romans en français, style participant de ce que les analystes appellent « l’écriture de la créolité ».

Morne Pichevin, paru pour la première fois en 2002 chez Bibliophane (Paris), est, comme déjà mentionné, une auto-traduction, soit le type de traduction le plus commun des écrits littéraires en langues dominées ou en situation diglossique. Mais il s’agit d’une auto-traduction particulière. Confiant, légitimé par le fait qu’il travaillait sur son œuvre, a pratiqué une réécriture.

Une réécriture au sens où cette traduction est plus étoffée que la première, réalisée par un tiers. Raphaël Confiant fait par exemple usage d’amplification pour exprimer une même idée. Il n’est pour s’en convaincre que de comparer l’incipit du texte créole à ses deux traductions :

Bitako-a. Atÿèman tout bagay bout. Ki ou lé ki ou pa lé, sé déwò ou yé èk pa ni pyès nèg anlè latè Bondyé-taa ki paré ba’w on pal. Sé anni anlè pwa kò flègèdè’w’la pou ou sa koumansé apiyé.

Chimères d’En-Ville. Et maintenant, tout est fini. Livré à la rue, tu ne trouveras quiconque, sur cette terre, disposé à te venir en aide. Ce n’est plus que sur toi et sur toi seul que tu devras désormais compter. Mais te reste-t-il encore une miette de force pour lutter ?

Morne-Pichevin. Et maintenant, voici le terme, le finissement de toutes choses, comme le proclament les nègres dans leur parlure sibylline. Que tu le veuilles ou non, te voici en dehors et personne sur cette terre du Bon Dieu n’est prêt à te venir en aide. Tu dois commencer à t’appuyer sur le seul poids de ton corps si-tellement frêle, à ne compter que sur les signes qui parfois se dessinent dans les brusques envolées d’un couple d’oiseaux-mensfenil.

Par ailleurs, dans Morne-Pichevin, en plus du renforcement des images, des idées, Confiant a procédé à des ajouts. Ainsi, vers la fin du roman, a été inséré une extension où Homère médite sur sa dèche, son manque d’élégance, et où l’on apprend qu’il sait qu’Adelise est amoureuse du « fameux Monsieur Jean ».

A l’inverse, d’autres passages de Morne Pichevin collent à la version initiale et sont très proches de la traduction d’Arsaye :

Bitako-a. Man rété swasann dé zan san pyès malkadi tonbé anlè mwen. Wa-a-y ! Mésyé, fout sa rèd ! Ebé, sa man fè an moun non ?…

Chimères d’En-ville. J’ai vécu soixante-deux ans sans qu’aucune maladie s’abatte sur moi. Ouaille ! Méssié, foutre que c’est dur ! Eh bé, qu’est-ce que j’ai fait à quelqu’un, non ?

Morne Pichevin. J’ai vécu soixante-deux ans sans qu’aucune maladie ne s’abatte sur moi. Ouaille ! Messieurs, foutre que c’est dur ! Eh bé, qu’est-ce que j’ai fait à quelqu’un pour subir un tel calvaire ?

Mais Chimères d’En-Ville intégrait déjà de nouveaux éléments par rapport au texte de départ. Le « Lexique intime d’une négresse en chimère » n’existe pas dans la version créole originale. Il a été rédigé directement en français par Confiant et rajouté à la traduction d’Arsaye. Ce roman dans le roman est constitué de mots de Martinique au travers desquels Adelise interprète la vie, sa vie.

Dans Morne Pichevin, le « Lexique » est considérablement renforcé. Il passe de dix-sept à trente-trois entrées. En outre, les développements relatifs aux termes du premier « Lexique » y sont, à l’occasion, amendés.

En définitive, depuis sa première parution en 1985, Raphaël Confiant a réécrit continuellement son roman. Le texte y a gagné en esthétique, en profondeur. Les personnages (particulièrement Adelise) ont plus d’épaisseur, de caractère. Mais le roman y a aussi perdu de son mystère, de son ellipse.

L’ellipse perdue tient notamment au changement de code, au passage du créole au français. Écrire en créole, c’est à dire dans une langue mal équipée pour la littérarité (et plus encore en 1985 qu’aujourd’hui), est une épreuve. D’ailleurs, pour ce qui est du roman, rédaction au long cours, personne avant Confiant et Bitako-a ne s’y était risqué en Martinique. Ecrire en créole, c’est donc œuvrer dans une langue où des mots manquent ou n’existent qu’en creux, c’est s’efforcer de demeurer compréhensible en suggérant des termes non disponibles. Y parvenir est un des intérêts de Bitako-a.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 62 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Le suicide de Marny vu par Raphael Confiant, écrivain martiniquais et par Ernest Pépin, écrivain guadeloupéen

- SCIENCES PO AIX-EN-PROVENCE SE SOUVIENT DE SES ANCIENS ETUDIANTS

- 2è édition revue et augmentée du "Dictionnaire du créole martiniquais"

- Decolonizing futures

- L'Hôtel du Bon Plaisir

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1248005

- Visiteurs : 91249

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.37

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37