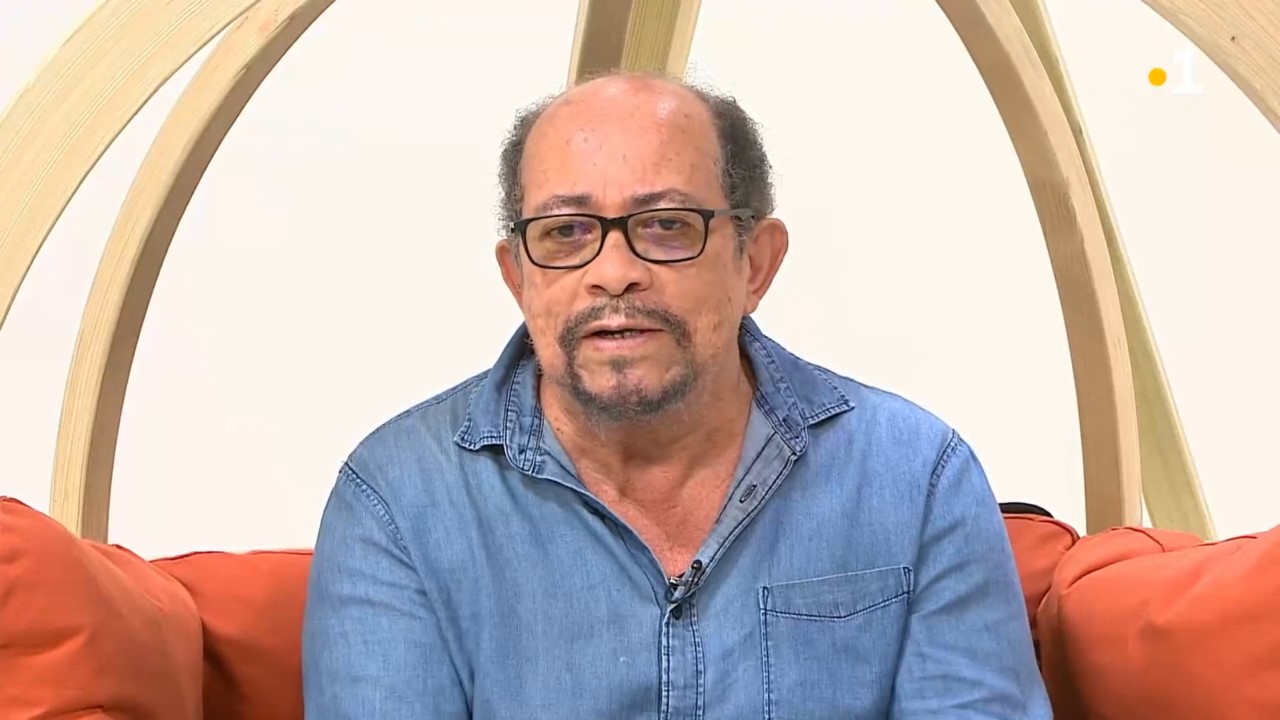

Jean Bernabé, un fabriquant de concepts

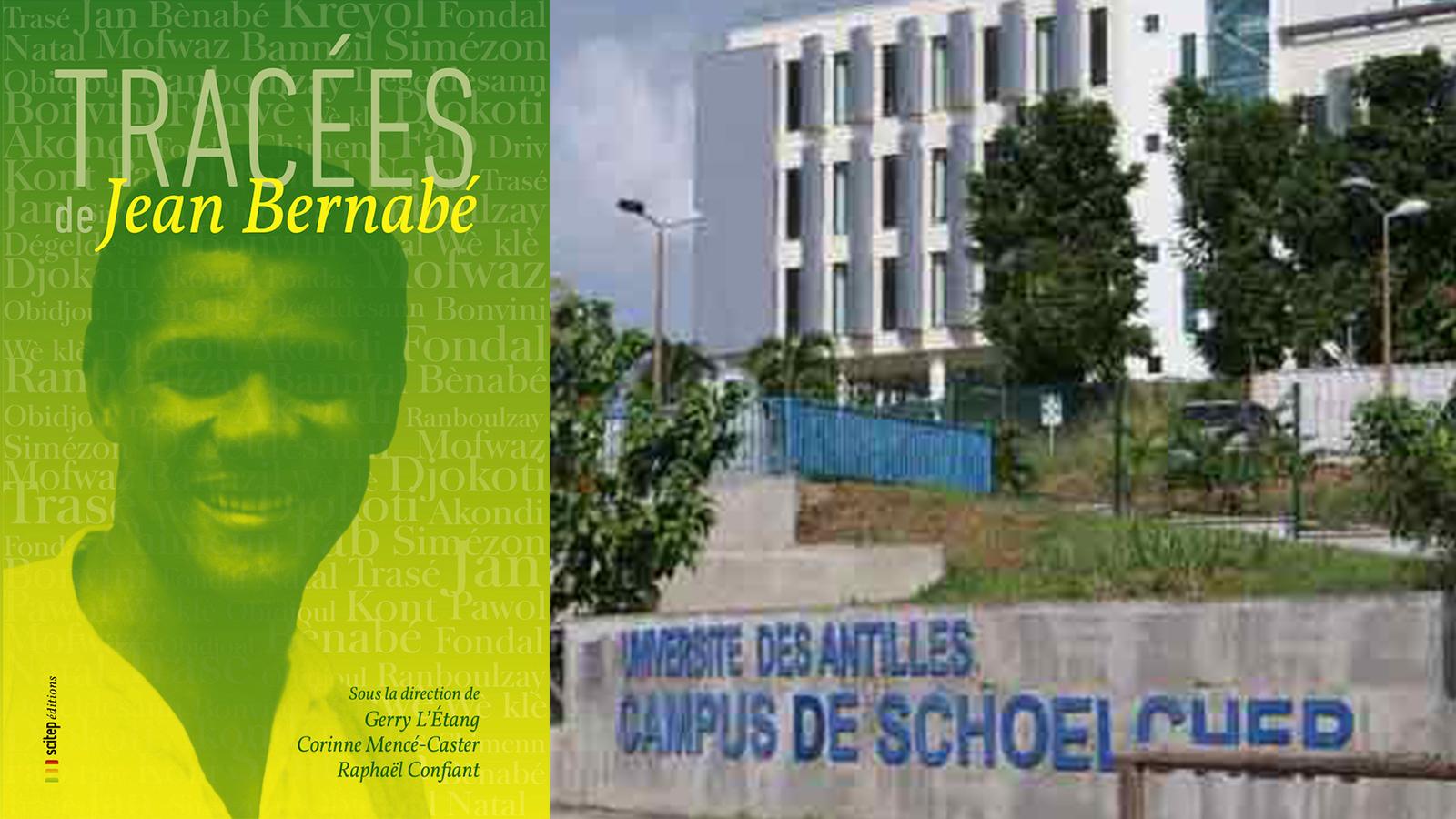

(Communication présentée lors du colloque international consacré à Jean Bernabé les 25-27octobre 2017, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Campus de Schoelcher, Martinique, Université des Antilles)

- INTRODUCTION

Il est d’usage d’attribuer symboliquement la paternité des études linguistiques sur les créoles au savant autrichien Hugo SCHUCHARDT (1842-1927) qui, à partir des années 80 du XIXe siècle, publia d’importantes études sur les créoles à base lexicale portugaise, mais qui fut également, cela on le sait peu, le premier à rédiger un compte-rendu sur le tout premier roman jamais écrit en créole à base lexicale française à savoir ATIPA (1885) du Guyanais Alfred Parépou. Roman qui fut perdu pendant presqu’un siècle avant d’être republié en 1980 avec le soutien de l’UNESCO. Avant SCHUCHARDT, ces idiomes qui ont eu des « conditions de naissance éruptives », pour reprendre l’expression de Ralph Ludwig (1989 : 22), avaient suscité l’intérêt de maints érudits locaux et pour ne citer que le plus emblématique, John Jacob Thomas, instituteur noir de l’île de Trinidad qui publia, en 1869, la première grammaire du créole à base lexicale française intitulée « The Theory and practice of creole grammar ». Vinrent ensuite le Guyanais Alfred de Saint-Quentin (1872), le Guadeloupéen René de Poyen-Bellisle (1890), l’haïtien Jules Faine (1936) dont l’ouvrage « Philologie créole » fut couronné par l’Académie française ou, beaucoup plus tard, la Martiniquaise Elodie Jourdain (1951).

Durant tout le XXe siècle, moment où se développe ce que l’on nomme aujourd’hui la créolistique, devenue l’une des branches les plus actives et les plus fécondes de la linguistique, cet intérêt ne se démentira pas. Pendant très longtemps donc cohabiteront d’un côté, savants occidentaux, à savoir européens et nord-américains pour la plupart, dotés d’une solide formation académique, et d’un autre côté, amateurs indigènes ou locaux (parfois académiquement formés comme Elodie Jourdain), passionnés par leur idiome maternel. Ce bref rappelle vise à indiquer que la quasi-totalité des concepts en usage dans l’étude scientifique des créoles a été élaborée par des non-natifs, cela au moins jusqu’aux années 70 du XXe siècle. Forts d’une masse de travaux de haut niveau, ils faisaient autorité et là encore pour ne prendre que ce seul exemple, les concepts d’ « acrolecte », « mésolecte » et « basilecte », qui sont l’abécédaire en quelque sorte de l’étudiant de 1è année de licence de créole dans notre université des Antilles, ont été forgés par William Stewart (1965) et Derek Bickerton (1970).

Un imposant outillage conceptuel s’est donc progressivement mis en place qui n’a pas servi seulement aux études créoles, mais aussi aux études catalanes, corses ou basques, voire même québécoises. Ainsi le fameux concept de « diglossie », s’il est rapporté à Psichari au tout début du XXe siècle, prend toute sa force dans le fameux article Diglossia de Ferguson publié dans la revue WORD en 1959. Le cas haïtien est l’un des quatre qu’expose l’auteur et même si par la suite, il s’avérera que ce cas est fort différent de celui de la Grèce, de la Suisse alémanique ou des pays arabes qu’il étudie également, il n’en demeure pas moins que ce concept connaîtra une fortune considérable. A côté de « diglossie », il y aura « créolisation », « décréolisation », « continuum », « discontinuum », « standardisation » « normalisation », « vernacularisation », « relexification », « substrat », « superstrat », en un mot tout un ensemble de concepts à propos desquels les créolistes n’ont cessé s’affronter, intellectuellement s’entend, depuis un peu plus d’un siècle.

D’autre part, au moment où la linguistique semble sur le point de franchir la frontière entre sciences dites molles et sciences dites dures et devient en tout cas la plus « dure », la plus scientifique des sciences humaines, dans les années 1960-70 donc, ce sont les études créoles qui seront à nouveau en pointe puisque de par la jeunesse de leur objet, d’aucuns pensaient qu’elles pouvaient permettre d’éclairer la vieille question de l’origine des langues ou même du langage. Ou plus modestement celle du changement linguistique et c’est ainsi que la lingistique romane s’est, elle, demandée si l’étude de la formation des créoles ne pourrait pas lui en apprendre sur celle des langues issues du latin. Tout ceci pour dire que le créoliste natif n’arrive pas en terrain vierge. Il est tout au contraire confronté audit appareillage conceptuel forgé par des non-natifs qui peut intimider. Tel ne fut pas le cas de celui que ce colloque entend honorer aujourd’hui, à savoir Jean Bernabé. Sans jamais récuser pour de dérisoires raisons idéologiques la créolistique non-native, il s’attellera, comme on le verra plus avant, à la questionner et parfois la remodeler d’une part et à créer, à inventer ses propres concepts de l’autre. Sans jamais non plus s’inscrire explicitement dans le courant de pensée dit « postcolonial » de langue anglaise ou « décolonial » de langue espagnole, Jean Bernabé, tout agrégé de grammaire française qu’il était, tout imbibé de grec et de latin qu’il se plaisait d’être, fera partie de ceux qui, dans son domaine, s’attaquera, sans bruit ni fracas, à ce qu’il est convenu d’appeler, après Ramon Grosfoguel, l’hégémonie épistémologique de l’Occident (2010 : 37) :

« Le fondamentalisme eurocentrique considère que la seule épistémologie à même de produire une pensée critique est la tradition intellectuelle occidentale. Le racisme épistémique consiste dans le fait que les épistémologies non-occidentales sont placées en position subalterne et tenues pour inférieures à celles élaborées par l’Occident. Les penseurs du Sud qui produisent des savoirs décoloniaux à partir d’épistémologies non-occidentales sont disqualifiés par le fondamentalisme eurocentrique qui y voit des interventions religieuses, folkloriques, mythologiques ou culturelles, mais jamais des perspectives théoriques ou philosophiques égales à celles produites pas l’Occident. »

Je ne vais pas travestir la réalité et faire comme si Jean Bernabé partageait ces analyses lesquelles constituèrent au fil du temps un gros point de divergence entre nous, mais, comme il m’arrivait de lui dire, il était un penseur décolonial sans le savoir ou plus exactement sans le vouloir explicitement. Et il souriait quand j’ajoutais que la meilleure preuve en était qu’un nègre gréco-latin comme lui ait pu un jour s’intéresser à un idiome « dòmi-déwò » tel que le créole.Vous aurez compris que je ne suis pas en train de fabriquer une sorte d’hagiographie de l’auteur de Fondal-Natal.

J’ai évoqué plus haut le domaine de Jean Bernabé. En réalité, je devrais dire, en fait, « ses domaines » car il fut tout à la fois linguiste, sociolinguiste, analyste littéraire, essayiste et sur le tard romancier, mais aussi__et on l’oublie trop souvent__un didacticien et un planificateur linguistique. De son fourneau conceptuel sont ainsi sortis : « langue matricielle », « double-continuum-discontinuum », « langue indigène du récit », « langue indigène de la réalité », « lexique à trous », « déviance maximale », « déviance optimale », « langue co-maternelle », « créole nucléaire », « créole périphérique », « néologie idiosyncrasique », « néologie structurelle », « décréolisation quantitative », « décréolisation qualitative », « sphère d’excellence » et bien d’autres. Il serait d’ailleurs intéressant de publier une sorte de dictionnaire des concepts bernabéens, tâche à laquelle j’invite les jeunes créolistes, semblable travail ne pouvant qu’être collectif car j’ai relevé, de manière non exhaustive, pas moins de soixante-treize items, certains étant des concepts, d’autres des métaphores et même des mixtes des deux.

J’examinerai de manière concise chacune de ces différentes facettes du personnage sous l’angle donc de la révision conceptuelle, d’une part et de la création conceptuelle, de l’autre, en cherchant à comprendre l’architecture d’une pensée qui s’est toujours efforcée d’échapper autant que faire se pouvait aux contraintes des disciplines ou des découpages académiques. Sans doute, en effet, Jean Bernabé eut-il préféré qu’on gardât de lui l’image d’un penseur de la chose créole dans sa globalité, un penseur de la Créolité, plutôt que d’un simple linguiste ou d’un énième analyste littéraire, lui qui fut en 1973, il y a donc très exactement quarante-quatre ans, l’introducteur des études créoles au sein de ce qui était alors le Centre Universitaire des Antilles et de la Guyane qui dépendait alors de l’Université de Bordeaux. Il ne s’est, en effet, jamais enfermé dans sa tour d’ivoire académique et s’est toujours efforcé d’intervenir hors les murs de l’université bien conscient qu’il était qu’un créoliste natif, ne saurait comme un créoliste non natif, considérer le créole comme un simple cobaye, un objet d’étude comme un autre, et se désintéresser complètement de son devenir d’autant que ledit devenir semble plutôt sombre. Dans l’un de ses tous derniers livres, « ECRITURE, LECTURE ET FACTURE LEXICALE DU CREOLE. RANBOULZAY 2/REVOLUTION 2 » (2017 : 79), Jean Bernabé écrit ceci :

« Au-delà de l’indispensable recherche scientifique, une action doit être menée de façon pertinente en vue de renforcer les compétences des locuteurs créolophones et ceci, en dehors de tout esprit autoritariste, source d’un possible totalitarisme linguistique. Les médias, dont le rôle est crucial, ne pourront participer à cette quête collective tant que l’école ne se la sera pas appropriée. Il s’agit d’une démarche sur le très ong terme, possiblement sur plusieurs générations. »

Je ne saurais aller plus avant sans tenter une définition de ce que j’ai, à diverses reprises, appelé « créoliste natif » puisque s’il faut en croire Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». La définition que j’en donne n’entretient aucun rapport avec ce que dénonçait à juste titre Daniel Baggioni (1989 : 148) à savoir ce qu’il a appelé, de manière sarcastique, « l’idéologie du « linguiste natif » des petits bourgeois nationalistes d’aujourd’hui ». En effet, dans cet acception, le créoliste antillais, guyanais ou mascarin était vu comme le plus compétent pour étudier le créole ou en tout cas naturellement plus compétent que ses collègues européens et nord-américains. Il s’agit là d’une vision totalement infondée que ni Jean Bernabé ni moi n’avons jamais prtagée, même si, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître, nous n’avons pas pris soin, à l’époque, dans les dernières décennies du siècle qui vient de s’achever donc, de nous démarquer fermement de ses promoteurs. Pour nous, le créoliste natif n’est pas doté d’une compétence supérieure à son alter ego non-natif. Il est tout simplement habité par un impératif éthique : refuser de ne pas voir que son objet d’étude n’est pa un simple objet d’étude, mais une part de lui-même. Et dans la catégorie « natif », nous incluons les « néo-natifs » c’est-à-dire tous ceux qui pour diverses raisons (alliance matrimoniale, installation définitive dans un pays créolophone etc.) ne sauraient, eux non plus, accepter les bras croiser de voir le créole se déliter jour après jour.

- REVISITER LES CONCEPTS DE LA CREOLISTIQUE

-

- Concept et métaphore

La toute première démarche de Jean Bernabé fut donc de revisiter un certain nombre de concepts établis de la créolistique au sens large du terme c’est-à-dire, outre ceux de la linguistique stricto sensu, ceux également de la sociolinguistique, de l’analyse littéraire, de l’anthropologie, de la didactique et parfois même de l’histoire appliquée aux sociétés créoles. Nous entendons le terme « concept » comme un outil de pensée qui se distingue de la métaphore dans le sens où il cherche à établir des liens ou des rapports entre divers éléments d’une réalité considérée afin de mieux éclairer le sens de cette dernière. Le concept nait donc d’une construction alors que la métaphore surgit d’une fulguration. Jean Bernabé n’était pas poète, quoique toute sa vie, il fut un grand lecteur de poésie et surtout un admirateur inconditionnel d’Aimé Césaire lequel le lui rendait bien. C’est dire que sans partager l’idée de Nietzsche selon laquelle les métaphores se tiennent au commencement de toute pensée et que ce n’est qu’avec le temps que celles-ci se dégradent en concepts, Jean Bernabé n’éprouvait pas le dédain, voire le mépris habituel des chercheurs en sciences molles pour la métaphore, toujours soucieux que sont ces derniers d’affirmer la fragile scientificité de leurs travaux. Soit dit en passant, plus une science humaine est molle plus elle marque son dédain pour la métaphore. Jean Bernabé savait donc et reconnaissait que la métaphore pouvait être une voie d’accès à la compréhension du réel, en accord avec Umberto Eco (1988 : 160) pour lequel «la métaphore n’est pas un fard, mais un instrument cognitif» mais lui, il était dans le concept. Il n’était même à l’aise que dans le concept, même s’il s’est parfois risqué à commettre des métaphores, et c’est pourquoi il n’a pas du tout été intimidé ou effrayé par l’appareillage conceptuel forgé par ses prédécesseurs créolistes d’origine européenne ou nord-américaine. Tout au contraire, il a souvent poussé l’audace jusqu’à revoir ou revisiter certains desdits concepts comme on le verra plus avant, suivant en cela la recommandation de Joël de Rosnay (1975 : 15) selon laquelle :

« Pour enrichir un concept, il ne faut pas craindre d’y revenir plusieurs fois en l’éclairant d’une lumière différente, en le replaçant dans un autre contexte. »

Enfin, est-il nécessaire de préciser que le terme « concept » n’est pas pris ici, et ne l’était pas par Jean Bernabé, au sens deleuzien qui voudrait que seule la philosophie soit capable d’en créer ? Rappelons-nous, en effet, la colère sourde de l’auteur de Qu’est-ce que la philosophie ? (1991 : ):

« D’épreuve en épreuve, la philosophie affronterait des rivaux de plus en plus insolents, de plus en plus calamiteux, que Platon lui-même n’avait pas imaginé dans ses moments les plus comiques. »

C’est là oublier que la frontière entre concept et métaphore est poreuse et que, par exemple, chez Descartes, dans Le Discours de la méthode, ce qu’il nomme « la Raison », un concept donc et même son principal concept, il l’appelle aussi « la lumière naturelle » qui n’est autre qu’une jolie métaphore.

2.2 Un créoliste générativiste

Avant d’examiner quelque unes de ses revisitations, il est bon de rappeler que Jean Bernabé s’est d’emblée inscrit dans une école linguistique, celle dite de la grammaire générative, et cela dès sa thèse de doctorat soutenue en 1975, ce véritable monument de 1.500 pages publié, en 1983, en trois tomes et intitulé « FONDAL NATAL. GRAMMAIRE BASILECTALE APPROCHEE DES CREOLES GUADELOUPEEN EN MARTINIQUAIS ». Avant lui, les créolistes, pour les plus anciens utilisaient les outils de la philologie classique et pour les plus modernes la linguistique dite structuraliste, héritière de Ferdinand de Saussure et, chez les francophones, sa version fonctionnaliste tel que l’a définie, par exemple, André Martinet lequel Martinet, soit dit en passant, avait fait cette déclaration :

« Rien au départ ne disqualifie un créole comme langue de civilisation ».

En rupture avec ces approches, Jean Bernabé faisait donc preuve d’audace mais aussi prenait le risque d’être incompris de ses pairs dans la mesure où le générativisme, quoiqu’ayant le vent en poupe dans les années 70 du siècle dernier, était tout de même controversé. Il ne lui en est pas moins resté fidèle, quand bien même Chomsky a-t-ilremanié trois fois sa théorie entre 1950 et 1990, puisque dans l’avant-propos de son ouvrage « PRECIS DE SYNTAXE CREOLE », publié en 2003, c’est-à-dire vingt-huit ans après sa thèse, Jean Bernabé écrit ceci :

« Les fondements théoriques de la présente description grammaticale ressortissent au courant de la grammaire générative transformationnelle initiée par le linguiste américain Noam Chomsky. »

D’aucuns, dans le milieu de la créolistique avaient fait des gorges chaudes de cette affiliation puisqu’elle remettait en cause la linguistique de terrain, celle qui s’employait à constituer de larges corpus dans le but d’arriver à la description la plus exhaustive que possible de la langue. Avec la théorie générativiste, plus besoin de crapahuter par monts et par vaux ni de se munir de mini-magnétophones pour enregistrer à leur insu des conversations dans des cafés, par exemple puisque tout locuteur est censé être capable de porter des jugements de grammaticalité. Souvenons-nous que Chomsky (1969 : 15) écrivait ainsi, de manière un peu abrupte, que :

« L’objectif fondamental de l’analyse linguistique d’une langue L est de séparer les suites grammaticales qui sont des phrases de L, des suites agrammaticales qui ne sont pas des phrases de L, et d’étudier la structure des suites grammaticales. »

Or, commme il le lui sera reproché, les jugements de grammaticalité que porte le locuteur d’une langue de vieille tradition écrite telle que l’anglais ou le français, dotée de grammmaires et de dictionnaires, sont forcément biaisés, en tout cas surdéterminés, par l’apprentissage scolaire de ladite langue. C’est l’enseignement du français qui fera dire à un locuteur que l’énoncé « mon fils il dort » n’est pas correct. Par contre, il en va tout autrement pour les langues qui sont confinées dans l’oralité et qui ne sont pas enseignées à l’école. Si, par exemple, un locuteur du créole soutient que l’énoncé « i pli fò pasé frè’y » n’est pas correct et qu’il faut dire « i fò pasé frè’y », on peut être sûr que ce jugement de grammaticalité émane de lui et de lui seul et non d’un institeur ou d’un professeur du secondaire qui, par-dessus son épaule, un jour, lui a signalé une faute. Par conséquent, le recours à la théorie générativiste pour un créoliste est beaucoup moins saugrenue que n’ont voulu le faire croire certains dans les années 70-80. Sans même évoquer le fait__et là, je ne suis pas du tout en train de décrier la linguistique de corpus__qu’enregistrer une conversation, dans un café commme aimaient à le faire certains sociolinguistes étasuniens, en vue d’en analyser les énoncés, c’est oublier commme le rappelle Umberto Eco (1985 : 65) que :

« Dans la communication orale, des formes innombrables de renforcement extra-linguistique (gestuel, ostensif etc ;), de multiples procédés de redondance et de fee-back interviennent et se soutiennent réciproquement. Ce qui veut dire qu’il n’y a jamais de communication linguistique au sens strict du terme, mais bien une activité sémiotique au sens large, où plusieurs systèmes de signes se complètent l’un l’autre. »

Si donc on veut isoler l’élément proprement linguistique, il n’est pas absurde d’interroger le locuteur en dehors de toute interaction langaguière et en lui soumetttant des phrases dont il aura à juger de la grammaticalité. Mais encore faut-il que son jugement ne soit pas surdéterminé par un long enseignement scolaire, voire même universitaire. Cette surdétermination n’existe pas pour une langue telle que le créole qui, dans les années 70 au cours desquelles J. Bernabé rédige sa thèse, était totalement exclue du système scolaire, le créole n’y ayant fait son apparition qu’en 1986 sous la houlette d’Hector Poullet et Sylviane Telchid au collège de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe. Jean Bernabé n’a donc pas eu besoin de multiplier les enquêtes de terrain ni d’établir d’interminables corpus pour écrire sa monumentale grammaire approchée des créoles guadeloupéen et martiniquais. Ainsi donc l’abstraction chomskyenne[1] du locuteur-auditeur idéal, cousin en quelque sorte du non moins fameux homo economicus d’Adam Smith de la théorie économique classique, est moins problématique en créole qu’en français.

Au tournant du XXIe siècle, J. Bernabé s’éloigna du générativisme pour s’intéresser à l’écolinguistique, puis à la linguistique cognitive et submorphémique, moment dont je ne parlerai malheureusement pas car j’ai eu du mal à suivre. Autant la philologie classique, la linguistique sausurienne et le générativisme chomskyen m’avaient paru abordables avec un peu d’efforts, autant je me suis senti perdu dans cette nouvelle étape de la réflexion bernabéenne, mais je tiens à signaler que là encore, il a créé quelques concepts dont a parlé brillamment hier notre collègue Denis PHILPS. J’ai cru, parmi ceux-ci, retenir celui de « morphystème ». Il s’agit là chez Jean Bernabé d’un changement radical, à 180% même, puisque l’on sait que la linguistique cognitive réfute ou plutôt rejette complètement l’idée principale de la linguistique générative transformationnelle à savoir qu’il existe une faculté linguistique innée et qu’elle fait du langage un élément parmi d’autres de la cognition.

Sinon j’ai compris cette dernière étape comme le désir tout à fait compréhensible de Jean Bernabé de sortir un peu du corset du linguiste créoliste pour endosser la tunique plus ample du linguiste tout court à l’égal d’un Saussure, d’un Chomsky, d’un Martinet ou d’un Culioli. C’est en tout cas ce qu’il m’a semblé ressortir de la non moins brillante communication de notre collègue Corinne Mencé-Caster sur ce qu’elle a appelé « l’inquiétude étymologique » de Jean Bernabé.

-

- Neutralité axiologique

Cependant, tout chomskyen et générativiste qu’il était, avant le tournant dont je viens de parler, Jean Bernabé savait qu’il ne pouvait s’adonner à la seule étude scientifique du créole ou plus exactement des créoles guadeloupéen et martiniquais qu’il décrit dans Fondal-Natal. Il savait qu’il faisait partie de ceux ce qu’on en est venu, dans les années 80 du siècle dernier, à appeler les « créolistes natifs » par opposition au « créolistes non natifs », ces derniers, comme on l’a vu plus haut, ayant été les premiers à poser les bases de la discipline. A première vue, il existe une sorte de contradiction à se proclamer tout à la fois « chomskyen », c’est-à-dire tenant de la grammaire universelle, de l’universalité pour tout dire, et « natif », c’est-à-dire conscient ou soucieux de spécificité, voire même d’une certaine irréductibilité. En fait, Jean Bernabé a su conjuguer au mieux ces deux orientations de recherche en liant recherche fondamentale et recherche appliquée. En effet, autant un chercheur non natif peut passer sa vie entière à ne s’occuper que de la première et à bâtir toute une carrière universitaire sur, par exemple, l’étude de l’origine des créoles, du système Temps-Mode-Aspect ou des marqueurs de réflexivité dans tel ou tel créole, autant cela est difficile pour un chercheur natif qui ne peut pas ne pas voir que l’objet de sa rechercher s’effrite année après année. Le créole, s’il est un objet d’étude pour le chercheur non natif, est, par contre, un objet d’étude et un enjeu existenciel tout à la fois pour le chercheur natif à moins d’être un « salaud » au sens sartrien de ce terme.

Ce positionnement de Jean Bernabé n’a pourtant rien à voir avec le militantisme pro-créole, l’activisme créolitaire, des non universitaires qui s’est développé à compter de la fin des années 70 du siècle dernier en Guadeloupe, Guyane et Martinique. S’il respectait les militants du créole, s’il lui arrivait de participer à certaines de leurs activités, il a toujours su conserver, autant que faire se pouvait, ce que Max Weber a appelé la « neutralité axiologique ». L’expression « autant que faire se pouvait » n’est pas ici une simple facilité langagière : elle dénote l’inconfort dans lequel se trouve tout chercheur natif dès l’instant où il travaille sur un élément de sa propre culture qui est ou qui semble en danger ou menacé. Cet inconfort les occitanistes, les catalanistes, les bebéristes et autres l’ont également éprouvé à un moment ou un autre de leur carrière car il n’est pas si facile de passer de la science dite fondamentale à la science dite appliquée quand on exerce dans le domaine des sciences humaines et sociales. A quel moment risque-t-on de franchir la frontière entre science et idéologie ? Les solutions que l’on propose relèvent-elle du réalisme ou au contraire de l’idéalisme et dans le cas qui nous occupe du désir profond de voir son idiome maternel (ou « matriciel » selon un concept bernabéen) se revivifier et reprendre de l’élan ? Difficiles questionnements qui taraudaient Jean Bernabé et ses collaborateurs dont celui qui vous parle présentement et qui a eu l’honneur de travailler à ses côtés pendant près de vingt-cinq ans. Ce ne sont nullement des questionnements métaphysiques, mais tout au contraire, terriblement terre-à-terre et l’on pourrait, en fait, les faire tenir une poignée de questions qui sont les suivantes : à quoi bon déployer tant d’efforts pour étudier et équiper une langue dont il y a tout lieu de craindre qu’elle est vouée à disparaître, les moyens mis en œuvre pour la sauver s’étant déployés trop tardivement ? Et si R. A. Hall (1966), pour lequel tous les créoles possèdent un cycle de vie et sont condamnés à être réabsorbés par la langue haute, avait raison ? Et si le basilecte, qui sert de point de repère ou de boussole pour tout créoliste natif soucieux de remembrer sa langue menacée d’effritement, n’était qu’une chimère ?

Ces questions, qu’après Pierre Davy (1971), on pourrait qualifier de « douleur diglossique », ont habité toute sa vie Jean Bernabé car il n’était pas un homme de certitudes hautement affichées ni de vérités définitives. Enfin, pour en revenir à cette fameuse « neutralité axiologique », vous n’ignorez pas que les théories postcoloniales et décoloniales l’ont remise en question, pointant du doigt, en arrière-plan certes, l’universalisme abstrait et la prétention à la neutralité de l’épistémologie euro-américain qui la soutend.

- REVISER QUELQUES CONCEPTS DE LA CREOLISTIQUE

3.1. Le concept de « double continuum/discontinuum »

Si Jean Bernabé s’est attaché à revisiter, voire à réviser, un certain nombre de concepts d’usage courant en créolistique, son grand œuvre, si l’on peut dire, est incontestablement la présentation tout à fait novatrice qu’il fait de la situation sociolinguistique des Petites Antilles et de la Guyane à travers ce qu’il nomme le « double continuum/discontinuum ». Comme il a déjà été souligné, Bernabé vient après plus d’un demi-siècle de définitions, d’analyses et surtout de controverses autour de la notion centrale de « diglossie ». Sans refaire l’histoire de ce dernier, il est bon de rappeler qu’il surgit d’abord chez les hellénistes et les arabisants, au début du XXe siècle, les situations qu’ils examinent exhibant de manière spectaculaire le fossé qui peut exister entre langue orale et langue écrite. Ce n’est qu’à partir du mieu du même siècle, et cela avec Ferguson, qu’il en viendra à être appliqué aux territoires créolophones avec le succès que l’on sait.

On est donc passé d’une vision statique de la diglossie telle qu’elle apparait chez ce dernier à une vision dynamique ou plus exactement liée à la notion de conflit linguistique, voire de « guerre des langues » selon l’expression de Louis-Jean Calvet. Ce sont les sociolinguistes catalans tels que Luis Aracil (1965) et Rafel Nyniolès (1969) ainsi qu’ occitans comme Robert Laffont (1971) qui ont développé cette deuxième version de la diglossie. Quant aux créolistes, notamment haïtiens, ils se sont, comme Yves Déjean, employés à invalider le concept de diglossie au motif qu’en HaÏti, 80% de la population est créolophone unilingue et que le français n’y a qu’une existence purement écrite, les élites elles-mêmes n’utilisant cette langue qu’épisodiquement au quotidien. S’agissant des Petites Antilles, le Guadeloupéen Guy Hazaël-Massieux avancera la notion de « triglossie », supputant l’émergence d’un français régional antillais, tandis que d’autres créolistes faisaient de la zone interférentielle, le fameux « mésolecte » ou « interlecte », le point focal de la diglossie, celui à partir duquel il convient d’analyser l’écosystème langagier antillais. Après moult débats et controverses, on en est arrivé, au fil du temps, à une situation dans laquelle il y avait avait d’un côté les partisans d’un discontinuum entre le créole et le français et de l’autre, tout au contraire, d’un continuum. On aura donc compris que la notion de diglossie tout en étant omniprésente, tout en paraissant indispensable, a été sans arrêt mise sur la selette, affinée, modifiée, contestée ou rejetée par les créolistes depuis les annés 50 du siècle dernier. Autant dire qu’elle est devenue désormais très difficile à définir et que comme notion floue, on ne trouve pas mieux.

Jean Bernabé, lui, proposera un modèle très puissant, celui du « double continuum/discontinuum » que d’aucuns reprendront par la suite sans toujours citer leurs sources, voire en faisant mine d’en avoir été les initiateurs. Le double continuum est celui qui relie, en haut, le français standard et le français créolisé, et en bas, le créole francisé et le créole basilectal. Entre ces deux continuum, il y a bien une ligne de partage, une sorte de frontière non étanche, en un mot un discontinuum : en effet, tout locuteur sait à quel moment il parle français (ou une variété de français) et à quel autre moment, il parle créole (ou une variété de créole), cela indépendamment de la nature linguistique des énoncés qu’il produit. L’identification d’un énoncé se fondera sur sa syntaxe et non sur son lexique puisque chacun sait que le lexique est l’auberge espagnole de la langue. Ainsi un énoncé comme « C’est derrière moi qu’il voit clair depuis ce matin » est une sorte de français bien qu’il soit incompréhensible pour les francophones non créolophones et un énoncé comme « Man ja di’w man ka enskri kò-mwen an fo kont bagay-tala » est une sorte de créole même s’il fait hurler de rire ou de colère les locuteurs avertis et qu’il soit incompréhensible pour le locuteur moyen. Il y a donc bel et bien un discontinuum entre français créolisé et créole francisé et non, comme le voudraient certains, un continuum. Sinon si l’on adopte la conception du continuum, comme expliquer que tout locuteur sait quand il parle ou veut parler créole et quand il parle ou veut parler français ? Il est toutefois possible que le discontinuum ait fini par s’effacer dans des pays comme la Réunion ou comme l’affirme D. Decamp (1971), dans des pays ayant des créoles à base lexicale anglaise, mais tel n’est absolument pas le cas aux Petites Antilles et en Guyane. Pour terminer sur ce point, il convient de préciser que J. Bernabé n’a jamais pensé que le discontinuum était une barrière infranchissable, une sorte de muraille de Chine langagière, mais comme un espace mouvant, diffracté et sans cesse menacé comme l’est la digue d’un barrage lorsque le volume des eaux qu’il contient est trop important. La nativisation du français d’une part et la décréolisation de l’autre menacent en permanence la digue et c’est bien pourquoi il convient de réfléchir aux moyens de la colmater, puis de la consolider.

Passons maintenant, brièvement, à un deuxième exemple de revisitation de concept par Jean Bernabé dont on sait qu’il est l’inventeur de la graphie actuellement en usage dans nos pays, graphie qu’il a modifiée trois fois en quatre décennies, la dernière ne faisant pas, comme les précédentes, l’unanimité et ayant été refusée par la quasi-totalité des scripteurs et des écrivains, y compris celui qui vous parle, chose qui chagrina beaucoup Jean Bernabé. En fait, la grande question qui se pose est simple à énoncer : pourquoi la lecture du créole est-elle si difficile ou pénible et que pourrait-on faire pour la rendre plus aisée ? On voit ici poindre à nouveau le chercheur natif pour qui le créole n’est pas un simple objet d’étude et qui a le souci de voir son peuple accéder un jour à la maîtrise de l’écrit dans sa langue maternelle ou matricielle. Pour en revenir à la question théorique, Bernabé avancera deux concepts, celui de « syntaxe graphique » et celui de « normation » dont il y a lieu de craindre qu’ils n’aient pas été bien pris en compte ou peut-être même compris, non pas dans le milieu de la créolistique universitaire stricto sensu, mais dans ce qu’on pourrait appeler le milieu du créole qui englobe professeurs des écoles et certifiés de créole, écrivains créolophones, journalistes et publicitaires ou religieux amenés à faire usage de l’idiome.

La création d’une graphie créole renvoie au fait que s’il est important, dans un premier temps, de proposer des graphèmes correspondant aux différents phonèmes, ce qui n’est pas aussi simple que d’aucuns peuvent le croire car l’on doit tenir compte de « l’écologie linguistique », autre concept cher à Jean Bernabé, autrement dit au fait qu’aux Petits Antilles et en Guyane, la population est alphabétisée en français et qu’elle acquière forcément des habitudes de lecture et d’écriture liées à cette langue. Ainsi la controverse sur la graphie de la nasale « en » écrite « en » dans le système Bernabé et qui pousse le lecteur habitué à lire du français à le déchiffrer comme étant « an » n’est qu’un exemple de ces difficultés. Je n’ai pas choisi cet exemple par hasard, mais pour signaler au passage un petit point de divergence entre Bernabé et moi s’agisant de la question générale de la graphie. A mon sens, une langue peut adopter n’importe quelle graphie : le turc a été écrit en graphie arabe, latine, cyrillique et chinoise ; le vietnamien, langue monosyllabique et tonale, s’écrit en caractères latins ; le persan, langue indo-européenne en graphie arabe etc…Exactement comme un être humain qui met un vêtement trop étroit ou trop large, une langue peut s’écrire avec un système qui n’est pas tout à fait à sa taille pour filer la métaphore. Dès l’instant où une instance politique l’impose, il finira par se répandre et être accepté. D’ailleurs, chez nous, il n’a même pas eu besoin de ce type d’intervention, il a suffi d’un certain activisme pour que là où, au départ, la plupart des gens lisaient « chaban » quand ils tombaient sur « chaben », tout le monde finisse par lire aujourd’hui « chaben »[2].

La syntaxe graphique, elle, va donc plus loin que la simple graphie dans la mesure où elle prend en compte la chaîne écrite, sœur non jumelle de la chaîne parlée. Elle impose de réfléchir au découpage des unités signifiantes de cette dernière et de bien le faire apparaître. Sinon__et c’est un exemple qu’aimait prendre, non sans humour J. Bernabé quoiqu’il horrifiât les chastes oreilles de la gent étudiante féminine et provoquât l’hilarité chez son alter ego masculin__on ne peut distinguer (en créole guadeloupéen) :

. Fè sa ou ka santi ! de Fes a’w ka santi !

Enfin, troisième concept créé par Bernabé, celui de « normation ». Il distinguait, en effet, la standardisation, la normalisation et la normation. Le premier renvoie au vait que tout idiome a tendance avec le temps à privilégier certaines formes langagières lesquelles vont former en quelque sorte une norme spontanée. Pour prendre un exemple, la pluralisation en martiniquais, selon la norme spontanée, est construite ainsi : Sé + monème + la. Mais dans certaines communes du nord-atlantique, notamment Saint-Marie, on trouvera : Lé + monème + la qui semble en voie d’évincement. La deuxième notion, celle de normalisation renvoie à l’imposition par un pouvoir politique d’un système graphique comme ce fut le cas par l’Académie française, créée par Richelieu, en 1635 ou plus près de nous, à partir de 1949, lorsque le parti communiste commença à régner en Chine sous la houlette de Mao-Tsé-Toung, la simplification de plus d’un millier d’idéogrammes. Ce qui fait que depuis, un lecteur de Chine continentale a quelques difficultés à lire les textes écrit en idéogrammes anciens tels qu’ils sont encore utilisés dans l’île de Taïwan. J. Bernabé était radicalement contre la normalisation et opposé à la création d’une Académie de la Langue Créole, encore un point sur lequel nous divergions. Il préférait ce qu’il appelait la « normation » c’est-à-dire la création d’une norme grâce à l’acivité litéraire, journalistique, scientifique etc…, comptant sur ce qu’il appelait lui-même le charisme de ces différents scripteurs pour amener progressivement la masse écrivante à les imiter. Et d’invoquer la Pleïade au moment de la Renaissance en France. Ce qu’il oubliait, à mon sens, c’est qu’à ces époques, on avait le temps, une langue pouvait progressivement passer à l’écrit, se diffuser, puis s’imposer. Tel n’est pas le cas aujour’dhui et les Québécois ont eu raison de prendre la fameuse Loi 101 qui interdit d’afficher en anglais dans les rues, quitte à aboutir parfois à des exagérations loufoques comme « hot dog » traduit par « chien chaud ». Et il n’y a qu’à comparer la Catalogne française, dissimulée derrière le vocable de Languedoc-Roussillon, et la Catalogne espagnole pour se rendre compte que se refuser à la normalisation et compter sur la seule normation est illusoire. A mon sens, l’autorité politique est supérieure au charisme des écrivains dès l’instant où il s’agit d’installer une langue dans la sphère de l’écrit. L’ordonnance de Villers-Cotterêt qui, en 1539, impose le « langage naturel françois » en lieu et place du latin dans tous les actes relevant de la justice a pesé plus lourd, s’agissant du sud de la France, de l’Occitanie, que les nombreux textes littéraires en occitan qui ont été édités durant les trois siècles qui ont suivi ladite ordonnance et le Prix Nobel de littérature attribué en 1904 à Frédéric Mistral, auteur du chef d’œuvre Mireiò, chant du signe de cette langue. On aura compris que J. Bernabé, rétif à toute forme d’imposition glottopolitique, était un démocrate et en grand admirateur de la littérature, persuadé du pouvoir de cette dernière, et surtout un idéaliste au sens non péjoratif de ce terme.

- CREER DES CONCEPTS NOVATEURS

-

- Langue indigène du récit/langue indigène de la réalité

L’analyse littéraire a toujours été l’une des grandes préoccupations de Jean Bernabé contrairement à ce que croient certaines personnes qui veulent l’enfermer ou le momifier même dans la seule image du linguiste. C’est la raison pour laquelle il fonda au sein du GEREC, trois revues distinctes : « ESPACE CREOLE » centrée sur la linguistique, « TEXTES-ETUDES ET DOCUMENTS », centrée sur l’analyse littéraire et « MOFWAZ », centrée sur la didactique du créole. Je vais m’arrêter sur deux concepts littéraires forgés par lui : « la langue indigène du récit » et « la langue indigène de la réalité ». Deux concepts visant à mieux analyser la confrontation du français et du créole au sein des textes littéraires francophones antillais, confrontation ordinairement désignée par le concept de « diglossie littéraire ». Sans rejeter ce dernier, Jean Bernabé a estimé qu’il était un peu trop général et qu’il était nécessaire d’affiner l’analyse en caractérisant mieux les deux idiomes en présence. En effet, jusque-là, la confrontation des langues telle qu’elle était décrite par les utilisateurs du concept de la diglossie littéraire mettait face à face une langue étrangère dominante ou dominatrice, forte de sa tradition littéraire, de son extension au plan géographique et adossée à un pouvoir politique, le français, par exemple, face à une langue indigène, enfermée dans un écosystème étroit, confinée dans l’oralité et dépourvu d’œuvres prestigieuses, le créole. Le cas de ce dernier est toutefois le plus extrême car l’occitan est devenue une langue littéraire avant le français, cela à l’époque des troubadours, et le catalan a accédé à l’écriture bien avant d’être soumis à la domination du français et de l’espagnol. Quoiqu’il en soit, langue reléguée dès le départ en position basse comme le créole ou langues tombées de leur piédestal à cause des aléas de l’histoire comme l’occitan ou le catalan, ces idiomes se sont retrouvés en situation de subalternité et le lieu où cette dernière se manifestait de la façon la plus spectaculaire était l’écriture et plus précisément la littérature. Jean Bernabé ne contestera pas cette analyse, mais l’affinera en proposant les concepts de « langue indigène du récit » et de « langue indigène de la réalité ». Le terme « indigène » est ainsi appliqué aux deux idiomes à la fois, ce qui a première vue peut sembler choquant ou à tout le moins paradoxal puisque le français et l‘espagnol dans les cas évoqués plus haut sont clairement des langues colonisatrices ou appartenant aux colonisateurs. Et donc des langues étrangères. En utilisant donc le terme » « indigène » pour qualifier le français dans le concept de « langue indigène du récit », Jean Bernabé donne une manière de légitimité à cette langue dans le sens où, à l’écrit, elle n’est pas vraiment une langue étrangère pour nos écrivains, tous formés, faut-il le rappeler, par l’école et singulièrement l’école française. A la limite, c’est l’écrit en langue créole qui, paradoxalement, est étranger à ces derniers puisqu’ils ne l’ont jamais étudié. Il est difficile de faire comprendre ce sentiment d’étrangeté qui étreint tout scripteur créole lorsqu’il vient d’aligner, sur papier ou sur l’écran d’un ordinateur, les mots qui constitueront sa toute première phrase en créole. C’est à ce moment qu’il comprend que la langue écrite est d’une autre nature que la langue orale et pourquoi dans certains pays, comme ceux du monde arabe, elles en sont venues à diverger aussi grandement.

4.2 SOUVERAINETE SCRIPTURALE/DEVIANCE MAXIMALE

S’agissant de la langue créole proprement dite et de la nécessité de construire une langue littéraire créole, J. BERNABE proposera le concept de « souveraineté scripturale » qui renvoie à l’accession d’une langue plongée dans l’oralité depuis des siècles au domaine réservé, à la chasse gardée, comme on dit une « chasse royale », de l’écriture. Le terme « souveraineté » renvoie ici à deux idées : d’abord, le fait que le créole écrit ne doit plus être entièrement dépendant de l’oralité, qu’il doit assumer sa nature d’artefact, d’objet construit et donc artificiel, chose qui n’a rien d’incongru puisque c’est le cas de toutes les langues du monde ayant accédé à l’écriture, certaines creusant même, comme l’arabe et dans une moindre mesure le chinois, un sorte de fossé entre la langue orale et la langue écrite. Cette construction n’est pas chose facile. Sé pa rédi chez bò tab. Ne serait-ce que pour une raison trop souvent ignorée par les scripteurs du créole et que J. Bernabé rappelait dans un article de 2002 (: 89) :

« Il existe toute une zone interférentielle qui se nourrit du créole et du français et qui présente une structuration qui n’est pas sans poser de redoutables défis aux tentatives de systématisation. »

Ensuite, la notion de « souveraineté scripturale » renvoie au fait que le créole écrit ne saurait se cantonner à la seule littérature et qu’à terme, il doit pouvoir conquérir d’autres espaces communicatifs tels que l’histoire, l’ethnologie, la sociologie, le journalisme, le droit etc…, voire même les sciences. C’est tout cela la souveraineté scripturale et compris ainsi, ce concept n’a rien de pompeux ni de creux comme l’en avait accusé un jour dans un colloque un créoliste suprématiste. D’ailleurs Jean Bernabé a joint le geste à la parole puisqu’il a écrit un texte d’analyse littéraire en créole, sa préface de l’ouvrage Ti Jan Lorizon de Henry Bernard, dans laquelle il expérimente un certains nombre de néologismes à visée conceptuelle comme le fameux « majolay » pour rendre « oraliture », créé à partir du lexème « majolè » qui en créole martiniquais ancien signifiait « conteur ».

Cependant, en situation de diglossie et de décréolisation rapide, on ne peut viser la souveraineté scripturale pour le créole, nous dit J. Bernabé, sans s’appuyer sur « la déviance maximale ». Si ou wè ou bliyé sa, sé chayé dlo ou ké anni chayé dlo an panyen[3]. Ce concept est riche de significations puisqu’il se réfère à la fois à l’idée de contournement d’un obstacle mais aussi de rébellion face à un ordre établi. L’écrit créole devra éviter l’emprunt facile, quasi-automatique, au français, comme c’est le cas dans la langue orale pour construire un basilecte car contrairement à ce que prétendent certains créolistes, ce dernier n’est pas donné. Il n’existe pas de bastion, d’arrière-pays linguistique inexpugnable dans lequel on trouverait les authentiques créolophones. Si les locuteurs ruraux, globalement parlant, usent d’un créole moins francisé que leurs alter ego urbains, la langue écrite ne saurait pas pour autant se satisfaire de leur variété de langue. Celle-ci n’étant jamais une simple transcription de l’oral doit donc faire preuve d’audace en, nous propose J. Bernabé, rassemblant toutes les formes phonologiques, lexicales, syntaxiques et rhétoriques les plus éloignées du français. L’écrivain créolophone est d’abord un forgeron, terme qu’affectionnait beaucoup Bernabé sous sa forme archaïque de « machoket » au point d’oser le néologisme « machokay » pour rendre « littérature ». Un vrai forgeron créant des formes qui n’existent pas dans la nature et qui sont fort appréciées, on pourrait s’attendre à ce que son alter ego créoliste avec son créole basilectal forgé, construit de toutes pièces, ne soit pas confronté à des réactions négatives, sauf que le matériau linguistique n’est pas du fer ou du bronze, mais de l’impalpable, du virtuel, du cérébral et qu’il est entièrement habité par des présupposés psychosociologiques. Et de fait, le concept de « déviance maximale » provoquera une levée de boucliers, y compris chez certains défenseurs du créole, notamment lorsqu’il sera exemplifié à l’occasion de la traduction en créole d’un numéro du « COURRIER DE L’UNESCO », sous la dénomination néologique de Kourilet[4], en 1987, époque où Edouard GLISSANT en était le directeur. Ce numéro qui était consacré aux conditions de vie dans des conditions extrêmes (désert, banquise etc.) fut magnifiquement traduit par une équipe d’enseignants et d’étudiants, durant des mois, dan pas moins des cinq créoles, mais malheureusement, l’éditorial avait de quoi rebuter le plus créolophile d’entre les créolophiles. Jugez-en en par ses premières lignes :

« « Pli pli woukoul(1) gangan(2) nou (an ominidé, mèyè sé asou boultè(3) afritjen

an i té ka viv), dépi tan-an i mété poumyé fondas mounté(4) atè èk i rivé konpwann an

woch té pé sèvi anba lanmen-y oben kon an zouti oben kon kon an zanm, dépi tan-tala,

lémoun(5) toujou viv an mannyè riskab. »

Mais les conséquences en furent plus graves car le Conseil régional de la Martinique de l’époque refusa de voter la subvention qui aurait permis à l’UNESCO de continuer à publier la version créole du Courrier de l’UNESCO, revue diffusée en une quarataine de langues que finance entièrement cet organisme, sauf pour une poignée de « petites » langues telles que le swahili, le basque et donc le créole qui doivent trouver des financements dans les pays où elles sont parlées. Le Courrier de l’UNESCO en créole n’eut donc qu’un seul et unique numéro et j’avoue avoir pêché aux côtés de Jean Bernabé et d’autres membres du GEREC. Mais ce dernier loin de se contenter de faire son mea culpa et de jeter aux orties le concept de « déviance maximale », fort de l’échec que nous venions de subir, le modifia en « déviance optimale ». « Maximal » était trop extrémiste et de toute façon inapplicable pour le scripteur moyen qui, dans aucune langue, n’est censé être d’abord un linguiste, il valait mieux proposer « optimal » lequel n’impose rien mais suggère audit scripteur qu’il vaudrait mieux s’éloigner autant que faire se peut de la zone interférentielle évoquée plus haut. J. Bernabé a démontré là une forme de souplesse intellectuelle assez rare dans la mesure où il n’a pas hésité à réviser un concept qui, confronté à la réalité, s’est manifestement retrouvé en échec. Pour ma part, j’ai mis des années à accepter cette révision et même aujourd’hui quand j’écris en créole, j’avoue être plus près de la déviance maximale que de la déviance optimale.

- CONCLUSION

Il n’est pas possible de conclure ce bref passage en revue de quelques-uns des principaux concepts bernabéens sans évoquer celui auquel son nom est, pour le grand public, le plus attaché à savoir le concept de « Créolité ». Pour ce même grand public et d’ailleurs pour la plupart des universitaires, ce terme date de la publication, en 1989, de l’Eloge de la Créolité par P. Chamoiseau, J. Bernabé et R. Confiant. Pour un nombre beaucoup plus restreint de créolistes, il date de 1981 et de la revue, certes confidentielle, intitulée Mouchach, que dirigeait Hector Poullet et qui avait pour sous-titre « Bulletin de la Créolité ». Et pour les très rares chercheurs qui se sont penchés sur la généalogie de ce concept, de 1976, dans la préface du numéro 1 de la revue Espace créole, écrite par Jean Bernabé. Je cite :

« Dans la grande bataille de la créolité, il convient de se hâter avant qu’il ne soit trop tard »

En fait, la créolité de Bernabé de 1976 et celle d’Hector Poullet de 1981, toutes deux avec un « c » minuscule, peut être considérée comme l’ancêtre de la Créolité avec un « C » majuscule de 1989, c’est-à-dire du mouvement littéraire qui a connu le surprenant retentissement que l’on sait. La première était surtout centrée sur la défense et la promotion de la langue créole et avait donc un sens qu’aujourd’hui, on peut considérer comme restrictif alors que la seconde s’appuie sur les concepts d’identité multiple et de « diversalité », faisant de la Créolité l’une des deux versions possibles du phénomène de mondialisation. Ici encore, nous avons un exemple de la plasticité intellectuelle de Jean Bernabé et de sa capacité à se remettre en question puisqu’il a accepté de mettre une majuscule au « C » de « Créolité », admettant ainsi que la préservation des langues créoles est liée à celle de toutes les langues dominées à travers le monde et que le combat pour les préserver doit s’arrimer à celui qu’elles mènent pour survivre.

Mais en y regardant de plus près, en relisant la préface du tout premier numéro d’Espace créole, on se rend compte que Jean Bernabé (1976 : 5) était déjà prêt à cet élargissement du concept puisqu’il écrit ceci à propos de la notion d’ « espace créole » :

« …nous ne voulons pas renoncer à toutes les richesses sémantiques du terme…qui s’étend vers d’autres zones, de colonisation nord-américaine et ibérique, favorisant ainsi l’ouverture de cet espace créole stricto sensu à celui, plus vaste, qui fut le lieu de l’émergence des Nouveaux mondes »

Sur la fin de sa vie, J. Bernabé a été amené à revoir certaines positions du mouvement de la Créolité, questionnant avec insistance dans plusieurs ouvrages la notion d’identité à laquelle il préférait celle d’appartenance. Cela provoqua certaines incompréhensions dans le milieu créolitaire c’est-à-dire chez les universitaires, écrivains et militants confondus, et pour ma part, je ne l’ai pas suivi sur ce terrain. Cela avait jeté un froid entre nous et nous ne nous en sommes jamais vraiment expliqués du fait de son départ en retraite, puis de la maladie qui l’a malheureusement affecté. S’il m’entend, de là où il se trouve aujourd’hui, je tiens à lui dire que j’admirais en lui le vrai intellectuel, celui qui refuse de composer avec le réel et de transiger sur ce qu’il estime être rationnellement et scientifiquement fondé. A l’inverse, je suis mi-intellectuel et mi-militant et donc quelqu’un qui accepte en permanence des accomodements avec la vérité scientifique. C’est pourquoi il ne m’aurait jamais été possible d’écrire, comme l’a fait J. Bernabé, une phrase comme : « L’identité créole n’existe pas ».

Men Jean Bernabé té an mapipi, an grangrek kon nou pa djè ni anlo lakay-nou ek sé pou sa nou ka gloriyé’y jòdi-a[5].

- BIBLIOGRAPHIE

BAGGIONI Daniel, 1989, Problèmes de normalisation/standardisation du créole réunionnais, à la lumière de deux expériences lexicographiques, in Les Créoles français entre l’oral et l’écrit, s. d. Ralph Ludwig, Guntr Narr Verlag, Tübingen.

BERNABE Jean, 2003, Précis de syntaxe créole, L’Harmattan.

2017, Ecriture, lecture et facture lexicale du créole. Ranboulzay 2/Révolution 2, L’Harmattan.

CHOMSKY Noam, 1969, Structures syntaxiques, Le Seuil.

DELEUZE Gilles, 1991, Qu’est-ce que la philosophie ?, éitions de Minuit.

DE ROSNAY Joël, Le Macroscope. Vers une vision globale, Le Seuil.

ECO Umberto, 1985, Lector in fabula, Livre de Poche.

1988, Sémiotique et philosophie du langage, PUF.

ESPACE CREOLE, n° 1, 1976, En guise de présentation…, revue du GEREC (Groupe d’Etudes et de Recherches en Espace Créolophone) publiée par le Centre Universitaire Antilles-Guyane.

GROSFOGUEL Ramon, 2010, in Ruptures postcoloniales coordonné par Achille M’Bembé, Françoise Verges et alii, La Découverte.

IBBOTSON Paul et TOMASELLO Michael, 2017, Au-delà de la grammaire universelle, revue « Pour la Science », n°475, p. 36-43.

LUDWIG Ralph, 1989, L’oralité des langues créoles—« Agrégation » et « intégration », in « Les Créoles français entre l’oral et l’écrit », s.d. R. LUDWIG, Gunter Narr Verlag Tübingen.

[1] Aujourd’hui, la linguistique chomskyenne semble en voie de dépérissement si l’on en croit P. Ibottson et M. Tomasello qui écrivent (2017 : 36) : « L’idée que notre cerveau comporte un modèle mental permettant d’apprendre la grammaire, théorie mise en avant par Noam Chomsky, professeur émérite au MIT, l’Institut de Technologie du Massachussets, a dominé la science linguistique pendant près d’un demi-siècle. Mais des recherches réentes portant sur de nombreuses langues du monde, ainsi que sur la façon dont les jeunes enfants apprennent à comprendre et parler la langue de leur milieu, ont conduit des chercheurs en cognition et en linguistique à abandonner en masse la théorie de la « grammaire universelle » : ces travaux ne permetent pas de soutenir la conseption de Noam Chomsky. »

[2] Cela a été, il est vrai, facilité par le fait que l’un des hommes politiques martiniquais le plus important soit surnommé « Chaben » et que ce terme créole se trouve régulièrement repris dans la presse écrite et les réseaux sociaux depuis pas moins de quatre décennies.

[3] « L’oublier revient à transporter de l’eau dans un panier » (expression créole).

[4] Néologisme créé par J. Bernabé à partir de l’expression guadeloupéenne « kouri sikilè » et le mot « let » (lettre). La première expression renvoie à une ancienne coutume d’avant l’arrivée de la radio et du téléphone visant à annoncer le décès de quelqu’un. Un message écrit (sikilè du français « circulaire ») était transporté par monts et par vaux, souvent au pas de course d’où le mot « kouri » (courir).

[5] Mais Jean Bernabé était un grand monsieur, un intelletuel comme nous en avons peu chez nous et c’est la raison pour laquelle nous le célébrons aujourd’hui.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 342 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Le suicide de Marny vu par Raphael Confiant, écrivain martiniquais et par Ernest Pépin, écrivain guadeloupéen

- La "mémoire éclatée" de Raphaël Confiant, entre langue, écriture et traduction

- Raphaël Confiant : « La majorité des Antillais a fait la guerre d’Algérie sans état d’âme »

- Decolonizing futures

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1238525

- Visiteurs : 90103

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.105

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37