Le peuple antillais chez Raphaël Confiant : constitution d'un « nous » créole ?

Alice Desquilbet (ARCHIPELIES)

Cet article s'interroge sur la manière dont le cycle des romans de Raphaël Confiant traitant de l'immigration indienne, chinoise et syrienne en Martinique pourrait être une pratique romanesque de « l'éloge de la créolité ». Il s'agit de voir dans quelle mesure La Panse du chacal (2004), Case à Chine (2007) et Rue des Syriens (2012) peuvent être lues comme des expérimentations narratives de la créolité, en particulier à travers le pronom nous qui apparaît dans la narration.

La pensée des créolisations : comme inexprimable du rapport des cultures entre elles, avec tant de prolongements inattendus, qui distinguent tellement la créolisation des simples hybrides. Mais nous (soit ethnique, sociétal, culturel, continental ou archipélique) ne concevons d'abord pas ces inattendus, qui introduisent aux incertains de la Relation.

Édouard Glissant, Philosophie de la Relation, 2009.

En 1989, l'Éloge de la créolité de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant s'inscrit dans le sillage de la pensée glissantienne pour témoigner d'une « attitude », d'une « expérience » voire d'une « identité » créole qui se singularise de celle des Européens, des Africains ou des Asiatiques et se réclame du sol antillais1 (Dorlin 2006 : 249). Selon Jean Bernabé en effet, il s'agit de se revendiquer d'une créolisation « agie » :

Le mot « créolité », redisons-le, correspond à deux notions : d’une part, l’ensemble des mondes touchés par la créolisation (créolisation type 1) et, d’autre part, les valeurs découlant de la mise en relation des humains (créolisation type 2, qui rejoint non pas le processus d’hominisation, mais celui d’humanisation). Les valeurs de l’humanité définissent l’humanisme, tout comme les valeurs de la créolité définissent un humanisme créole. (Bernabé 2012 : §36)

Ainsi définie, la créolité se donne moins comme un phénomène racial subi que comme une construction culturelle dynamique. Aussi les œuvres littéraires des créolistes doivent-elles donner lieu à ce que Jean Bernabé appelle « ''l’épreuve de la créolité". Dans sa mondialité, cela va de soi » (Bernabé 2012 : §39).

L' « espèce de saga du monde créole2 » composée par Raphaël Confiant, s'inscrit comme une expérimentation narrative de la créolité, en particulier dans La Panse du chacal (2004), Case à Chine (2007) et Rue des Syriens (2012). Les trois romans se centrent sur des personnages indiens, chinois et syriens qui arrivent en Martinique pour travailler dans les champs de canne ou dans le commerce. Les récits confrontent leur idéal de l'Eldorado américain à la réalité de la vie antillaise, dans laquelle ils s'intègrent progressivement, malgré la nostalgie qu'ils éprouvent pour leur pays d'origine, sans espoir de retour. Comme l'explique l'universitaire américain Albert James Arnold, le romancier « a prospecté successivement les communautés constitutives de la nation martiniquaise » (Arnold 2020 : 228). Si les trois romans semblent voués à illustrer le manifeste de la créolité, ils témoignent également des intérêts historiques de l'écrivain, désireux de rendre compte de la vie des immigrants en Martinique3.

En effet, les tableaux que peint le romancier créoliste sont empreints de réalisme social. De même, l'enthousiasme du rassemblement des cultures qui transparaît dans les récits, n'est pas exempt des critiques d'une société encore ethno-socialement4 (Arnold 2020 : 21) ségréguée et dominée par les Békés. Dans un entretien accordé au journal Jeune Afrique au sujet de son roman Rue des Syriens, Raphaël Confiant s'explique sur ce sujet :

notre société est divisée en deux : d’un côté les Békés ou Blancs créoles, descendants des colons français du XVIIe siècle et de l’autre côté, tous les autres (Noirs, mulâtres, Indiens, Chinois et Syriens)5.

Dans la mesure où les récits de l'écrivain martiniquais s'inscrivent dans une société « divisée en deux », je voudrais montrer comment l'écriture de Raphaël Confiant travaille à rassembler « tous les autres (Noirs, mulâtres, Indiens, Chinois et Syriens) », pour constituer la communauté créole. Aussi la créolité poétique qui s'élabore dans les textes du romancier martiniquais se donne-t-elle comme une communauté populaire qui sanctionne – entérine et châtie – les fractures ethno-sociales existant dans la société antillaise, pour tenter de les dépasser. De là à suggérer qu'elle comprend à la fois le rêve d'une communion et son échec, il n'y a qu'un pas que l'on franchit aisément.

Je fais l'hypothèse que, chez Raphaël Confiant, une telle créolité romanesque s'élabore en particulier à partir d'enjeux énonciatifs, notamment parce que ses narrations travaillent à l'émergence d'un nous créole. L'intérêt du pronom nous vient de sa plasticité, ce qui pourrait expliquer qu'il exprime à la fois la volonté ferme de rassemblement et les flottements dans la définition de la communauté qu'il désigne. Dans La référence et les expressions référentielles en français, Michel Charolles rappelle que les pronoms personnels se caractérisent par un « déficit descriptif » (Charolles 2002 : 183) compensé par leur capacité à référer. Or, nous constitue un cas particulier de référence puisque ce pronom « adhère moins à l'énonciation », et que « son interprétation référentielle est dépendante des circonstances pragmatiques » (Charolles 2002 : 213). Les histoires des immigrations indiennes, chinoises et syriennes en Martinique que raconte Raphaël Confiant participeraient donc de la construction référentielle du nous qui apparaît dans les récits.

À cet égard, le nous créoliste pourrait souscrire à la présentation qu'en fait Marielle Macé dans le numéro de la revue Critique consacrée à ce pronom : montrant qu'il se « révèle moins une affaire d’identité que d’affirmation d’une cause, de ce à quoi l’on tient », la critique littéraire suggère que « la question n’est pas de dire qui l’on est, d’où l’on vient, mais qui l’on sera si l’on s’assemble, ce que l’on pourra si l’on s’y met à plusieurs » (Macé 2017 : 468). Autant d'hypothèses et d'espoirs qui résonnent comme des promesses d'une communauté encore en attente de réalisation et que l'écriture de Raphaël Confiant se charge de faire entendre.

1. « Ils ne nous supportent qu'invisibles » : au départ, le contact sans créolisation

Tandis que la narration de La Panse du chacal (PC) entremêle les biographies de Vinesh et de son père, Adhiyamân, les récits de Case à Chine (CC) et de Rue des Syriens (RS) se déploient selon plusieurs « cercles » qui déterminent les différentes parties composant les romans. Dans Case à Chine, « il sera question de trois lignées de natifs-natals de l'Empire du Milieu » (CC : 11), notamment celle de Chen-Sang, l'arrière-grand père du narrateur – qui n'est pas sans évoquer l'auteur puisqu'il porte le prénom de « Raphaël » (CC : 13, 289). Quant à l'histoire de La Rue des Syriens, elle se concentre sur le personnage de Wadi Abdallah, arrivé à Fort-de-France en 1920, et fait également écho aux Syriens Khalil Shaddoud – le premier immigrant syrien en Martinique –, Bachar – arrivé en 1907 – ou encore aux Ben Amar qui l'ont précédé en Martinique.

Ainsi, les récits se constituent de plusieurs parties, comme autant de vagues ou de couches d'immigrations qui densifient l'île dans laquelle ils débarquent tour à tour. La structure similaire des trois romans rend compte de l'intégration lente et progressive des immigrants. Si, à l'échelle d'un personnage, celle-ci se trouve renouvelée à chaque arrivée, à l'échelle d'une même communauté migrante, elle semble facilitée au fil des années.

1.1. Le nous narratif au gré des vagues d'immigrations

Le pronom nous qui ouvre les romans se distingue d'abord comme un nous communautaire : il révèle la séparation qui existe entre ceux qui arrivent en Martinique et ceux qui y vivent déjà. Il fait émerger une voix qui porte les inquiétudes, nostalgies et souffrances de toute une communauté immigrée.

L'incipit de La Panse du chacal fait entendre le « chant de la lumière perdue », comme une prière adressée aux divinités hindoues – la déesse de la fièvre Mariémen et le dieu révélateur Shiva – dont la voix narrative espère en vain le secours :

Et les dieux qui nous font la sourde oreille comme si nous avions commis quelque offense inexpiable. Ô Mariémen, que ne guides-tu nos pas ? Et toi, Shiva, dieu aux mille bras, pourquoi refuses-tu désormais de nous enserrer ? Nos offrandes dédaignées sont livrées aux chiens couverts de gale et aux vautours. Le vent charrie les guirlandes d’hibiscus que nous avons patiemment enfilées à ta gloire, disperse les palmes des cocotiers, souffle la flamme des lampes à huile, assèche nos gorges, brûle le fond de nos yeux. (PC : 13)

D'emblée, la voix collective qui prend la parole porte avec elle l'idée d'un peuple orphelin de ses dieux et tout se passe comme si le lieu tropical était hostile aux prières et que les divinités ne parvenaient pas à s'y implanter. Le nous indien est donc le support d'un lyrisme de l'exil, où le déracinement n'est encore consolé par aucun ensouchement. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la prière est interrompue par une insulte : « Hé ! Couli, mangeur de chien ! » (PC : 13). Dans la mesure où l'apostrophe raciale « Couli » désigne les travailleurs agricoles asiatiques, en particulier indiens, recrutés pour travailler dans les îles caraïbes après l'abolition de l'esclavage, à partir du milieu du XIXème siècle (Singaravelou 1991) elle entérine l'écho entre le nous lyrique et la communauté indienne de Martinique. En effet, le roman de Raphael Confiant remémore notamment le débarquement de « l'Ancêtre », « fils du tout premier convoi, en l’an 1853 » (PC : 152-153), ainsi que l'impossible rapatriement de la famille de Vinesh l'année 1899, le gouvernement l'ayant refusé pour la deuxième fois « au motif que son père, Adhiyamân, n’avait pas fini de rembourser ses dettes » (PC : 22). Ainsi l'insulte raciale vient-elle donner raison au chant de douleur qui ouvre le roman et elle marque l'entrée dans le récit centré sur Vinesh, pris comme un exemple singulier représentatif de toute la communauté indienne en Martinique.

Dans les romans suivants, les désignations raciales font également écho au nous des immigrants. Dans Case à Chine, la voix narrative s'exprime à la première personne du pluriel « nous autres les Yeux-Fendus » (CC : 22). La périphrase prosopographique « Yeux-Fendus » figure comme un attribut ironique du pronom « nous ». Le narrateur la reprend à son compte avant qu'elle ne résonne immédiatement avec l'apostrophe prononcée par Justina, une chabine en colère : « La Chine » (CC : 22), s'écrit-elle pour discuter les prix dans la boutique de Fang-Li. De même, dans La Rue des Syriens, le voyage de Wadi et de Jaffar vers la merveilleuse « Oued el-Houb » – la Guadeloupe – où coulent le lait et le miel est relaté à la première personne du pluriel. Lorsqu'ils font halte à Marseille, le nous se trouve qualifié racialement par le regard extérieur des Marseillais :

Sur notre passage, les habitants du lieu nous observaient d’un air moqueur, certains nous jetant au visage le qualificatif de « Phéniciens » que nous ne comprenions pas. (RS : 68)

Le choix du point de vue collectif interne dans la narration portée par Wadi dramatise la confrontation entre « les habitants du lieu » et le « nous » des « Phéniciens ». Et, lorsqu'il s'agit de singulariser l'apostrophe, c'est davantage le nom du pays d'origine qui est choisi : « La Syrie, tu vas fondre sur toi-même, oui ! » (RS : 14), rit un gamin qui observe Wadi déboussolé par la chaleur lors de son arrivée.

En outre, le nous marque le point de vue adopté par la voix narrative : dans Case à Chine, il s'agit d'un nous chinois que le narrateur Raphaël reprend à son compte, tandis que dans La Rue des Syriens, l'assignation du nous n'est pas stable puisque le pronom désigne tantôt les Levantins, tantôt le narrateur faisant partie d'un regard collectif qui les observe. « Et leur langue, tout en roulements de ''r'' et coups de glotte, en même temps âpre et belle, nous interloquait tout bonnement… » (RS : 11), note-t-il en guise d'introduction du « Premier cercle », désignant les immigrants par le biais de la troisième personne du pluriel « ils ». Le choix de la première personne du pluriel semble donc aussi déterminé par les affinités communautaires de l'auteur. Aussi révèle-t-il la capacité d'ensouchement autant qu'il accuse l'existence de distinctions.

1.2. L'ensouchement ?

Dans les romans, l'écart entre les habitants de la Martinique et les immigrants se creuse dès lors que ces derniers s'emploient à « [n]e pas traîner sur les places publiques » (RS : 91). En effet, le même effort pour ne pas se faire voir transparaît dans Case à Chine et Rue des Syriens. Bachar fait partie des rares Levantins qui fréquentent d'autres lieux que la rue François-Arago – la rue éponyme –, comme il en prend conscience lors de ses retours nocturnes à L'Étoile du matin, la boutique de la famille Assad où il travaille et est hébergé. « Rester donc à l'écart de la vie créole. S'employer même à se rendre invisibles aux yeux du plus grand nombre » (RS : 90) : telle est la règle que se sont fixée ses compatriotes. De la même manière, Fang-Li ne sort voir la mer qu'au petit matin, avant le lever du soleil, alors que l'« En-Ville sommeille » : « Je suis donc invisible », insiste-t-il, avant d'ajouter, « comme ils nous aiment » (CC : 15). L'adjectif « invisible » est donc employé dans les deux romans comme attribut du sujet immigrant « nous », révélant sa difficulté d'intégration.

D'ailleurs, l'obligation d'invisibilité qui frappe les Levantins comme les Chinois a été annoncée dans l'incipit in medias res de Case à Chine, dès la première phrase :

Ils ne nous supportent qu'invisibles. Comme ces trois étoiles orphelines qui, au devant-jour, toujours tardent à s'effacer. (CC : 13)

La syntaxe reflète la séparation entre le sujet pluriel « ils » et l'objet invisibilisé « nous », comme pour souligner la mise à l'écart de tout une partie de l'île. Aussi le « nous » semble-t-il caractérisé par une double insularité. L'effet d'isolement est renforcé par la comparaison avec les étoiles du petit matin qui ne brillent que lorsque le soleil n'est pas encore paru. Or, l'invisibilité qui consiste à se dérober à la vue et à éviter la rencontre met en péril tout espoir de créolisation. Comment passer d'un nous racial à un nous créole ensouché ? À l'instar des étoiles qui « tardent à s'effacer », il s'agit de résister à l'invisibilisation et de se trouver une place dans la société créole – la comparaison des invisibles aux étoiles du devant-jour leur en ayant déjà accordé une au sein du cosmos antillais. En effet, en regard de la discrétion forcée qui caractérise les immigrants, les récits montrent aussi l'énergie dont ils font preuve pour « s'ensoucher ».

Dans Case à Chine, le personnage de « Mâ » constitue une force d'ensouchement à double-titre. En premier lieu, Mâ s'insurge avec force contre Fang-Li qui rêve de rentrer en Chine : « mon pays, c'est ici », assure-t-elle avant de reprendre, « la Martinique, c'est chez moi ! » (CC : 30). En affirmant sa volonté personnelle par le possessif « mon » et le pronom de première personne du singulier « moi », sans doute Mâ s'extrait-elle du nous communautaire de ceux qui sont considérés comme des « gens-du-dehors » (CC : 30). À cet égard, Mâ n'est pas sans rappeler Nalima dans La Panse du chacal, lorsqu'elle supplie Vinesh de renoncer à son idée de rapatriement et lui déclare :

Notre pays est désormais celui-ci. Sans le travail des Indiens, les plantations se seraient effondrées, les Blancs auraient été ruinés et les Nègres condamnés à quémander un quignon de pain aux chiens. Nous avons reconstruit la Martinique. Elle est à nous aussi, à présent (PC : 334).

Par ailleurs, dans le récit de Case à Chine, le discours de Mâ coïncide avec la dénomination « la rue Chine » (CC : 29) que les gens du quartier donnent à la rue sans plaque où se trouve « Case à Chine » (CC : 26), la boutique de Fang-Li et Mâ. Tout se passe comme si ce baptême attestait à la fois l'extranéité de la famille de Mâ et leur intégration. En second lieu, Mâ est le ferment de l'implantation chinoise en Martinique puisque c'est elle qui, en tant que femme donneuse de vie, « final de compte, ensoucha définitivement la race chinoise en terre créole avec une paire de marmaille » (CC : 13). L'usage du verbe créole ensoucher témoigne du geste de plantation et de l'enracinement qui en résulte.

Le même verbe est d'ailleurs employé dans La Rue des Syriens qui relate les efforts des migrants orientaux pour s'intégrer dans la société créole hiérarchisée racialement et socialement, par le commerce notamment. Insistant sur le fait que les Levantins doivent « besogner très dur » (RS : 69), le roman raconte leur rêve perdu de l'Eldorado américain :

Ils n'atteignirent point le Paradis malgré l'insigne splendeur des noms de lieux en cette terre tant rêvée du Couchant […]. Alors, ils courbèrent l’échine et s’ensouchèrent dans le travail, oui… (RS : 93)

À l'inverse de l'intégration qui désigne l'introduction d'éléments dans un ensemble, l'ensouchement témoigne du rapport particulier qui se crée entre les immigrants et le nouveau sol sur lequel ils se trouvent. À ce titre, l'intégration des immigrants se ferait d'abord par la terre antillaise, avant d'être liée à l'insertion dans la société humaine créole.

Aussi n'est-ce pas anodin que les romans Case à Chine et Rue des Syriens portent des noms de lieux, comme autant de points d'ancrage des personnages en Martinique. D'ailleurs, la dénomination « Case à Chine » paraît en elle-même parler de l'ensouchement, par le biais de la complémentation nominale : d'une part, elle dit l'enracinement chinois dans une habitation répandue dans le paysage antillais ; d'autre part, elle atteste l'existence de ce lieu dans le langage courant des habitants, comme le montre l'usage de la périphrase populaire. De même, la rue François Arago des commerçants syriens est rebaptisée « Rue des Syriens », reconnaissant ainsi l'enracinement spatial des Levantins dans l'En-Ville tout en le circonscrivant à un espace réduit. Comme pour la désignation raciale du nous immigrant, la nomination des lieux où se situent leurs commerces est l'occasion d'une reconnaissance d'un enracinement socio-spatial autant que d'une mise à l'écart.

Au terme de ce premier temps de l'analyse, il apparaît que l'emploi du pronom nous dans les trois romans est moins porté par un narrateur créoliste que par un narrateur communautaire. Dans la mesure où nous ne décrit rien en lui-même, comme nous l'avons vu avec Michel Charolles, tout se passe comme si le regard extérieur des habitants de Martinique obligeait le locuteur à se situer au sein d'un groupe d'immigrants, avec nostalgie, ironie ou volonté. L'emploi du nous est donc intéressant en tant qu'il exprime des heurts et des tensions caractéristiques du contact entre les communautés, ou, pour le dire avec les mots de Marielle Macé, des « dénouages » davantage que des « nouages » (Macé 2017 : 474) extra-communautaires.

Cette conception du nous rejoindrait la notion de « diversalité » qui apparaît dans L'Éloge de la Créolité et que Jean Bernabé présente comme « la reconnaissance de la différence comme étant une donnée incontestable et incontournable » (Bernabé 2012 : §24). Dans la mesure où, « la différence, chose normale, devrait normalement engendrer l’acceptation de l’Autre dans son altérité » (Bernabé 2012 : §24), on comprend mieux pourquoi les romans de Raphaël Confiant font apparaître des spécificités communautaires. Aussi les récits se donnent-ils comme les lieux d'un exercice à la coexistence, au risque de créer ce que Jean Bernabé appelle « l'effet-boomerang de la diversalité » (Bernabé 2012 : §29), c'est-à-dire de sembler favoriser l'idéologie communautariste plutôt que de la juguler.

Cependant, les romans de Raphaël Confiant racontent aussi comment quelque chose du nous communautaire se modifie au contact de la diversalité. Je gage que le nous narratif qui ouvre les récits ne serait pas exactement le même que celui qui les clôt, en particulier parce qu'il a été modifié de façon sensible. Ainsi le nous de la saga romanesque créole que compose Raphaël Confiant serait-il à analyser comme un lieu énonciatif buvard, qui se modifie dans le rapport avec d'autres « eux » communautaires, en intensité plutôt qu'en extension.

2. Expériences communes, vers la construction d'un destin commun

J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives.

Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, 2000.

Dans les récits de Raphaël Confiant, la créolisation s'opère par le biais de contacts sensibles, au premier chef celui de la chaleur qui « abasourdi[t] » (RS : 19) les arrivants. Les incipit des trois romans activent le sens du toucher, avec la personnification de la « férocité du soleil tropical » (RS : 13) qui fatigue Wadi dans La Rue des Syriens, la métaphore culinaire du « migan de chaleur moite » (PC : 14) des champs de canne qui envahit la mémoire du narrateur de La Panse du chacal, ou encore la description des effets d'un soleil « prédateur » qui surprend le narrateur de Case à Chine au petit matin en provoquant « une chaleur subite » (CC : 13). Aussi le contact sensible des immigrants avec l'atmosphère tropicale est-il l'occasion d'une plongée dans l'île où ils ont débarqué.

D'une part, à l'échelle des trois romans, les échos entre les textes favorisent la création d'une grande communauté migrante, unie par des expériences communes. D'autre part, au niveau de chacun des personnages, la rencontre avec l'atmosphère insulaire tropicale résonne étrangement avec leur lieu d'origine. En effet, toutes les terres d'émigration ont en commun d'avoir été frappées par la sécheresse, poussant les Indiens, les Chinois et les Syriens à prendre la mer. Ainsi les romans esquissent-ils des parallèles entre les sensations associées aux lieux de départ et à ceux de l'arrivée. Enfin, l'expérimentation de la chaleur aboutit à une réelle immersion des immigrants dans l'île, comme pour les relier à tous ceux qui y vivent. En ce sens, c'est bien l'expérience similaire des mêmes lieux qui rassemblerait la diversalité des êtres qui y vivent.

2.1. Des expériences sensibles qui rassemblent

Les récits de Raphaël Confiant s'appuient sur les motifs de la Terre Promise et de l'exil pour mettre en parallèle les histoires des descendants d'esclaves et des migrants, et ainsi faire apparaître l'idée un destin commun. Dans les trois romans en effet, les parcours des immigrants font écho à l'histoire de l'esclavage, notamment parce qu'ils font l'expérience de l'océan et de la plantation. Par exemple, le narrateur lyrique de La Panse du chacal chante la « Canne, douleur séculaire » (PC : 33, 65, 93) pour laquelle les Indiens et les Nègres partagent la même haine (PC : 232). Dans Case à Chine également, la « canne lacère » les immigrants asiatiques que les békés ont placés dans « les anciennes cases à esclaves » (CC : 61). Chen-Sang devient même un « Chinois-marron » (CC : 117) et il « maronn[e] » avant de « se mu[er] en une créature de légende » magnifiée par les conteurs. Le parcours des immigrants est donc l'occasion de « célébrer la renaissance d'une culture » fondée sur « le système de la plantation » (Bernabé 2012 : §16).

Il semble que toutes ces étapes changent le nous. C'est bien ce qu'annonce le narrateur de Case à Chine, dans son chant d'ouverture au « Deuxième cercle » :

Au bout des Trois Océans et de leurs enrageaisons subites – combien de terres entrevues, d'appellations happées à la venvole (Formose, île de France, Pondichéry, cap de Bonne-Espérance) ! – l'ensouchement.

L'île qui d'abord renferme, enferme, avant d'offrir sa démesure car ici-là, se sont rejoints un paquet de peuples, une charge de langues, une infinité de dieux, tout un méli-mélange de sauvagerie et d'heureuseté.

Succède alors le temps de l'enfantement […].

Mais ce n'est pas pour dire que le Pays d'Avant se soit dissous dans le tremblé de la Mémoire, non ! (CC : 109)

Le voyage affecte l'identité du nous immigrant, de même que la découverte de l'enfermement insulaire. Les « enrageaisons », « l'ensouchement », puis « l'enfantement », ainsi que le contact avec « tout un méli-mélange », modifient donc le nous. Or, l'ensouchement n'est pas pour autant un effacement : le nous est à la fois celui d' « ici-là » et celui du « Pays d'Avant ». Je voudrais suivre cette piste d'interprétation pour étudier la double lecture que l'on peut faire du pronom nous dans certaines scènes fondatrices des trois romans de Raphaël Confiant. Mon étude se centrera sur les expériences marines des personnages.

Les traversées océanes par les Orientaux font explicitement référence à celles des esclaves pendant la traite négrière. Aussi modifient-elles la référence du nous qui, comme on s'en souvient, dépend du contexte situationnel.

Dans La Panse du chacal par exemple, dans le chapitre intitulé « Traversée de la mer de feu », Devi parle de l'Amérique comme d'une terre si lointaine qu'on dirait un « mirage » : « Peut-être n’existe-t-elle pas du tout », interroge-t-elle alors, « Peut-être que les Anglais nous conduisent dans leur pays, en Europe, pour que nous leur servions de domestiques » (PC : 126). Ainsi formulées, les hypothèses de la femme d'Adhiyamân créent un effet d'ironie dramatique à plus d'un titre. D'une part, les îles de la côte américaine vers lesquelles le bateau fait voile sont effectivement européennes. D'autre part, l'état de domestique qu'elle entrevoit se confirmera puisqu'elle et son mari travailleront dans les plantations de l'Habitation Courbaril. Enfin, son intuition formulée à la première personne du pluriel réalise l' « élargissement » d'un je « qui s’ouvre et qui s’est dilaté » (Bailly 2015 : 170), selon les mots de Jean-Christophe Bailly : l'usage du nous permet à Devi d'intégrer son mari ainsi que les Indiens embarqués comme eux sur le navire, mais aussi tous ceux qui, avant, ont connu la même destinée. Aussi l'emploi du nous n'est-il pas anodin : sa plasticité autorise l'élargissement de sa référence, unissant les destins des émigrants indiens et des esclaves africains qui les ont précédés, tous débarqués dans les îles des Caraïbes sans vraiment savoir ce qui les attendaient.

Les scènes de traversées ponctuent également le récit de La Rue des Syriens. Alors que le « Niarchos » traverse une effrayante tempête, Jaffar, le compagnon de route de Wadi, marmonne :

nous voici presque devenus des esclaves ! Oui, nous sommes des galériens, mes frères. Des galériens des temps modernes. (RS : 67)

L'apostrophe fraternelle qui accompagne le nous le situe au sein de la communauté des Levantins. Cependant, la comparaison des immigrants aux esclaves tend à élargir la référence du nous, d'autant plus que l'image qui s'appuie sur le verbe devenir frôle la métamorphose. Le nous porte donc une expérience de la traversée des mers qui est commune aux « galériens des temps modernes » et aux « esclaves », devenant ainsi intemporelle.

Enfin, dans Case à Chine, l'immigrant chinois Fang-Li rêve au bord de l'eau : « c'est par la mer que nos grands-parents sont venus dans ce pays » (CC : 27). Si le possessif de première personne du pluriel réfère au je du personnage songeur, il pourrait également être employé par un autre je habitant de l'île. En effet, au fur et à mesure que les générations des différents habitants se sont ensouchées dans la terre martiniquaise, tous pourraient parler de leur aïeux avec les mêmes mots que Fang-Li. Le nous romanesque se trouve donc modifié par l'expérience de la traversée et tout se passe comme s'il s'élargissait dans le temps pour prendre la mesure de la communauté fraternelle de ceux qui ont connu la même expérience sensible de la mer. À ce titre, il permet la construction d'une ancestralité commune aux immigrants et aux descendants d'esclaves, ce « partage symbolique des ancêtres » (Bernabé 2012 : 38) nécessaire à la Créolité. Finalement, ce pronom nous pourrait se définir comme « tout cet entrelacement de voix et de rêves, oui ! » (CC : 11), que chante la voix narrative au début de Case à Chine.

Ainsi, comme l'atteste le narrateur lyrique de Case à Chine au début du « Quatrième cercle », le nous romanesque se trouve modifié au cours des récits de Raphaël Confiant :

À nous nommer et nous surnommer tous « Chine », […] ils croient nous plonger dans l'indistinct et, de nos vies, ils ne veulent retenir que ce qu'ils croient être notre impassibilité immémoriale.

Ils ne se rendent pas encore compte que, le temps ayant fabriqué du temps, nous avons fini par devenir eux. Non pas le « Eux » qu'ils étaient avant notre débarquée dans ce pays-là, moignon de terre aligné sur cet arc de cercle qui dessine un si beau cil à l'Amérique, mais un nouveau « Nous » (CC : 309).

Patiemment, au fil des histoires et des pages, La Panse du chacal, Case à Chine et Rue des Syriens construisent narrativement et poétiquement ce nouveau nous.

2.2. Comment faire communauté ?

La volonté de vivre ensemble des personnages issus de différentes communautés se fait jour à travers le topos romanesque des rencontres amoureuses. Des couples créoles se forment : le jeune Indien Vinesh et la Négresse Hortense, qui lui assure d'ailleurs que « [t]outes les races ont quèque chose de bien, sinon le Bondieu serait pas le Bondieu » (PC : 31) ; Devi l'indienne et Anthénor le syndicaliste socialiste de l'Habitation Courbaril ; Justina et « Monsieur Chine » (CC : 24) ; Wadi et Fanotte. En sus des métissages amoureux, les romans racontent l'entremêlement des langues et l'apprentissage du créole, ainsi que l'importance que prennent les commerces tenus par les immigrants, à l'instar de Meï-Wang, la mère de Mâ, qui nourrit tous les travailleurs en remplissant de nombreuses gamelles dans sa boutique (CC : 80).

Néanmoins, dans la société créoliste qui peuple les romans de Raphaël Confiant, la question Béké demeure comme un obstacle. C'est aussi ce que souligne Jean Bernabé dans son bilan « La Créolité, vingt ans après » :

Je vous propose le résultat de réflexions provoquées par le paradoxe suivant : comment se fait-il que les Békés, qui ont été partie prenante du processus de créolisation dans ses dimensions linguistique et culturelle, continuent après plus de quatre siècles à maintenir un système d’apartheid qui fait d’eux une caste dominante au plan économique ? (Bernabé 2012 : §30)

Aussi, le nous qui se constitue progressivement dans les textes pourrait bien se former contre « eux » les Békés, voire les mulâtres. Dès l'incipit de Case à Chine, en effet, le narrateur accuse – souligne et condamne – la séparation qui existe entre deux mondes :

[le] canal nauséabond qui longe La Levée et trace comme une raie d'infamie entre le monde des grandes gensses – qu'on dit mulâtres – et le nôtre, ce Terres-Sainville tout en cases délabrées, de refuge à la négraille, des Indiens en dérade rêvant d'un improbable rapatriement à Pondichéry ou à Yanaon ainsi que nous autres, les Yeux-Fendus, qui nous tenons à l'écart de toute chimère. (CC : 14)

La délimitation est marquée à la fois dans l'espace par la puanteur du canal et dans l'énonciation par le possessif « le nôtre » qui se distingue des « grandes gensses » mulâtres. Avant d'être le nous des « Yeux-Fendus », la première personne du pluriel est employée pour désigner un lieu loqueteux. La distinction qui se fait jour apparaît donc surtout comme une division sociale.

Dans La Panse du chacal, l'habitation Courbaril reflète « le monde créole […] avec ses castes et ses interdits » que le narrateur indien Vinesh compare au sien : « tout en haut, les Békés-brahmanes, au milieu les mulâtres-vaishya », décrit-il, « en bas les Nègres-shudra et encore plus bas, nous autres, les Indiens-parias » (PC : 202-203). Lors de la « Grève Marchante », il fait l'expérience de la lutte sociale et comprend le danger de s'allier au Béké. D'ailleurs, tout comme le syndicaliste Anthénor qui rêve « d’unir les travailleurs nègres et indiens contre la grandipotence des Blancs » (PC : 334), l'indien Moutoussamy mène la grève en plaidant pour l'union des ouvriers de la plantation contre le maître béké :

Indiens et Nègres, Nègres et Indiens, c’est du pareil au même ! D’ailleurs, notre peau n’est-elle pas du même noir ? Le Blanc a toujours cherché à nous diviser mais, à présent, il nous faut redresser la tête. C’est pas parce qu’on a signé un contrat qu’on doit lui obéir au doigt et à l'oeil, tonnerre du sort ! » (PC : 210)

Dans la harangue de Moutoussamy, la référence de la première personne du pluriel fluctue. Si « notre peau » réfère aux Indiens – puisque le je du locuteur s'associe au destinataire Vinesh pour le convaincre –, le pronom « nous » qui figure en position de complément du verbe diviser et de l'expression redresser la tête, inclut aussi les Nègres. Le nous émerge donc au sein de la lutte sociale contre la domination séculaire des Békés qui se perpétue au fil des migrations.

De même, à la fin de La Rue des Syriens, Antonin, le gardien du port et ami de Wadi, oppose les « petits commerces » des syriens aux « gros capitalistes » (RS : 315). Le modèle économique des Syriens les différencie des Békés : ce n'est qu'en cela qu'ils sont intégrés à la population antillaise. C'est pour cette raison qu'Antonin aide secrètement au port « ceux qu’[il] qualifiait de ''petits capitalistes'' par opposition aux gros qu’étaient les mulâtres et les Blancs créoles » (RS : 156). D'ailleurs, après la guerre, « la population des bas-quartiers de l'En-Ville » décrète qu' « il y aurait les Syriens profiteurs d'un côté et les Syriens au bon cœur (ou ''donnants'' en créole) de l'autre » (RS : 376). En outre, on peut voir apparaître dans le roman un parallèle entre la domination des Roumis en Orient et celle des Békés en Martinique (RS : 26). À cet égard, le « Nous » se construit contre « Eux » – les Békés capitalistes.

À la suite de Benveniste, qui insiste sur la « jonction entre le ''je'' et le ''non-je'' » (Benveniste 1966 : 233) qui est au cœur du nous, Marielle Macé suggère de l'appréhender moins comme une affaire d'identité que comme une question de lien (Macé 2017 : 472). Dans les récits de Raphaël Confiant, le nous pourrait finalement être plus social qu'identitaire. Il serait l'expression de la voix de « la population, celle des bas quartiers de l’En-Ville » (RS : 376) qui s'invente dans des lieux populaires. Le nous créole émerge depuis ces lieux, que l'on pense à l'habitation Courbaril de La Panse du chacal ou encore aux rues, Rue à Chine ou à la Rue des Syriens. Ainsi des lieux créolistes se constituent-ils au fil des textes, comme autant d'habitacles d'un « nous » en création – des lieux de « nostrations » (Bailly 2014), pour le dire avec les mots de Jean-Christophe Bailly repris par Marielle Macé (Macé 2017 : 473). La description lyrique de la Rue des Syriens, où les cultures populaires multiples se croisent de façon non uniformisante, révèle que le narrateur en fait un lieu de la créolité :

Rue François-Arago. Rue des Syriens.

Cœur battant de l’En-Ville où résonnent la tonitruance des crieurs acharnés à vanter une marchandise qui n’avait, ô vantardise, pas son pareil dans le restant de l’archipel, l’aller-venir épileptique des djobeurs poussant en zigzag leurs charrettes à bras décorées de photos d’actrices de cinéma découpées, avec un soin presque maniaque, dans des journaux d’En-France, la litanie douce des marchandes de confiseries créoles et de pistaches grillées assises sur leur petit banc qui s’éventent dans des poses de madones noires, les chanters lancinants de Syrie et du Liban qui s’élèvent de postes de radio tout en boiseries, les rafales d’arabe des commerçants entre deux-trois phrases doucinées en créole, le ouélélé d’une clientèle avide de toucher, de caresser, de soupeser, de jauger, le crachotement des moteurs moult fois rafistolés des vieilles automobiles américaines. Tout ce héler-à-moué ! (RS : 375).

Finalement, dans les récits, qui dit « nous » ? Dans la mesure où seul le locuteur narrateur endosse la première personne du pluriel, le nous qui se fait entendre et se créolise dans les trois romans de Raphaël Confiant est moins une construction identitaire qu'une voix collective littéraire. Dans Case à Chine d'ailleurs, le nous n'est pas stable et la narration oscille entre le je et le tu (CC : 14-15). Ainsi le narrateur Raphaël, avatar de l'auteur, s'efforce-t-il de rassembler en lui-même toutes les générations d'immigrants chinois de sa famille que son grand-père, lui, distingue : « vous autres qui êtes de la troisième génération », murmure-t-il en traçant les caractères chinois, tandis que sa fille les qualifie de « simagrées » (CC : 19). En outre, la saga créole de Raphaël Confiant propose plus largement une réflexion sur les migrations qui caractérisent le monde contemporain et que la Martinique, tout comme les autres îles de « cet arc de cercle qui dessine un si beau cil à l'Amérique », ont connu depuis longtemps. Le nous de Raphaël Confiant se donne donc comme un espace mettant en voix et en récit des expériences littéraires de la créolité.

Bibliographie

Arnold, Albert James, La Littérature antillaise entre histoire et mémoire 1935-1995, Paris, Classiques Garnier, 2020.

Bailly, Jean-Christophe, « ''nous'' ne nous entoure pas », Vacarme, n° 69, automne 2014, p. 172-195.

Bailly, Jean-Christophe, L'élargissement du poème, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2015.

Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966.

Bernabé, Jean, « La Créolité, vingt ans après », Caliban [en ligne], n°31, 2012. URL : http://journals.openedition.org/caliban/353

Charolles, Michel, La référence et les expressions référentielles en français, Gap/Paris, Oprhys, 2002.

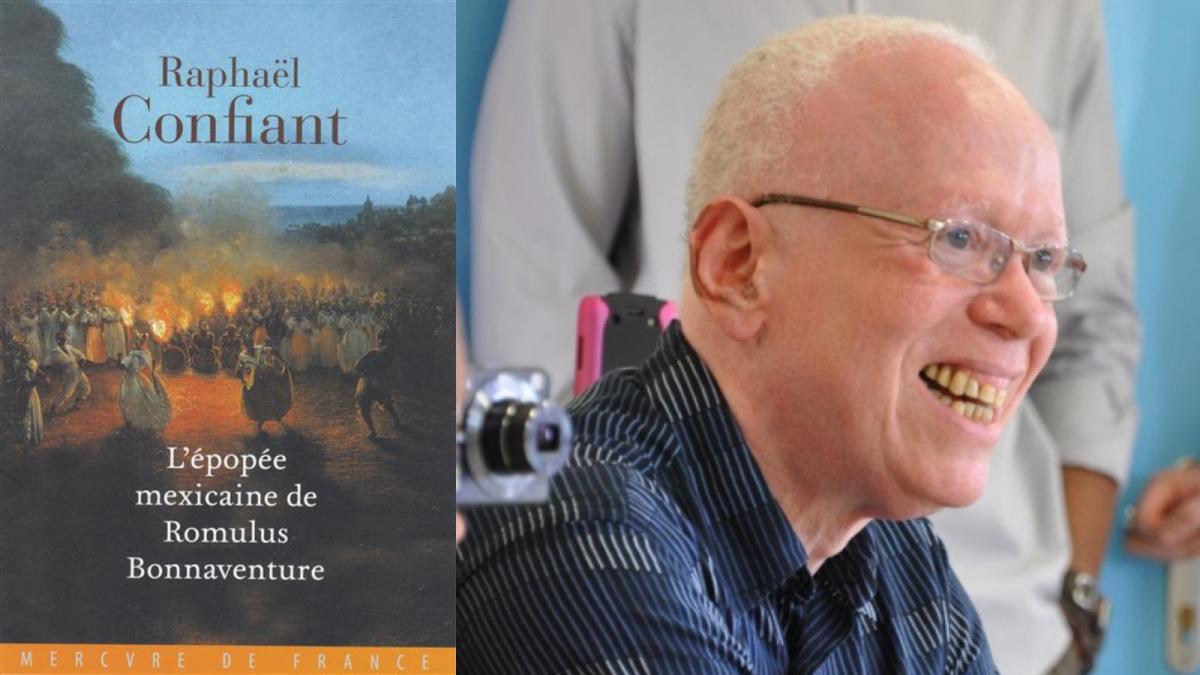

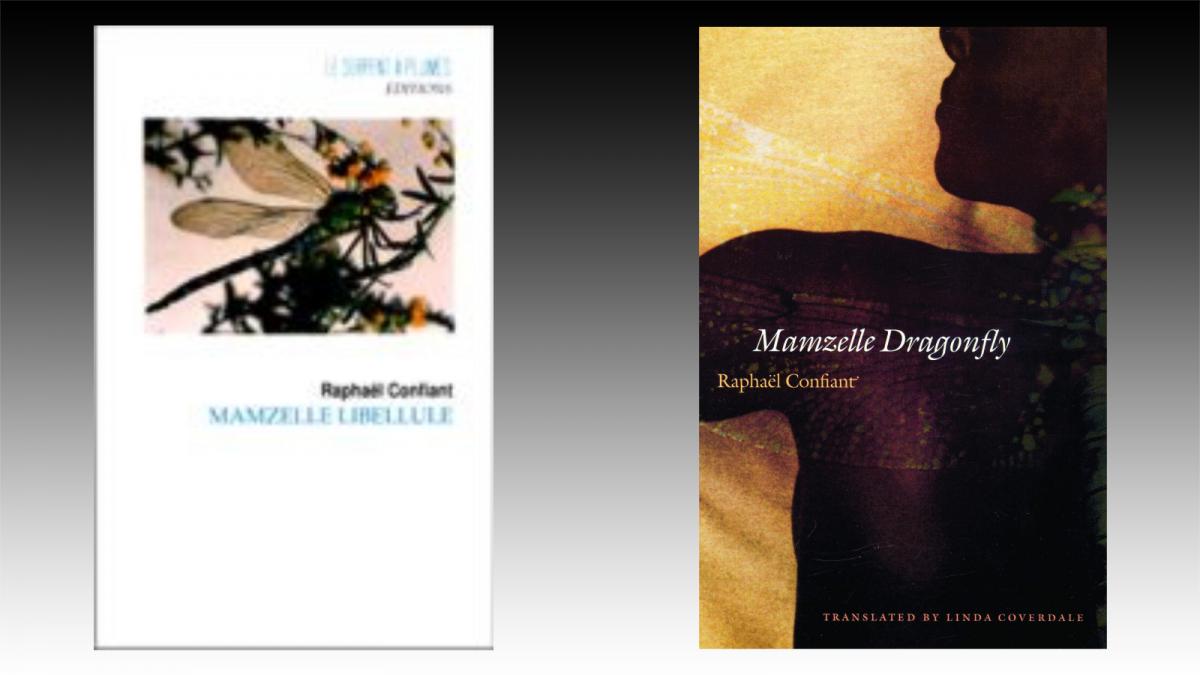

Confiant, Raphaël, La panse du chacal, Paris, Mercure de France, 2004.

Confiant, Raphaël, Case à Chine, Paris, Mercure de France, 2007.

Confiant, Raphaël, Rue des Syriens, Paris, Mercure de France, 2012.

Dorlin, Elsa, La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris, Éditions La Découverte, 2006.

Glissant, Édouard et Noudelmann, François, L'Entretien du monde, Éditions des Presses Universitaires de Vincennes, 2018.

Macé, Marielle, « ''Nous'' », Critique, 2017/6-7 (n° 841-842), p. 467-468. URL : https://www.cairn.info/revue-critique-2017-6-page-467.htm

Marielle Macé, « ''Nouons-nous''. Autour d’un pronom politique », Critique, 2017/6-7 (n° 841-842), p. 469-483. URL : https://www.cairn.info/revue-critique-2017-6-page-469.htm

Singaravelou, Les Indiens de la Caraïbe, tomes 1 et 2, Paris, L'Harmattan, 1991.

Notes

1 Dans La matrice de la race, Elsa Dorlin nous apprend que, à la fin du XVIIème siècle, les traités de médecine coloniale « divisent communément la population des possessions outre-mer en trois ou quatre grandes catégories : les "habitants'' (c’est-à-dire les colons propriétaires), les Indiens ou les Caraïbes (Indiens des Antilles), les esclaves et les créoles (c’est-à-dire la population blanche ou noire, servile ou libre, née dans la colonie) ».

2 Raphaël Confiant, entretien sur le site « Indes réunionnaises ». URL : https://www.indereunion.net/actu/confiant/interRConf.htm

3 « Créole et sauvage Martinique de Raphaël Confiant. Invitation au voyage », Arte, 8'10'', URL : https://www.arte.tv/fr/videos/089674-000-A/creole-et-sauvage-martinique-de-raphael-confiant/

4 Voir la notion d'« ethnoclasse » mobilisée par Albert James Arnold.

5 Raphaël Confiant, « Les Syro-Libanais sont le sixième peuple fondateur du peuple martiniquais », entretien avec Laurent De Saint Perier, Jeune Afrique, 3 septembre 2012. URL: https://www.jeuneafrique.com/174511/societe/rapha-l-confiant-les-syro-libanais-sont-le-sixi-me-peuple-fondateur-du-peuple-martiniquais/

Auteur

Alice Desquilbet

Université Paris III Sorbonne Nouvelle, alice@desquilbet.org

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 197 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

- "Grif An Tè" (1979-83), le premier journal martiniquais entièrement en créole

- L'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence et ses anciens étudiants

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

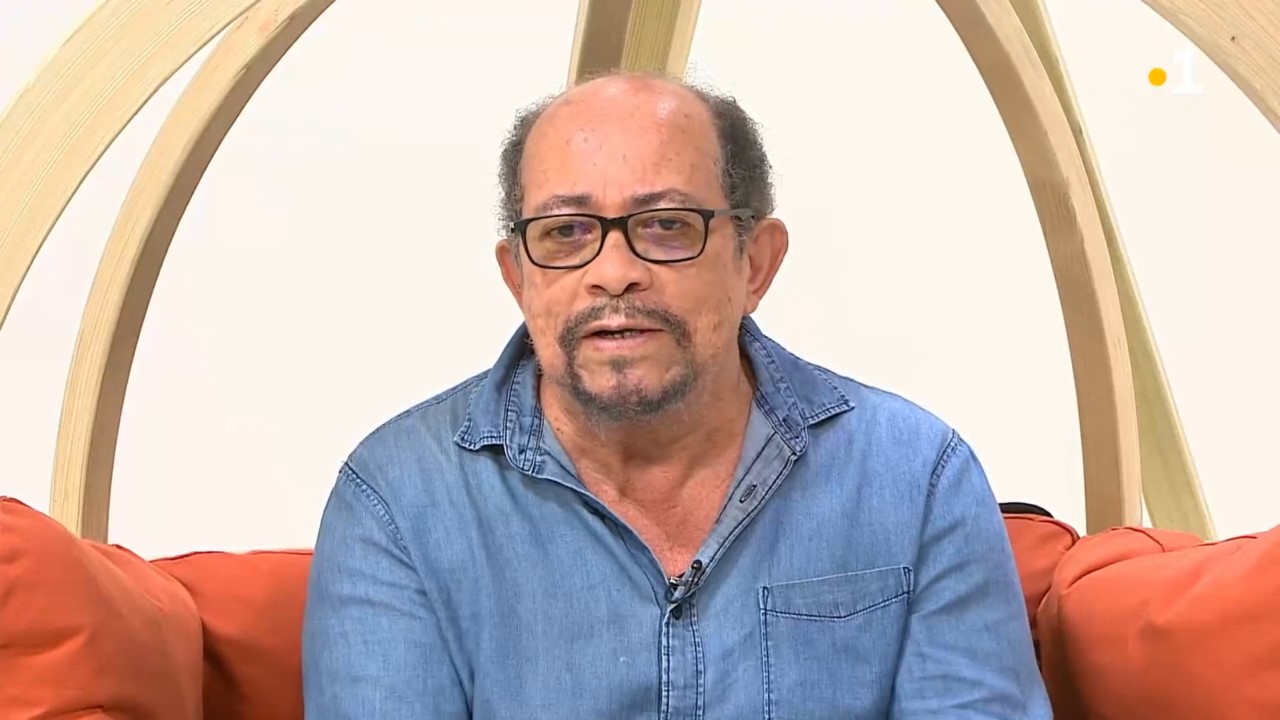

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1229915

- Visiteurs : 89231

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37