Du taxi-pays au téléférique

A l'invitation de Serge Capgras, président de la section martiniquaise de COBATY, qu'il définit comme suit : "Le Cobaty est une association internationale qui regroupe environ 5 000 professionnels au sein de 136 associations à travers huit pays. Ces professionnels représentent environ 175 métiers différents, tous liés, de près ou de loin, à l'acte de bâtir. On retrouve parmi eux des notaires, des ingénieurs, des architectes, des avocats, des géomètres, etc. Son réseau International permet d'échanger sur les meilleures pratiques, d'avoir une vision globale des projets urbains et d'être en lien avec des initiatives du monde entier".

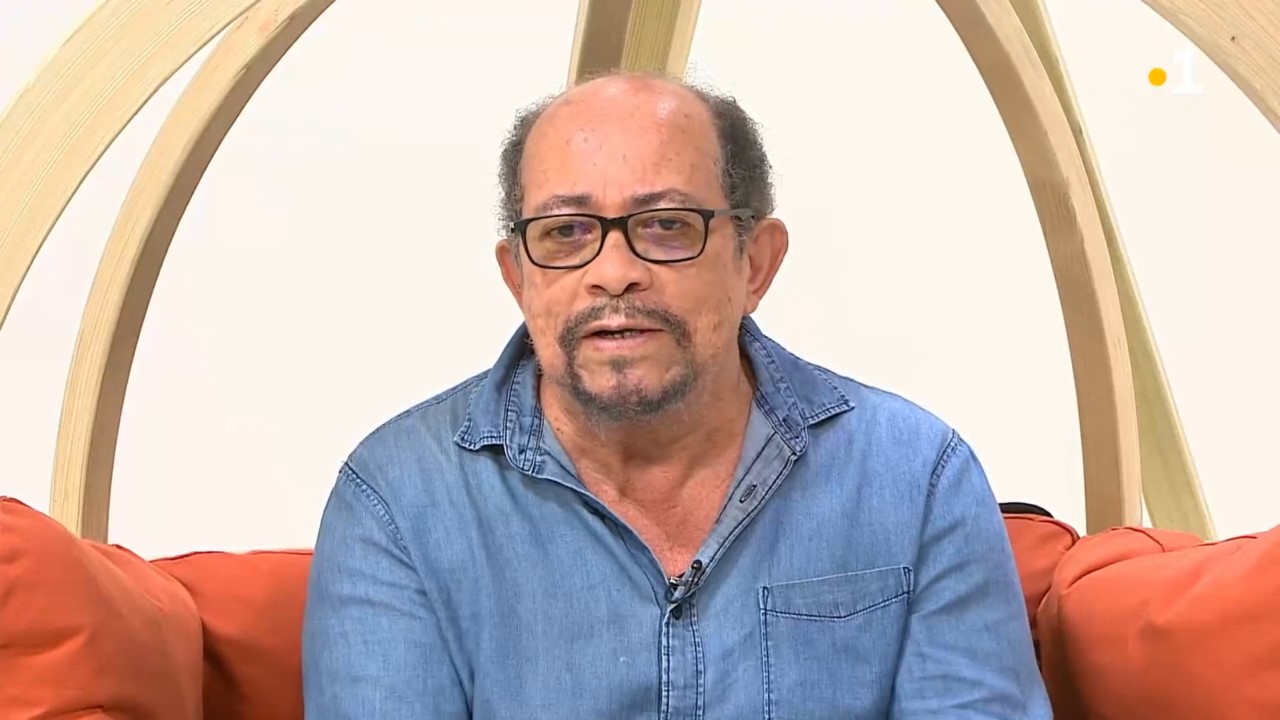

J'ai présenté la communication ci-après le samedi 08 octobre, cela dans le cadre d'un forum de deux jours rassemblant différents acteurs des transports en Martinique. Il s'agissait de relancer l'idée du transport par cable pour lequel des études de faisabilité avaient été établies à l'époque de la mandature d'Alfred Marie-Jeanne à la CTM (Collectivité de Martinique) entre 2015 et 2021.

***

Du taxi-pays au téléférique

Bonjou tout moun/Bonjour à tous et à toutes

Je suppose que mon ami Serge Capgras m’a demandé de présenter cette communication face aux spécialistes du transport que vous êtes parce que dans nombre de mes romans, j’évoque le « taxi-pays » d’antan. Celui des années 1950-70 plus exactement. En effet, j’ai eu un oncle, du côté maternel, Salvie Augustin, qui était titulaire d’une ligne de taxi-pays entre le Morne Carabin (dans la commune du Lorrain) et ce que personne à l’époque n’appelait ni Fort-de-France ni Foyal ni Fodfwans mais bien « En-Ville ». J’ai vécu ma prime enfance à l’en-haut de ce morne et y ai fait mes premières années d’école. Je ne résisterais pas à l’envie de vous présenter le tout premier diplôme de mon existence et celui qui m’est le plus cher si j’utilisais le « pauvre point » ou power point mais cet outil sert à présenter des chiffres, des graphiques et des statistiques et moi, je n’en ai aucune. Seul mon vécu s’exprimera…

A l’époque, les campagnes, surtout les mornes, n’étaient reliées aux bourgs que par des routes empierrées qui avaient la fâcheuse habitude de s’éroder en période d’hivernage et souvent « descendre au bourg », comme l’on disait, était déjà une première équipée, certes moins longue et moins dangereuse que de « descendre en ville ». Que je me garde d’oublier que nous n’avions pas encore l’électricité et que nous nous éclairions avec des lampes à pétrole ! Pour ma famille, ce n’était toutefois pas la misère car mon grand-père maternel, le père de Salvie, donc possédait des terres tant au Morne Carabin que dans l’étroite vallée (« koulé » disions-nous en créole) de Macédoine où il avait une petite distillerie dont les ruines sont encore visibles et où je me rends une fois par an en pèlerinage.

Je n’ai jamais su comment Salvie avait acquis la ligne de taxi-pays reliant le Morne Carabin et l’En-ville mais je me souviens d’avoir maintes fois effectué ce voyage de deux heures pour seulement une quarantaine de kilomètres. Dans les années 50-70, les routes n’étaient pas celles qu’elles sont de nos jours et les portions qui étaient droites bien moins nombreuses. L’équipée démarrait à 4h du matin, dans une demi-pénombre, un dimi fè-nwè, dans l’allée conduisant à la maison de mon oncle. Des grappes de femmes de tous âges, encore vêtues à la créole (aucune ne portait de pantalon !) se pressaient dans notre cour, de lourds paniers sur la tête chargés de fruits et de légumes que l’employé de Salvie se chargeait de hisser sur le teg autrement dit le toit de cet impressionnant véhicule moitié-métal moitié bois et vivement coloré. Il s’agissait de camions américains Dodge (à cette époque les voitures françaises et européennes étaient rares en Martinique) surmontés d’une énorme carapace en bois sur la partie arrière, sorte d’habitacle muni de fenêtres à ciel ouvert c’est-à-dire dépourvues de vitres. Le tout était surmonté d’un vaste prélart, bâche en caoutchouc ou en plastique, je ne m’en souviens plus, qui était prestement déployé par l’employé en cas de pluie subite, chose qui n’était pas peu fréquente.

L’embarquement prenait parfois du temps tellement les passagers et leurs bardas étaient nombreux. Une sorte de silence s’instaurait au moment où mon oncle Salvie prenait place derrière le volant et à ma stupéfaction de « petit Chabin sireur » comme j’étais surnommé, je voyais les visages changer : les femmes sortaient alors leurs chapelets et marmonnaient des prières chrétiennes, les rares passagers masculins arborant soudain un air grave. Dans la descente vers le bourg, chaotique à cause de l’état de la route, j’entendais « Mondié-Senyè, pwotéjé nou ! et des « La Vierge Marie-tous-les sains-du ciel » qui m’amusaient, inconscient à l’âge de six ou sept ans que j’avais, du danger Dans les virages, que nous appelions des « touwnan », s’élevaient des cris d’effroi parce que le taxi-pays donnait l’impression de chavirer. Mon oncle, imperturbable, gardait les yeux rivés sur la route d’autant que le soleil se levait à peine. Une fois la grand’route atteinte et que le taxi-pays prenait la direction du Marigot, les choses se calmaient un peu et nous rencontrions d’autres taxis-pays, d’autres communes, qui filaient eux aussi vers l’En-Ville. A cette époque, assez peu de gens possédaient des voitures et la route était donc libre, ce qui fait que les mêmes passagers qui au départ du Morne Carabin faisaient montre de frayeur et invoquaient la Vierge Marie, incitaient mon oncle à doubler tel ou tel autre taxi-pays avec lequel existaient des rivalités qui m’étaient inconnues. Chaque taxi-pays arborait fièrement un nom comme L’Etoile du Nord ou Le Champion de l’Atlantique.

Alors mon oncle, poussé par ses passagers ou par sa propre fierté s’employait à doubler tel ou tel taxi-pays, les passagers l’y incitant avec des « Chofè chofé ! » frénétiques, chose qui dans certains cas pouvait provoquer des accidents. Au bout d’une heure de route, avant l’arrivée à Trinité, tout le monde se calmait ou plutôt « prenait des milan » comme l’on dit en créole, c’est-à-dire échangeait des ragots : est-ce la fille d’untel va mieux ? est-ce Man Félicien (à l’époque les femmes étaient dénommées avec le prénom de leur concubin ou de leur mari) est encore « an sitiasion », expression pudique pour dire « enceinte » ? Est-ce que ceci-est-ce que cela ? En créole uniquement ! A l’époque, les gens n’utilisaient le français que lorsqu’ils étaient fâchés. Le contraire d’aujourd’hui donc ! Les passagères m’offraient, selon la saison, des mangues, des mandarines ou des oranges douces. Parfois des tablet-koko ou des tamarins glacés que certaines vendraient à leur arrivée à Fort-de-France, à la gare des taxi-pays située à la Croix-Mission, en face du cimetière des riches, sur le boulevard de La Levée, rebaptisé aujourd’hui général De Gaulle.

Sur le trajet, les taxi-pays se voyaient contraints de faire une halte afin de vider une dame-jeanne d’eau fraiche dans leurs radiateurs. Cette tâche était dévolue à l’employé de mon oncle, « l’accoreur », celui qui voyageait tout à l’arrière et était chargé dans certaines montées trop à pic de descendre prestement du véhicule et de mettre un « kal » sous les roues-arrière afin que le véhicule, qui patinait dangereusement, ne redescende pas. I té ka koré taksi-péyi a ! A ces moments-là, les milan étaient vite remplacés par de nouveaux appels à Jésus et à la Vierge Marie. Aux différentes haltes dans les communes, pendant que l’accoreur remplissait le radiateur, il parait, selon les mauvaises langues, que mon oncle, bel homme », en profitait pour aller faire une petite visite à des « amies-a-cocottes ».

Restait donc, arrivés à Trinité, encore une bonne heure de route, jusqu’à l’En-Ville, la route du Robert n’existant pas encore. Il fallait passer par le Gros-Morne, puis Saint-Joseph et leur lot de virages dangereux. A partir ce de moment-là, les appels à Dieu le père tout comme l’échange de milan cessaient complètement. C’était le silence total ! Heureusement, il m’arrivait de prendre sommeil entre les passagères où j’avais été placé, n’ouvrant l’œil que lorsqu’un cri d’effroi était poussé. Au bout de deux heures, souvent un peu plus, nous débouchions enfin dans l’En-Ville où les campagnardes livraient leurs fruits et légumes à des djobè, colporteurs munis de brouettes qui les emmenaient au Grand Marché. En face de ce dernier, de la fenêtre de la maison de ma famille paternelle cette fois où je passais la journée, rue Antoine Siger, je voyais toutes nos marchandises de Morne Carabin et de Morne L’Etoile revendues par des marchandes d’En-Ville, des marchandes foyalaises. Et sur les trois heures de l’après-midi, mon oncle refaisait le trajet inverse vers Le Lorrain et notre lointain Morne Carabin, avec des passagères qui, pour beaucoup, avaient presque dévalisé les magasins de la rue des Syriens ; le nom familier de la rue François Arago, et qui semblaient ravies. Plus de « Jésus-Marie, protégez-nous ! » puisque descendre est plus dangereux que remonter. Et d’ailleurs plus lent ! Chacun se montrait alors ses achats avec fierté !

Puis, le temps des camions américains Dodge transformés en taxi-pays s’effaça et les bonm ou « bombes », véhicules de transport Renault beaucoup plus petits et plus rapides prirent progressivement leur place. Mon oncle eut sa « bombe » tout comme ses collègues et, sans disparaitre complètement, les rivalités s’estompèrent. Le trajet du Morne Carabin à l’En-Ville était passé de 2H à 1h15 environ. A bord du taxi-pays, la Martinique donnait l’impression d’un vaste pays, à bord de la « bombe », elle s’était rétrécie et devenue un petit pays. Avec nos voitures individuelles d’aujourd’hui, elle est un pays minuscule et quand on entend un Martiniquais d’aujourd’hui rechigner à se rendre au Vauclin, à Basse-Pointe ou au Morne-Rouge au motif que « fout sa lwen ! », en réalité, il veut parler de la durée du trajet à cause des innombrables embouteillages et non de sa longueur. Les gens du Marin ou de Sainte-Marie qui travaillent au Lamentin à Fort-de-France savent très bien de quoi je parle.

Puis, au taxi-pays de marque Dodge et à la « bombe » de marque Renault a succédé que le tonbé-lévé de marque Peugeot, véhicule de six ou sept places qui reliaient les différentes communes à l’En-Ville. Elles connurent un succès foudroyant au point qu’une publicité assurait qu’on pouvait en trouver des pièces même dans les pharmacies. J’ai eu un oncle, Astar, beaucoup plus jeune que Salvie, qui a eu sa 404, puis sa 504 Peugeot, et mon propre père, pourtant pas du tout transporteur, ne jurait que par ces véhicules. Ils n’avaient pas d’horaire fixe et il suffisait de se poster au bord des routes pour faire signe au premier tonbé-lévé qui passait. On comprend mieux alors l’origine du mot créole qui désignait ces véhicules ! Tonbé-lévé pourrait se traduire par « flip-flap ». On restait, en effet, très rarement à les attendre au bord des routes car il y en avait toujours un qui surgissait au bout d’un moment.

Tout comme les taxi-pays, puis les « bombes » d’antan, les tonbé-lévé se faisaient de la concurrence mais cela de manière plus rude car ils ne comportaient guère plus de sept ou huit passagers et pour être rentables, leurs chauffeurs devaient faire parfois deux, voire trois voyages par jour entre leur commune et Fort-de-France. Ayant habité un temps le Vauclin, il m’est arrivé, lorsque ma voiture était en panne, de voyager à bord d’un tonbé-lévé et j’ai gardé un souvenir ému des rencontres inopinées qu’on y faisait et des nouvelles surprenantes qu’on y apprenait. Seul problème : les Martiniquais n’avaient plus peur de voyager en véhicule automobile comme à l’époque des taxi-pays et des bonm, et à bord des tonbé-lévé pour la première fois de ma vie, il m’est arrivé d’avoir eu peur. Rares, très rares étaient les passagers qui demandaient aux chauffeurs de moli titak, de ralentir un peu, et moi, je n’osais pas le faire car j’avais conscience d’être une sorte d’intrus, de terre rapportée, bref de personne qui ne voyageait pas souvent à bord des tonbé-lévé. Certes, la grande majorité des chauffeurs étaient de véritables as du volant mais il arrivait que des accidents graves se produisent.

Et puis, la fin des tonbé-lévé est arrivée avec la réorganisation du transport par la CTM à l’époque où Alfred Marie-Jeanne en était le président et Louis Boutrin, le responsable aux transports. Ainsi l’Espace Sud a choisi un opérateur en 2016, Sud-Lib, qui a mis en place un important réseau de bus très fiables sur son territoire et donc ses 12 communes. Il en est allé de même pour le Nord et le Centre de la Martinique sous la houlette de Martinique Transport, administration chargé de l’organisation du transport sur l’ensemble du territoire martiniquais. Je vais juste faire part de mon sentiment de personne qui a voyagé d’abord en taxi-pays, puis en « bombe », puis en « tonbé-lévé » et qui par la suite n’a presque jamais utilisé de transport public, sauf les taxis de place mais rarement. Cela pendant des décennies, chose qui est, j’imagine, le cas de beaucoup d’entre vous présents dans cette salle ce matin.

J’ai essayé le TCSP par curiosité et SUD-LIB par nécessité. Le premier, le TCSP, je n’y suis monté que trois ou quatre ans après son démarrage et j’ai été étonné d’y voir une majorité de femmes de tous âges et d’adolescents, souvent écoliers. Peu d’hommes ! Cela m’avait étonné jusqu’à ce que je me rappelle qu’en Martinique les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes, notamment à cause du fait que sur les quelques 4.000 jeunes qui quittent la Martinique chaque année les 2/3 sont des hommes. En tout cas, je n’ai noté aucune incivilité ni engueulade ni bagarre dans le TCSP au cours des six voyages que j’y ai effectué. Il est vrai aussi que je n’ai vu aucun contrôleur à ces occasions et qu’il y avait des passagers qui ne validaient pas leur ticket. Quoiqu’il en soit, sans être le moins du monde un spécialiste du transport, il me semble que la prolongation du TCSP vers Trinité, puis vers Le Marin, est une excellente chose pour désengorger nos routes. Il m’est aussi arrivé fortuitement de voyager à bord de Sud-Lib entre le Vauclin et le Carrefour de Carrère avec une grande satisfaction, notamment simplement que les bus étaient rarement pleins.

Voici qu’aujourd’hui Cobaty nous invite à réfléchir à un autre mode de transport, jamais utilisé chez nous, le téléférique. J’ai eu l’occasion d’utiliser celui de la capitale de Saint-Domingue, Santo-Domingo donc, et peux témoigner du fait qu’il s’agit d’un outil à la fois pratique et fiable. Si mes souvenirs sont exacts, l’AFD (Agence Française de Développement) avait cofinancé le projet. Seule chose qui m’avait frappé mais c’est ne non-expert qui parle, le Teleferico comme il est appelé à Saint-Domingue ne m’a semblé parcourir que de courtes distances entre le centre-ville et les quartiers périphériques qu’il dessert. Autour de 4 ou 5 kilomètres, m’avait-il semblé. Mais bon, 5Kms à vol d’oiseau, cela correspond souvent dans nos îles à 10 ou 15kms par la route. Donc pourquoi pas un téléphérique en Martinique ?

Je ne peux terminer sans évoquer cette idée fausse que l’on nous a mis dans la tête depuis une petite cinquantaine d’années : la Martinique est un pays agricole et sous-développé. Un pays qui doit accéder donc au progrès technique ! Je me demande qui a pu diffuser une idée aussi fausse. Ces gens savent-ils que pour faire fonctionner une sucrerie ou une distillerie il faut des électriciens, des ajusteurs, des soudeurs, des mécaniciens ? Savent-ils qu’il y a eu près de 200Kms de voie ferrée en Martinique afin de transporter la canne à sucre ? On peut encore voir des restes de rails du côté de l’aéroport du Lamentin ou du côté de ma commune, Le Lorrain. Quand j’étais enfant, nous courrions derrière les wagons pour voler des cannes !

Quand j’ai quitté la Martinique pour faire mes études en France en 1969, elle était un immense champ de canne à sucre encore parsemée d’usines et de distilleries. Quand j’y suis revenu six ans plus tard, elle s’était transformée en vaste bananeraie. Je n’avais jamais vu pareille chose ! Tout le monde possédait un ou deux pieds de banane dans son jardin créole mais de la banane sur des hectares et des hectares, cela m’avait sidéré. Je n’ai rien contre ce fruit mais là, la Martinique qui a été agro-industrielle de 1660 à 1960, était devenue simplement agricole. Tout un savoir technique propre à l’industrie sucrière s’était envolé ! Je comprenais bien les raisons économiques de ce passage de la canne à sucre à la banane mais c’est le cœur serré que je découvrais qu’à l’entrée de quasiment chaque commune, il y avait autrefois, comme au François, au Marin, au Robert etc…une usine à sucre et que désormais elle avait été remplacée par un supermarché.

J’ai fait cette parenthèse pour que ceux d’entre vous qui défendent l’idée du périphérique ne se voient pas opposer que ce serait chose trop technique, trop compliqué pour notre petite Martinique. Nous avons été un pays très versé dans la technique et lorsque nos usines avaient fermé dans les années 60, des industriels sud-américains débarquaient chez nous pour en acheter des moteurs, des turbines etc...

Un éventuel téléphérique a donc toute sa place dans notre ile. Je n’ai pas pu assister à vos travaux d’hier mais je me réjouis de la réflexion qui a été enclenchée par Serge Capgras et Cobaty à ce sujet.

Je vous remercie de m’avoir écouté et suis prêt à répondre à vos questions s’il y en a.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 298 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

- Le grand livre des proverbes créoles

- Le suicide de Marny vu par Raphael Confiant, écrivain martiniquais et par Ernest Pépin, écrivain guadeloupéen

- Le 26 juin 1913 naissait Aimé Césaire sur l'Habitation Eyma à Basse-Pointe (Martinique)

- "Bitako-a" (1985), mon deuxième roman en créole

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1209768

- Visiteurs : 87092

- Utilisateurs inscrits : 47

- Articles publiés : 306

- Votre IP : 216.73.216.51

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37