Vous ne boirez plus votre café de la même manière.

Thabette Ouali (Université de Tunis)

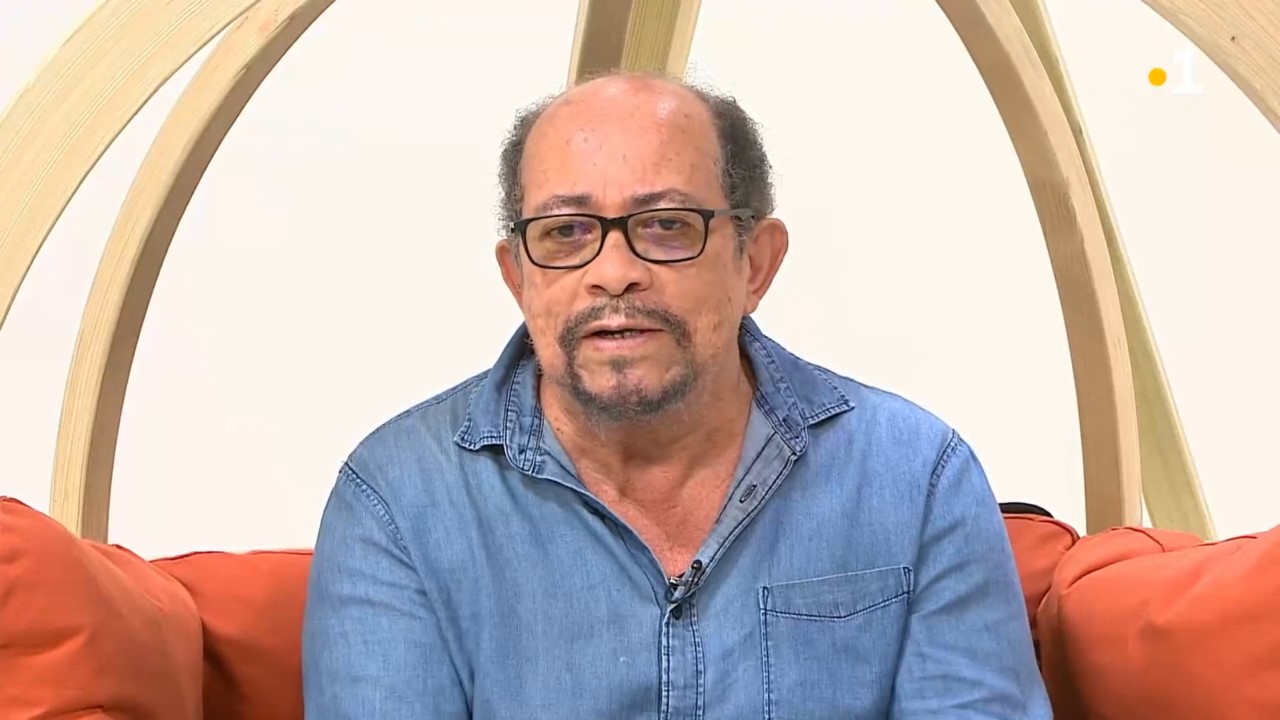

Entretien de Raphaël Confiant avec Thabette Ouali autour de son dernier roman, Grand café Martinique

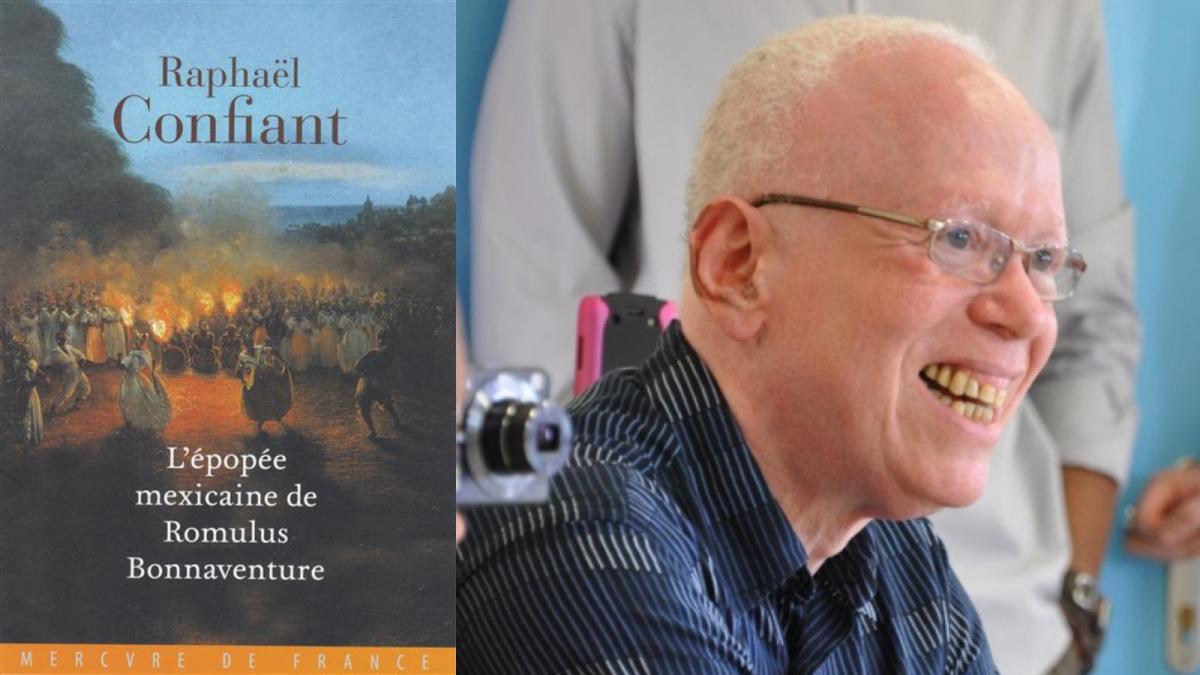

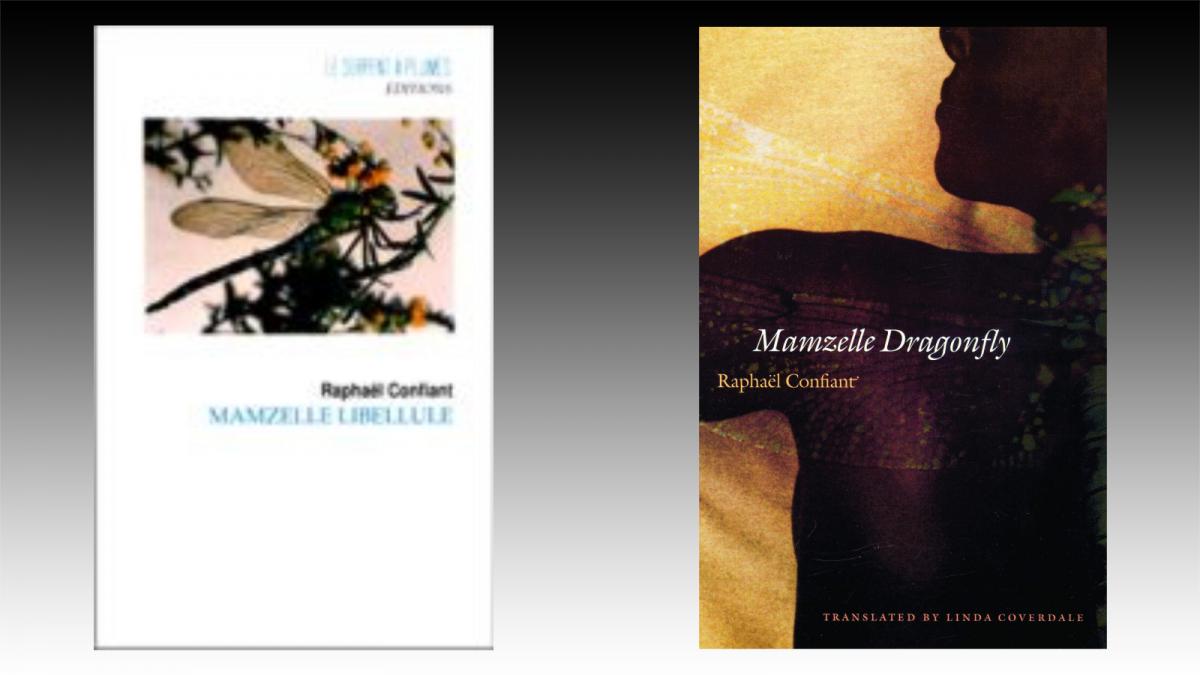

Lauréat de plusieurs prix littéraires parmi lesquels le prix Novembre pour Eau de café en 1991, le Prix Carbet pour L’Allée des soupirs en 1994 et le Prix de l’AFD pour L’Hôtel Du Bon Plaisir en 2010, Raphaël Confiant est le premier écrivain martiniquais à écrire un roman en créole, Jik dèyè do Bondyé en 1979, traduit sous le titre La lessive du diable. Dans cette même veine de valorisation de la langue créole, il cosigne, avec Chamoiseau et Bernabé, en 1989, le manifeste Éloge de la Créolité et publie en 2007 le tout premier Dictionnaire du créole martiniquais-français en deux volumes.

La littérature se fait chez lui le complément de l’Histoire. Il a pour mission d’écrire La Comédie créole donnant ainsi la parole aux vaincus totalement absents de l’histoire officielle. Cette défense de la culture de la Martinique s’accompagne d’un militantisme écologique de première heure. Raphaël Confiant participe dans les années 80 à la plus importante association de défense de l’environnement de son île, l’ASSAUPAMAR (Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais), qui lutte contre la destruction des terres agricoles et pour la protection des mangroves et des zones naturelles. Il a été également durant cinq ans vice-président du parti écologiste et souverainiste MODEMAS (Mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine). Actuellement, le militant écologiste est membre du bureau politique du parti Martinique-Ecologie. Un essai, Chronique d’un empoisonnement annoncé : Le scandale du chlordécone aux Antilles françaises (1972-2002), coécrit avec Louis Boutrin, illustre son souci de préserver le patrimoine naturel de son île natale.

En janvier 2020, Raphaël Confiant publie son dernier roman, Grand café Martinique, un roman qui retrace l’histoire du café. Une histoire fascinante qui est celle de Gabriel-Mathieu d’Erchigny de Clieu, haut personnage du XVIIIe siècle qui après avoir rêvé de devenir planteur de tabac en Amérique a pour ambition d’introduire et de cultiver du café en Martinique. Les lecteurs découvrent un pan de l’histoire de la Martinique à travers celle du café, première plante à conquérir le monde, de l’Abyssine au Yémen, en passant par l’empire ottoman jusqu’en Europe, et ce depuis le IVe s. jusqu’à nos jours.

Thabette Ouali : Le monde est secoué par l’irruption d’un virus nouveau, le Covid-19, devant lequel les hommes semblent impuissants. En ces circonstances bien particulières, quel regard un écrivain et militant écologiste comme vous porte-t-il sur ce monde nouveau ? Quel avenir pour l’humanité ?

Raphaël Confiant : En tant qu’écologiste, je ne suis pas du tout étonné. En effet, la Chine s’est embarquée dans un productivisme forcené visant à rattraper l’Occident, puis à dépasser ce dernier. Cette voie, empruntée par beaucoup d’autres pays du sud, tels que l’Inde, me semble suicidaire à moyen terme. Ces nouvelles grandes puissances, dites « émergentes », ne font que copier un modèle qui est mortifère pour la planète. Tant que ledit modèle ne concernait qu’environ 20% de la population mondiale à savoir l’Europe occidentale et l’Amérique du nord, on pouvait garder un espoir raisonnable de changer les choses, d’inverser la tendance, mais force est de constater que la « croissance », le « développement », le « PIB » etc. sont plus importants que tout. Ne nous apprend-t-on pas qu’à peine le confinement levé en Chine, les grandes villes de ce pays ont déjà recommencé à se couvrir de leurs nuages de pollution ? Je suis très pessimiste sur l’avenir de l’humanité.

T.O. : Dans votre essai Chronique d’un empoisonnement annoncé : Le scandale du chlordécone aux Antilles françaises (1972-2002), vous mettiez déjà en garde contre ces rapports néfastes qu’ont les hommes avec le monde extérieur, rapports justifiés par leurs diverses activités et intérêts économiques. Vous dénonciez l’usage abusif, et ce en dépit de la législation en vigueur, au cours des vingt dernières années, du chlordécone dans les plantations de bananes. Ce qui pourrait ressembler à un scénario catastrophe est une réalité en Martinique. Non seulement vous pointez du doigt les responsables de ce long empoisonnement mais vous proposez quelques solutions « pour sortir de l’impasse ». Qu’en est-il aujourd’hui ?

R.C.: Lorsque la banane a peu à peu remplacé la canne à sucre aux Antilles, au tournant des années 60-70, nos planteurs ont fait une utilisation massive de toutes sortes de pesticides tels que le DDT, le paraquat, le perchlordécone et le plus redoutable d’entre eux, le chlordécone. Inventé aux Etats-Unis, ce dernier y fut définitivement interdit à compter de 1979, mais aux Antilles, nous avons continué à l’utiliser jusqu’en…2002. Le résultat est une véritable catastrophe écologique et sanitaire. Ecologique parce que 75% de notre surface agricole est contaminée par le chlordécone pour les 150 ans à venir car on n’a encore trouvé aucun moyen de l’éliminer. Et non seulement nos sols, mais aussi nos rivières, nos nappes phréatiques et nos rivages. Catastrophe sanitaire aussi parce que le chlordécone a provoqué une augmentation exponentielle des cancers (notamment de la prostate), des maladies de Parkinson et d’Alzheimer ainsi que des malformations congénitales. Tel est le résultat de plus de 30 années d’utilisation massive du chlordécone ! Avec mon collègue écologiste Louis Boutrin, nous nous sommes employés, avec d’autres militants, à dénoncer cette situation en publiant deux livres et en organisant une conférence de presse dans l’enceinte même de l’Assemblée nationale, à Paris. Ne pouvant plus dissimuler l’ampleur de la catastrophe, l’État français a depuis une dizaine d’années mis sur pied ce qu’il a appelé des « Plan Chlordécone », mais on n’en voit pas encore les résultats. Fort heureusement, L. Boutrin a été élu conseiller territorial et il a pu enclencher des actions concrètes comme l’Opération « Zéro Chlordécone » visant à établir la traçabilité de nos produits agricoles, à identifier donc ceux qui proviennent des 25% de terres encore non polluées et à les valoriser auprès des consommateurs. Une centaine d’agriculteurs et d’éleveurs sont engagés dans ce processus.

T.O. : Pour revenir à Grand café Martinique, pourquoi cet intérêt pour le café quand l’île est célèbre pour son rhum et sa canne à sucre à laquelle vous aviez, par ailleurs, consacré une trilogie ?

R.C. : Si les livres d’histoire qualifient les Antilles d’ « îles à sucre » et si la canne à sucre a, en effet, fait la richesse des grands planteurs pendant trois siècles, on oublie qu’à compter du XVIIIe siècle, le café est venu rivaliser avec elle. Pendant longtemps, ce produit rapporta presqu’autant que le sucre de canne. Et puis, au début du XIXe siècle, les plants ont été ravagés par une maladie et le café a presque disparu du paysage. Aujourd’hui, le Conseil territorial de la Martinique, sous l’impulsion de L. Boutrin, et avec l’aide d’une grande compagnie de commercialisation du café du Japon, ont relancé cette culture à partir des plants apportés par Gabriel De Clieu en 1720. C’est l’épopée de ce dernier que je raconte dans Grand Café Martinique. Ce café arabica dit « Café Excellence Martinique » sera vendu à un prix considérablement plus élevé que le café habituel, ce sera un « produit de niche » et cela ne pourra qu’être bénéfique pour l’économie de notre île. Une vingtaine d’agriculteurs, sous la supervision du Parc Naturel de Martinique (dont Louis Boutrin est le président) et d’agronomes japonais, sont engagés dans cette opération. Notre « Café Excellence Martinique » devait être solennellement présenté à l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020 en présence du président de la Collectivité Territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne. Mais, hélas, le Covid-19 est venu interrompre ce beau rêve…

T.O. : Justement dans Grand café Martinique vous suivez les pas de ce jeune Gabriel-Mathieu de Clieu qui après s’être enrichi en Martinique grâce à la canne à sucre, retourne à Paris et utilise sa fortune pour réaliser son rêve d’importer des implants de café et d’en cultiver sur l’ile. Un personnage qui a réellement existé. Comment s’est fait ce choix de perspective de narration ?

R.C. : Comme dans tous mes livres, j’ai diversifié les points de vue narratifs. Tantôt c’est Gabriel De Clieu qui s’exprime, qui dit « je », tantôt c’est le « il » donc le narrateur omniscient. J’ai aussi parsemé le texte de brefs extraits d’ouvrages de l’époque (début du XVIIIe siècle). Ce n’est donc pas une biographie de De Clieu au sens strict du terme car aux Antilles, il faut toujours se méfier des archives qui ont très longtemps été tenues et rédigées par les seuls maîtres blancs pendant l’esclavage, puis les grands planteurs « békés » après l’abolition de cette dernière. Le Code Noir (1685) interdisait, en effet, aux maitres d’apprendre à lire et à écrire à leurs esclaves. Or, l’épopée de De Clieu s’est déroulée en pleine période esclavagiste, ce qui fait que j’ai dû me tenir à distance des documents avec lesquels j’ai été amené à travailler.

T.O. Effectivement, vous insérez dans ce récit de vie captivant ce que vous appelez Bréviaires des Amériques, quelques extraits choisis des récits de navigateurs, voyageurs ou missionnaires et même du Code noir. Vous avez eu recours à une grande documentation. Comment expliquez-vous ce choix ? Quel est son apport à la narration ?

R.C.: Je ne suis pas non plus un écrivain au sens classique du terme. Je m’appuie toujours sur l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, l’économie et la linguistique. Evidemment, l’imagination littéraire joue aussi son rôle, mais je serais tout à fait incapable d’écrire un roman complètement…imaginaire. C’est qu’à mon sens, la littérature doit pouvoir contribuer d’une part à la reconquête de notre mémoire antillaise et de l’autre, à conforter notre fragile identité créole née dans le fracas du génocide des Amérindiens, de l’esclavage des Noirs et de l’engagisme des Asiatiques (Indiens et Chinois) avec un ultime apport syro-libanais à la toute fin du XIXe siècle. Cette identité mosaïque, kaléidoscopique comme disait Edouard Glissant nécessite de sortir des sentiers balisés de la littérature « pure ».

Raphaël Confiant

T.O. : Vous arrivez à si bien cerner ce Gabriel-Mathieu de Clieu que ce personnage en devient intrigant. En effet, ce Dieppois passe dix-huit ans en Martinique, y fait fortune avant de retourner à Paris pour y chercher des implants de cafés à cultiver aux Antilles afin de réaliser son deuxième grand rêve. Dès sa première arrivée sur l’île, il se lie d’amitié avec un mulâtre, Théramène Claudius, épouse une békée, Marie-Colombe de Mallevault, mais il demeure différent d’eux. Il est certain qu’il ne deviendra jamais créole. « Une petite voix en son for intérieur lui disait qu’un jour ou l’autre, il traverserait l’Atlantique en sens inverse et qu’il s’installerait sur ses terres de Derchigny, à Neufvillette, dans sa Normandie natale. » ( GCM, p. 129) Comment expliquer le fait qu’il ne devienne pas comme tous les colons ?

R.C. : La réponse est simple : les premiers colons arrivent pour la première fois aux Antilles en 1620, à l’île de Saint-Christophe, aujourd’hui St-Kitts, alors que De Clieu, lui, ne débarque qu’en…1720. Soit un bon siècle plus tard ! Pendant ce laps de temps, une société blanche créole dite « békée » a eu le temps de se constituer, d’accaparer les terres, d’importer massivement des esclaves d’Afrique etc…et dès lors, tout nouvel arrivant d’Europe était perçu comme une sorte d’étranger. De plus, Békés, Mulâtres et Nègres ont participé à la création (« créole » vient du latin « creare ») de la nouvelle culture qui s’est mise en place aux « Isles d’Amérique » avec sa langue, sa cuisine, son architecture, sa pharmacopée etc… Cette culture-là, De Clieu ne la connaît pas car il est Européen. Certes, beaucoup de « nouveaux Blancs » tels que lui ont fini par s’intégrer à la caste békée, mais nombre d’entre eux et c’est le cas de De Clieu sont repartis en France.

T.O. : L’on apprend beaucoup dans Grand café Martinique sur les échanges entre les îles françaises d’Amérique avec le vieux continent et le commerce triangulaire. Il s’agit bien là de quelques épisodes oubliés ou tus de l’histoire de la Martinique ? C’est ce que vous ambitionnez de faire : écrire l’histoire des vaincus ?

R.C. : Je n’aime guère l’expression d’« histoire des vaincus » car elle peut signifier que les esclaves et leurs descendants n’ont jamais cherché à briser leurs chaînes. Il y a toujours eu d’importantes révoltes dans nos îles : tantôt victorieuses comme à Saint-Domingue qui deviendra Haïti en 1804, tantôt écrasées comme en Guadeloupe (révolution anti-esclavagiste menée par Delgrès et Ignace) à la même époque, et à la fin de ce même siècle, comme en Martinique (Insurrection du sud de 1870). D’autre part, je décris aussi bien le monde des Noirs que celui des Mulâtres et des Blancs et dans d’autres romans, celui des Asiatiques (Chinois, Indiens et Levantins). Certes, la part consacrée aux Noirs et aux Mulâtres est le plus souvent prépondérante puisqu’ils constituent la majorité de la population, mais j’évoque aussi les autres composantes sans lesquelles on ne pourrait comprendre notre histoire. De Clieu n’est pas un vaincu et pourtant il est le personnage principal de mon livre !

T.O. : Parallèlement à cette odyssée de Gabriel-Mathieu de Clieu, il y a un récit enchâssé, celui du café et de sa conquête du monde. Une conquête extraordinaire. Nous apprenons qu’au début cette conquête est associée au mysticisme puisque le café est la boisson des moines coptes, celle offerte par l’archange Djibril au prophète Muhammad et celle des derviches tourneurs. Est-ce pure fiction ou s’agit-il d’épisodes avérés ?

R.C. : Absolument pas ! Tout cela est véridique et peut être facilement vérifié. Je travaille beaucoup sur documents. L’histoire mondiale du café est bien documentée depuis sa découverte en Ethiopie, son arrivée en Arabie, son importation dans le monde ottoman, puis en Europe et enfin en Asie (Indonésie). Il n’y eut guère pendant très longtemps que le continent américain qui ne connaissait pas cette plante et De Clieu vint !

T.O. : Un fait notable dans ce roman : la langue. Ce français du XVIIIe siècle qui participe à recréer l’ambiance de l’époque semble facile à écrire pour vous du fait qu’il se rapproche du créole. Gabriel-Mathieu relève à juste titre que ce dernier est préféré au français par les Blancs créoles. Pourriez-vous nous en dire plus ?

R.C. : Contrairement à une idée reçue, le créole n’a pas été forgé par les seuls Noirs. C’est la création commune des autochtones caraïbes, des Blancs et des Noirs au cours des 50 premières années de la colonisation des îles (1620-1670). Naissance éruptive s’il en est dans un univers où les dominants blancs sont incapables d’imposer leur langue puisqu’elle…n’existe pas encore. Au XVIIe siècle, en effet, les Français parlent normand, vendéen, poitevin, picard etc…et ce qui deviendra un siècle plus tard le français n’était parlé qu’en Ile-de-France. On s’est donc retrouvé dans une sorte de cacophonie linguistique avec des Caraïbes parlant l’arawak et le caraïbe, des Blancs parlant les dialectes d’oïl et les Noirs parlant une multitude de langues d’Afrique de l’Ouest (éwé, wolof, fon etc.). C’est cela qui a permis à une nouvelle langue d’émerger : le créole. Jusqu’à aujourd’hui, un Béké (Blanc martiniquais) parle le créole exactement comme un Noir. Malheureusement, ses différents géniteurs se sont progressivement détournés du créole au fil des siècles, l’ont renié, tout en continuant à…le parler. Pour en revenir à De Clieu, je ne pouvais pas le faire parler en français d’aujourd’hui. Cela n’aurait pas été très crédible ! J’ai donc inséré des parlures d’oïl dans mon texte, ce qui ne m’a pas été difficile puisqu’en tant que créoliste, je travaille sur eux depuis longtemps.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 43 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- "Le tanbouyé des sans voix" d'Ernest Pépin : une évocation saisissante de Vélo, le grand maître du tambour-ka

- Le grand livre des proverbes créoles

- Du taxi-pays au téléférique

- Saint-John Perse ou l’antique phrase humaine

- Jeanne Duval, "la muse ténébreuse de Baudelaire" aux identités multiples

Depuis toujours :

- Le grand livre des proverbes créoles

- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses

- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE

- Raphaël Confiant

- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"

Visiteurs

- Visites : 1230119

- Visiteurs : 89257

- Utilisateurs inscrits : 48

- Articles publiés : 309

- Votre IP : 216.73.216.1

- Depuis : 09/05/2022 - 19:37